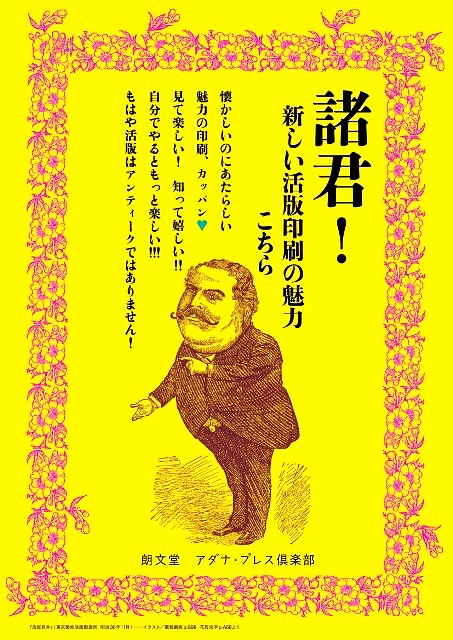

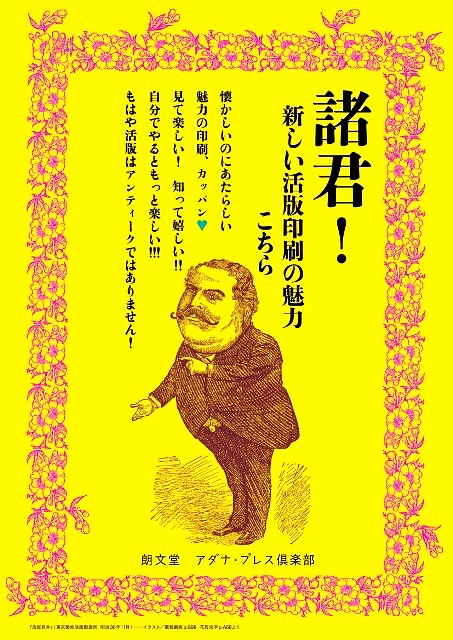

《さぁ、アダナ・プレス倶楽部 AD バッカス松尾が登場したぞ》

あたらしい活字版印刷を紹介するための、イベント企画骨子に関する話し合いは、年をまたいでつづいた。

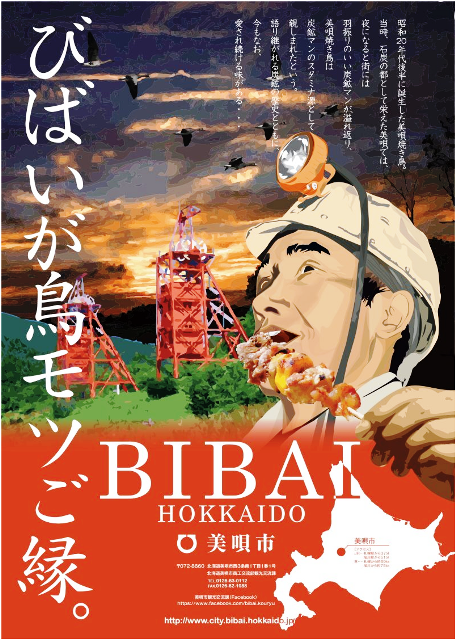

ながい話し合いと対外交渉ののち、会場が「アルテ ピアッツァ美唄」にきまり、イベント・タイトルに『Viva la 活版 Viva 美唄』がきまり、テーマ・カラー「シェンナ」もきまった。

おまけに「こころのテーマ曲」として、イギリスのロックバンド、Coldplayのヒット曲『Viva La Vida』まできめてしまった。

その報告はあらかた、この『花筏』に掲載してある。

【リンク:Viva la 活版 Viva 美唄 Ⅰ 開催のお知らせ 2013年03月13日】

【リンク:Viva la 活版 Viva 美唄 Ⅱ 準備着着進行中 !? 2013年03月15日】

【リンク:Viva la 活版 Viva 美唄 Ⅲ タイトルデザインと過去の記録 2013年03月28日】

いまは企画細部の詰めの段階である。だからときおりパソコンから、ロック『Viva La Vida』が流れている。そんなときはおおかた、やつがれの思考のどこががいきづまっているときである。この動画には原語と対訳の歌詞もついているが、それを自分流に訳してたのしんでいる。

それでも周囲に遠慮して、深夜か休日にガンガン流しているが、パソコン内蔵スピーカーのこととて、音質はあまり感心しない。

────

こうなると、いよいよアダナ・プレス倶楽部 アートディレクター/松尾篤史氏の出番となる。

ふつう松尾篤史氏は「バッカス 松尾」とされる。

もともと「バッカス」「松尾」は、ともに酒の神とされる。俚諺によると、天狗とは「バッカス 松尾」のことであろうとする ? だから、すでにもってご神体であらせられるから敬称はない。しいていえば「バッカス松尾雨降男苔雫大明神」とでも呼ぶべきか。

何冊かの彫刻家/安田 侃カン氏関連の図書資料と、「アルテ ピアッツァ美唄 ギャラリーショップ」で買いこんできた DVD 『ARTE PIAZZA BIBAI』を、バッカス松尾と一緒に何度もみる。

さらに現地で撮影してきた写真資料もあらためてみてもらう。

DVD 『ARTE PIAZZA BIBAI』には、安田 侃氏が相当長時間登場して「アルテ ピアッツァ美唄」の展示空間形成の狙いをかたっているので、単に動画というだけでなく、彫刻家本人の、声の強弱、トーン、ニュアンス、表情、身振りをふくめて、肉声での解説がきける、とても良い資料となる。

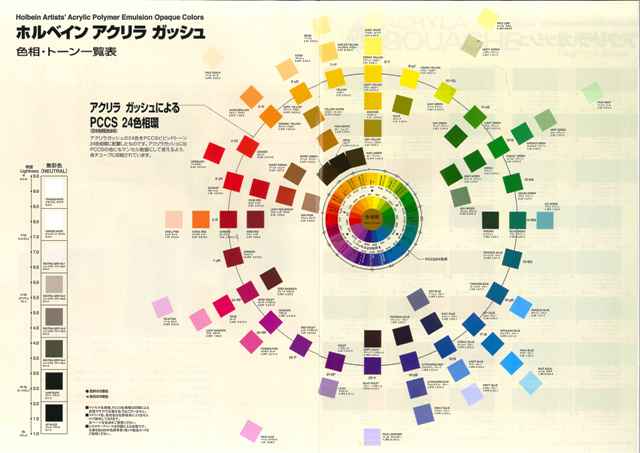

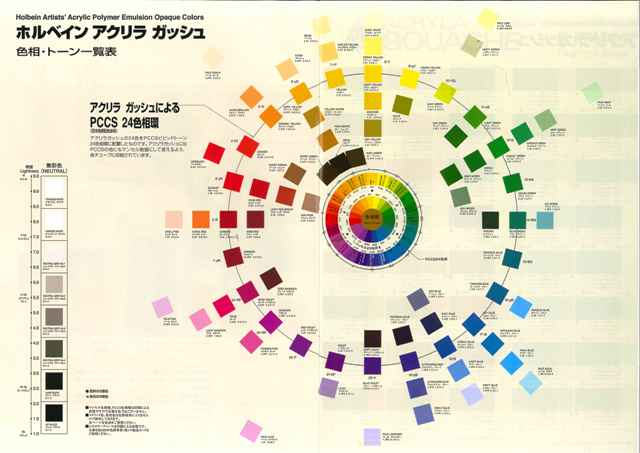

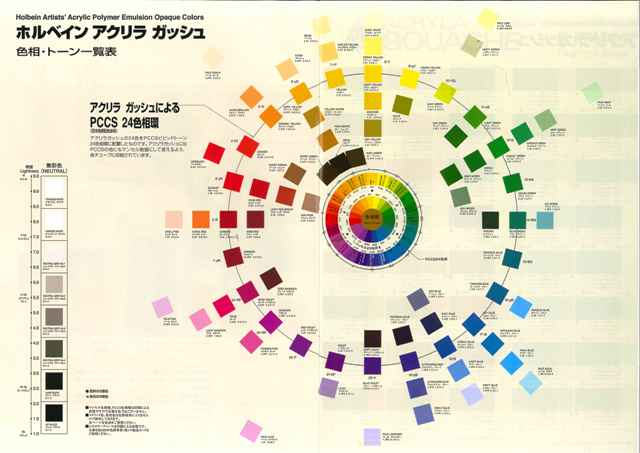

テーマ・カラー「シェンナ」に関しても議論がつづいた。バッカス松尾からみると「アルテ ピアッツァ美唄」における「シェンナ」の色調に、微妙なバラツキが見えるのが気になるらしい。

そこでもう一度、みんなでイタリアのフローレンス州、シエナの旧市街地の写真を確認する。

シエナの旧市街を形成する建物のほとんどが、13-17世紀に完成している。そこにもちいられた「シェンナ」は天然顔料であり、もともと均一な色調をしていたわけではないであろう。それでもこれをおおきな景観、ランドスケープとしてみたときには、おだやかな統一感がみられる。

シエナの旧市街を形成する建物のほとんどが、13-17世紀に完成している。そこにもちいられた「シェンナ」は天然顔料であり、もともと均一な色調をしていたわけではないであろう。それでもこれをおおきな景観、ランドスケープとしてみたときには、おだやかな統一感がみられる。

また注意深くみると、中央広場に面した商店の日除けテントは、現代の工業製品とおもわれるが、見事なまでにバーンドシェンナに統一されている。

それに対して、ふるい民家の屋根の色などは、それぞれが微妙に異なりながら、総体としてシエナのまちの景観を、シェンナ色でおおきく包みこんでいる。

つまり中世や近世の建築とはそんなものであり、天然素材とはそんなものであろう。現代の大量均一工業生産物とおなじものを中世にもとめても、収穫はすくないということになろうか。

《イベントのタイトル・カラーは、フレキシビリティをもった「シェンナ」に決定した》

タイトル・カラーは、こうして「バーントシェンナ」に決定した。

この色を、すこし濃いめの朱色(ウォーム・レッド)と考えれば、古来タイポグラファがもっとも珍重してもちいてきた色彩とほぼおなじである。

タイポグラファがこの色をおもくみる理由はさまざまあるが、もっとも重要なポイントは、これを色の面としてとらえると、誘目性(ひとの視線をとらえる)にすぐれ、またその色面に、活字版印刷基本色の、スミ乗せでも、白抜きでも、シェンナ(≒ 朱色、≒ ウォーム・レッド)にあっては、文字が判別・判読できるという点にある。

このような誘目性と判別性・可読性にすぐれた重宝な色は、どこにもありそうでいて、実はシェンナ(≒ 朱色、≒ ウォーム・レッド)のほかに、ほとんどないのである。

『文字百景 081 活字と朱色』(木村雅彦、朗文堂、2000年05月)

デザインワークにおいて、金赤色(黄100+赤100)をつかっていると困ることがあります。それは表紙などに、金赤インキを色の面として使うときの、スミインキとの相性の悪さです。

スミと金赤は、彩度差はありますが、明度差がすくないために、金赤の色面に、スミの文字を乗せたり、スミの色面に、金赤の文字を乗せたり、抜き合わせたりすると、いささか読みにくくなります。

とくに金赤の色面のなかに、白ぬきの文字と、スミ乗せの文字を組み合わせて使用したばあいなどに、うまくコントロールできないことがあります。

ところが、金赤のかわりに、ウォーム・レッド(朱色)を使うと、朱色の色面の中の、白ぬきの文字と、スミのせの文字を、ほぼ均等に読むことができます。

また、意外にウォーム・レッドの彩度が高いために、本文印刷用の文字の刷り色として使用しても、さきの記載内容を顕在化させるという目的を、難なくはたすことができるのです。

この機能性が、近代のタイポグラファにも評価され、書籍の表紙や、ポスターなどには、このスミとウォーム・レッド、朱色の構成がたくさんみられます。

このような理由もあって、小社図書でも、

◉『欧文組版入門』(ジェイムス・クレイグ著/組版工学研究会監訳、1989年12月05日)

◉ 『タイポグラフィの領域』(河野三男、1996年04月20日)

◉ タイポグラフィ・ジャーナル『ヴィネット』シリーズ

◉ 『欧文書体百花事典』(組版工学研究会編、2003年07月07日)

などの表紙やジャケットは、シェンナ色であり、朱色(ウォーム・レッド)である。

また、表紙こそ白地だが、帯(俗称:腹巻き)にシェンナ色をつかった書物『活字の宇宙』(アドリアン・フルティガー、2001年04月17日、朗文堂、p18)には以下のようにある。

「Schrift, Écriture, Lettering ── 文字と活字の発達史を木版印刷の上に追う」

1950年スイス・チューリッヒ工藝専門学校の卒業制作/アドリアン・フルティガー

文字と活字の発達史を木版印刷の上に追う。1950年チューリッヒ工藝専門学校卒業制作。.jpg)

このちょっとかわった、じゃばら折りの書物は、チューリッヒ工藝専門学校で、カリグラフィを主要なテーマとして学んでいたころの卒業制作を、ほとんどそのまま、書物としてまとめたものです。

わたしはこの学校で、文字の生成史をまなびましたが、そこでは書くことより、むしろ彫るという、身体的な行為を通じて文字を学ぶべきだと知りました。

それはわたしの一生を「彫刻士 Graver」として特徴づけることにつながりました。

この卒業制作がもととなって、わたしはシャルル・ペイニョ氏(Charles Peignot 1897-1983)に見いだされて、パリの名門ドベルニ&ペイニョ活字鋳造所で、活字人としての幸運なスタートを切ることができました。また同社でメリディエン(子午線、Meridien)、ユニヴァース(宇宙、Univers)や、そのほかのさまざまな活字書体をつくることになりました。

《タイトルデザイン、活字書体は、欧文「オンディーヌ」と、和文「銘石 B 」に決定》

アドリアン・フルティガー(Adrian Frutiger 1928- )は、この卒業制作作品がもととなって、いまは亡きシャルル・ペイニョ(Charles Peignot 1897-1983)にみいだされて、ふるくは文豪オノレ・バルザックの創始にはじまり、これもいまは無きパリの名門活字鋳造所「ドベルニ&ペイニョ活字鋳造所」に、1950-57年にかけて住み込みで働くことになった。

同社でフルティガーがのこした主要活字書体は以下の通りである。

◉プレジデント(大文字のみ)……………………1952年

◉フェビュス………………………………………1953年

◉オンディーヌ……………………………… 1953-4年

◉メリディエン…………………………………… 1954年

◉ユニヴァース…………………………… 1954-55年(写植先行)

◉エジプシャン F …………………………………………1956年(写植先行)

フルティガーは、パリでの生活を終えて、現在は祖国スイスのベルン郊外で、80歳代なかばの生活を静かに送っている。

ここであらためて、フルティガーのドベルニ&ペイニョ活字鋳造所時代の活字設計を検証すると、20世紀活字における名作とされる「メリディエン 子午線」、「ユニヴァース 宇宙」などのほとんどの活字書体を、24-28歳という、とても若い時代に設計していることにおどろく。

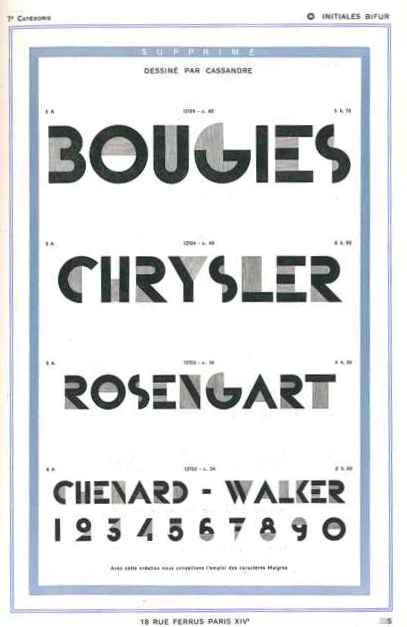

上図は『ドベルニ&ペイニョ社活字見本帳 1952年版』の口絵部分である。フランス活字「オンディーヌ」はこの翌年に発売が開始されたが、この大冊の冊子版活字見本帳には、まだ掲載が間に合わなかったとみられ「オンディーヌ」は紹介されていない。

フルティガーによると、同社に在社時代は左ページ写真の 4F 部分に住みこみで働いたということであった。

この建物は現存し、「ルマン24時間耐久自動車レース」の開催で著名な「損害保険会社:ルマン社」が使用している。

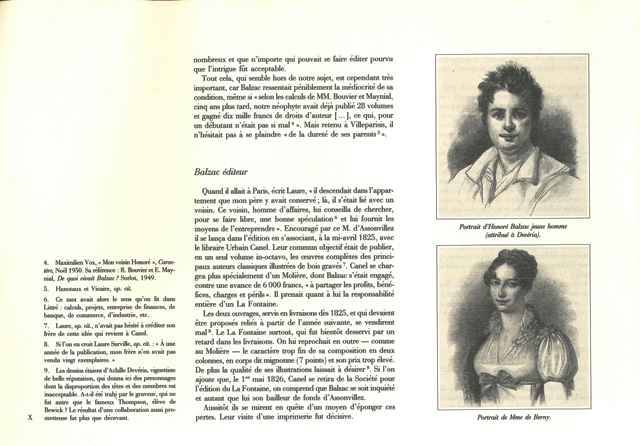

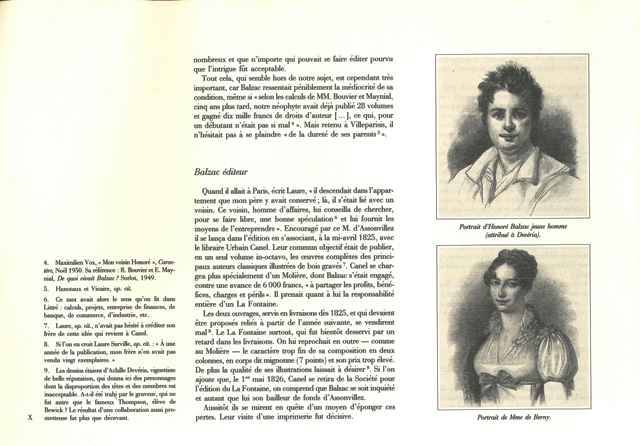

上図右ページはド・ベルニ家とペイニョ家の歴代経営者の肖像であるが、最上部に同社の創業者として「オノレ・バルザック」の肖像画が紹介されている。

────

オノレ・バルザック(Honoré de Balzac 1799年5月20日-1850年8月18日)は、19世紀フランスを代表する小説家であったが、このひとが開設した活字鋳造所が「ド・ベルニ家 & ペイニョ家」両家によってささえられ、通称「D et P 社、D & P社」として170年ほどの歴史をフランスで刻み、多くの名書体をうんだことはほとんど知られていない。

バルザックは、ほとんど度を超えた印刷狂であり、また活字狂でもあった(参考資料:』「ワインより中身の濃いフランス・タイポグラフィ」『文字百景 038』酒井哲郎、朗文堂。「石のエクリチュール断章」『ユリイカ』片塩二朗、青土社、1998年05月)。

ツールというちいさなまちからパリにでてきた20歳の青年バルザックは、法律の学業をほうりだして、貸し本屋であつかう程度の軽い読み物を書きだした。そのうちにロール・ド・ベルニという、貴族階級で、母親のような歳で、しかも9人の子持ちの女性と「いい仲」になった。

「de ド」はこの時代でもすでに形骸化しているとはいえ、貴族階級の敬称である。またのちには、バルザックも勝手に「de」を冠して名乗っていた。

バルザックはロール・ド・ベルニ夫人の資金をふんだんにつかって、1825年に印刷・出版業に手をそめ、さらに活字鋳造業にも進出した。その創業の地はパリのセーヌ左岸、カルチェラタン地区のこみち、マレー・サンジェルマン通りであり、現在の呼称はヴィスコンティ通り17番地である。

その創業の建物は現存して、いまは出版社が使用しているが、正面壁面のレリーフによって、その由来・歴史が紹介されている。

バルザックの小説のファンならご存知の『谷間のゆり』の主人公、モルソン伯爵夫人とは、このロール・ド・ベルニ夫人がモデルだったとされる。

このマダム・ド・ベルニの肖像画がのこされているが、豊満な胸に、ぽっちゃりと厚い唇で、いかにもフランス上流階級の蠱惑的な女性である。

あわれなことに、ムッシュ・ド・ベルニ、つまりガブリエル・ド・ベルニの肖像画はのこっていない。この人はバルザックに資産を勝手に湯水のようにつかわれ、妻がバルザックと不倫関係にあったとして、歴史の片隅に名をのこすだけである。

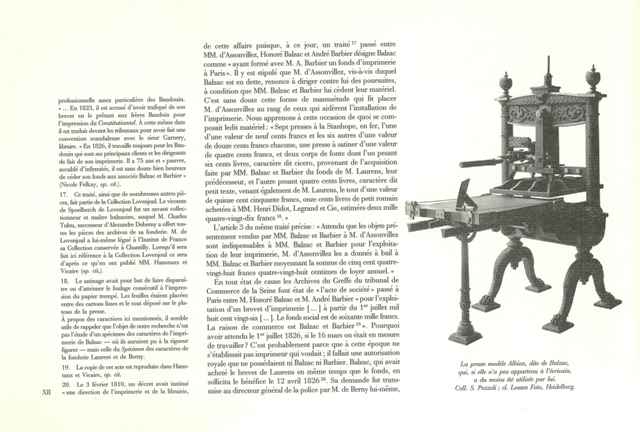

ところがバルザックの印刷狂・活字狂とは、所詮文士の道楽であったようで、4年あまりで莫大な負債をかかえてあっけない破綻をむかえた。ところが「加福は糾える縄のごとし」か、「塞翁が馬」というのか、バルザックがタイポグラフィから撤退したこの1825年に、ガブリエルとロールの18歳の息子、アレクサンドル・ド・ベルニがその活字鋳造事業を継承し、次第に手腕を発揮することになったのだから驚きである。

『Specimen Divers Caracters Vignettes』

(文字活字とオーナメントの見本帳、1828年。1992年復刻版より)。

◉ 発行所は「活字鋳造所 ローラン と ド・ベルニ」とされている。バルザックは1925年にタイポグラフィから撤退しているが、その名前は扉ページ右下隅に「印刷者:オノレ・バルザック Imprimé per H. Balzac」とだけ、ちいさく表示されている。

◉ オノレ・バルザックと、ロール・ド・ベルニ夫人の肖像画。

◉ バルザックが使用していた「アルビオン手引き式活版印刷機」。バルザックは相当の印刷狂であって、このほかにも最初の総鉄製として知られる「スタンホープ手引き式活版印刷機」も所有していた。これらの印刷機をふくむ活版印刷関連の諸設備は「サッシェ城 バルザック記念館」(日本語版)に現存【リンク:バルザック使用の印刷設備画像】している(未見)。

バルザックは、1829-1837年 にかけて、当時の城の所有者であるマルゴンヌ氏に招かれて、毎年このサッシェの城館に長期滞在した。 バルザックは「ゴリオ爺さん(Le Pere Goriot)」や、「谷間の百合(Le Lys dans la Vallee)」などの作品をサッシェ滞在中に執筆しており、バルザックが用いた部屋や印刷設備が当時のままの状態で保存されているようである。

アレクサンドル・ド・ベルニは、当初はバルザックが連れてきた技術者/ローラン(J. E. Laurent)にたよることが多かったものの、長ずるにおよび、近隣の活版印刷関連機器メーカーのペイニョ家から妻をむかえ、活字部門を「ド・ベルニ&ペイニョ社」とした。

なかでもペイニョ家の後継者に優秀な人物が多かったが、その兄弟三人が第一次世界大戦で戦没したために、それを追悼して、フランス国立印刷所の旧社屋は、パリ市「ペイニョ三兄弟通り」と「グーテンベルク通り」に面して建っている。

なおフランスでは、グーテンベルクが活躍した15世紀のころ、現:ドイツ領の マインツ市 (独:Mainz マインツ)とは、フランス領の「Mayence マイエンス」であったとする。

そのためにフランス領マイエンスのひと、グーテンベルク(Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg、c.1398-1468年2月3日)のことを、フランスではフランス人であったとするふうがある。

その後に敏腕して大胆、かつ慧眼にとんだシャルル・ペイニョが登場して、同社は1827-1972年までの145年におよぶながい歴史を刻んだのである。

────

ところで、オノレ・バルザックが手をつけ、アレクサンドル・ド・ベルニが育成し、ペイニョ三兄弟が丹精をこめ、シャルル・ペイニョが開花させたフランス活字はどこにいっったのだろう。

その複製原型、すなわち活字父型は、フランス国立印刷所に寄贈されており「Référence la bibliothèque Deberny et Peignot Foundry」に厳重保管されている。

またその複製権は、スイスの活字鋳造所「Haas社」に譲渡されたが、金属活字界の長期低落傾向のなかにあって、ドイツ系の企業に譲渡され、現在は同国内で電子活字データーとなっている。しかしながらいまもって、ドイツ国内でも企業間を転転として、ながい流浪の旅をつづけているのは、すこしものがなしいものがある。

「オンディーヌ Ondine」とは、フランス語で「水をつかさどる精霊」で、湖や泉に住んでいて、ほとんどのばあい、美しい女性のすがたとして描かれている。

語源はラテン語の unda(波の意)とされ、欧州各国語では、ウンディーネ(独:Undine)、アンダイン、あるいはアンディーン(英:Undine)、オンディーナ(伊:Ondina)などとされるが、ここではフランス発祥の活字でもあるので「オンディーヌ Ondine 水をつかさどる精霊」としたい。

「オンディーヌ」の原姿は、すでにチューリッヒ工藝専門学校の卒業制作のなかにもあらわれており、フルティガーが22-3歳といった、春秋に富んだ時期の、みずみずしい活字書体である。

活字書体「オンディーヌ」は、フランスのドベルニ&ペイニョ活字鋳造所から1953-4年にかけてシリーズ活字として順次開発・発売されている。

────

すこし厄介なことだが、この頃のフランスの活字鋳造所では「ディド・ポイント」という活字サイズのシステムを採用していた。ディド・ポイントシステムにおける 1pt. とは、フランスの常用尺の 1/72 インチ(≒0.3759 mm)を採用してきた。このシステムはフランスだけでなく、欧州大陸諸国でも採用したため、コンチネンタル・ポイントともされる。

これと、英米諸国(どういうわけかわが国も)の活字鋳造所がもちいているシステムは、「ほぼ 1/72 インチ ≒0.3514 mm」を 1pt. としてきた。これは「アングロ・アメリカンポイント、アメリカンポイント、さらに略して単に ポイント」ともされる。

現代のコンピューター組版システムでは、「正確な 1/72 インチ = 0.3528 mm」を 1pt. としているものがほとんどである(DTP Point)。

この厄介で重要なタイポグラフィにおける基本尺度の問題、すなわち欧州大陸と、英米諸国における基本尺度の相異は、新宿私塾か、活版カレッジで学ぶのが手っとり早い。

────

「バッカス松尾」は、スイス出身のアドリアン・フルティガーと、フランスのド・ベルニ&ペイニョ活字鋳造所に敬意を表して、無理なく、しっかりと、ディド・ポイントシステムの活字グリッドによって、タイトル・デザインを構築した。

原寸を欠く、ソーシャル・メディアのディスプレー上では確認しずらいとおもうが、フランス発祥のディド・ポイント活字を、そのままアメリカン・ポイントシステムに依存するのはいささか考えさせられるものがある。

したがって「オンディーヌ」のようなフランス発祥の活字にとっては、ここにみるように、ディド・ポイント方式に依拠した「バッカス松尾方式割り出し」においては、なにかと座りがよいものだ。

《Viva la 活版 Viva 美唄 制定和文書体は『銘石 B 』》

「Viva la 活版 Viva 美唄」のタイトル・デザインの漢字・和文制定書体は『銘石 B 』である。

ここで、はなしがすこしかわるが、中国江南の地から誕生した書風「碑石体」に触れたい。

東晋のひと王羲之オウギシと、その従兄弟イトコ、 王興之オウコウシの墓誌の書風である。

なにぶん小社が発売しているパッケージ書体のため、いささかムキになるかもしれないが、ご容赦を。

これまでもしばしば、十分なインパクトがありながら、視覚にやさしいゴシック体、それもいわゆるディスプレー・タイプでなく、文字の伝統を継承しながらも、使途のひろいサンセリフ ── すなわち、わが国の電子活字書体にも「ヒューマン・サンセリフ」が欲しいとの要望が寄せられていた。

これまでもしばしば、十分なインパクトがありながら、視覚にやさしいゴシック体、それもいわゆるディスプレー・タイプでなく、文字の伝統を継承しながらも、使途のひろいサンセリフ ── すなわち、わが国の電子活字書体にも「ヒューマン・サンセリフ」が欲しいとの要望が寄せられていた。

確かにわが国のサンセリフ ≒ ゴシック体のほとんどは、もはや自然界に存在しないまでに鋭角的で、水平線・垂直線ばかりが強調されて、鋭利な画線が視覚につよい刺激をあたえている。

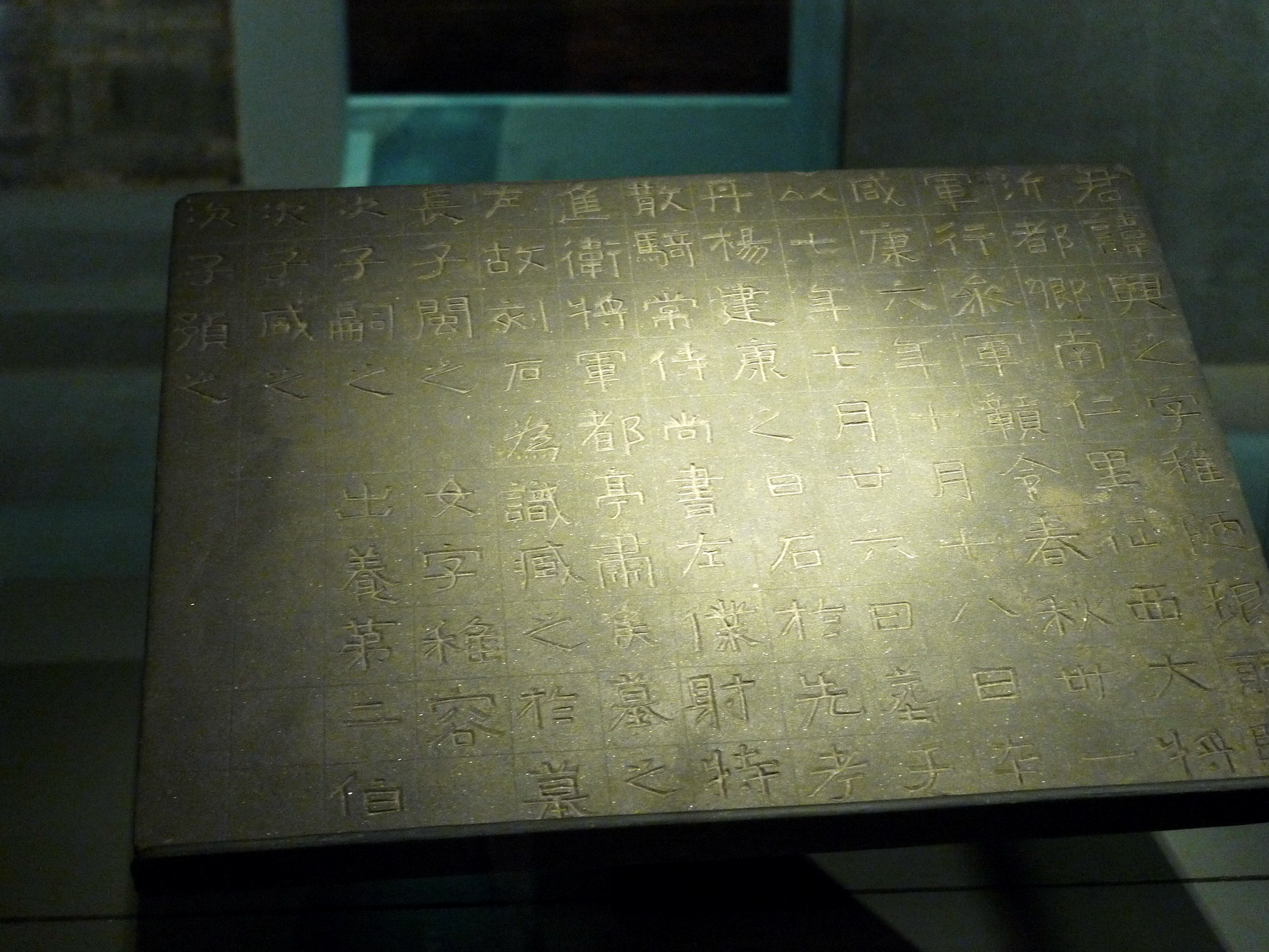

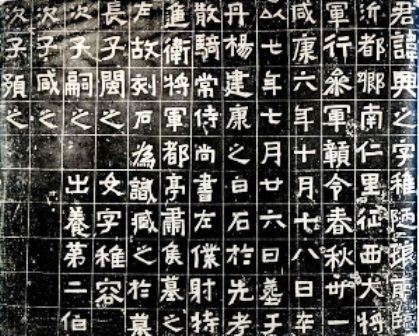

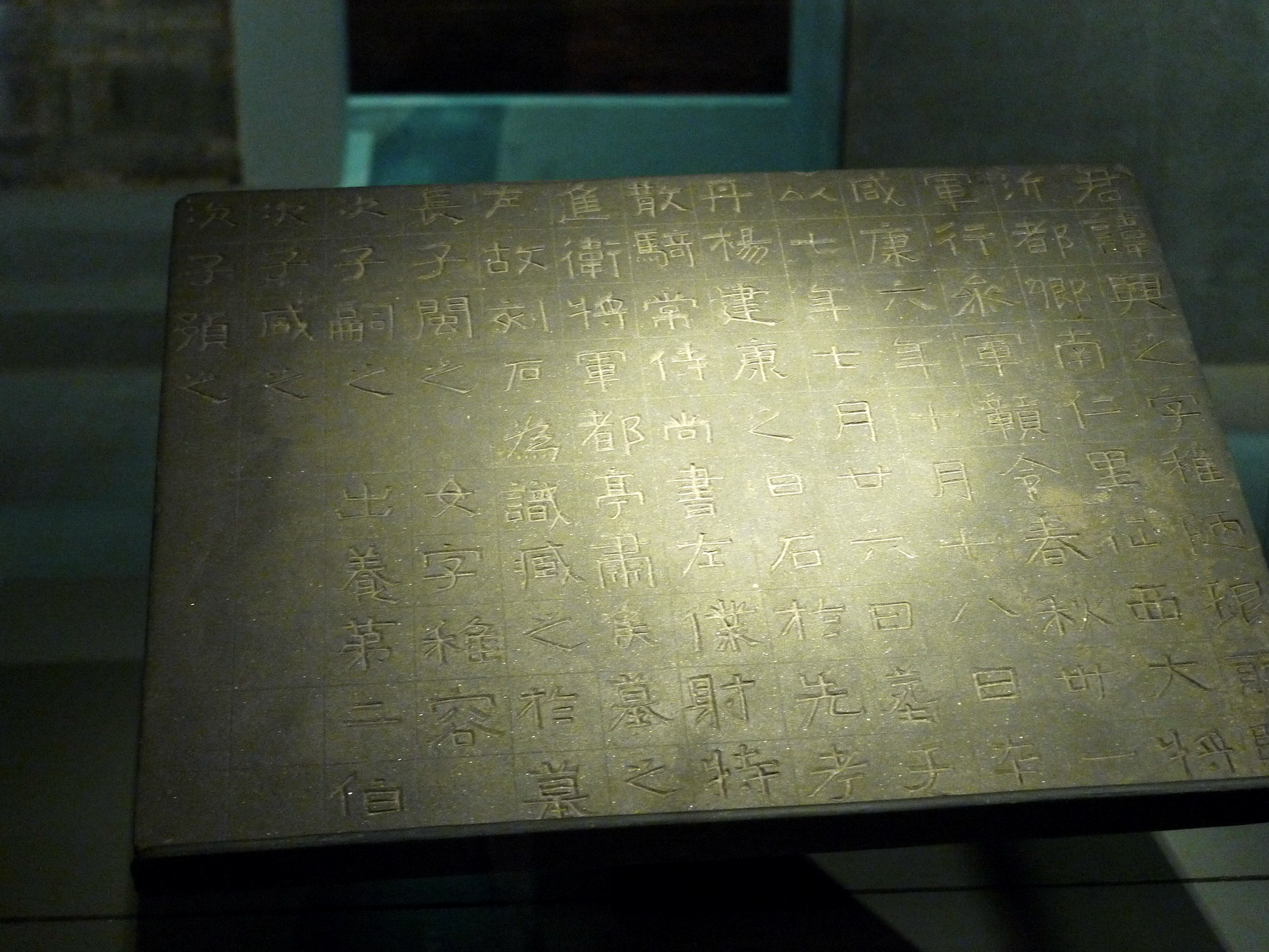

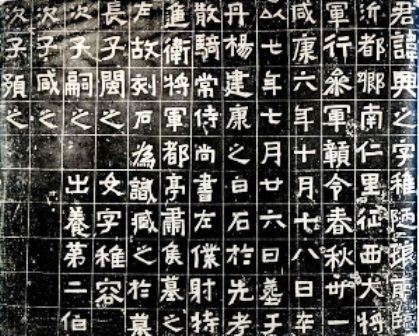

2012年04月、欣喜堂と朗文堂が提案したデジタル・タイプ『ヒューマン・サンセリフ 銘石B』の原姿は、ふるく、中国・東晋代の『王興之墓誌』(341年、南京博物館蔵)にみる、彫刻の味わいが加えられた隷書の一種で、とくに「碑石体ヒセキ-タイ」と呼ばれる書風をオリジナルとしている。

────

魏晋南北朝(三国の魏の建朝・220年-南朝陳の滅亡・589年の間、370年ほどをさす。わが国は古墳文化の先史時代)では、西漢・東漢時代にさかんにおこなわれていた、盛大な葬儀、巨費を要する石碑や墳墓の建立が禁じられ、葬儀・葬祭を簡略化させる「薄葬」が奨励されていた。

その薄葬の推奨者/曹操(三国魏の始祖。あざなは孟徳。没後武王と諡オクリナ。その子・曹丕が帝を称して魏をたて、追尊して武帝という。廟号は太祖。155-220)の墓と伝承されるものは30有余もある。

ふるいはなしではない。2009年12月27日、甲骨文出土地として著名な安陽市小屯村のちかく、すなわち中国の河南省安陽市安陽県安豊郷西高穴村に位置する、東漢(後漢)末期の墓「西高穴セイコウケツ2号墓」が、河南省文物局によってその発見が公表され、おおがかりな発掘調査がなされ、東漢末の権臣・曹操の墓であると認定された。そのためにここは「曹操高陵」とも称される。

また2010年6月11日、国家文物局により2009年度全国十大考古新発見に選定された。

ところが中国の歴史家のあいだでは、相当の実績と権威のある河南省文物局、国家文物局の「認定・選定」にもかかわらず、いまだにその真贋論争はやまないようである。

歴史をふり返ると、薄葬に徹したがゆえに、すでに唐の李世明・太宗(唐の実質的な建朝者。第二代皇帝。598-649)が7世紀半ばに高句麗親征に出かけた際に、2-3世紀の中国の先賢に敬意を表すべく「安陽県の曹操墓」に詣ったとされる。ところが、それが「西高穴セイコウケツ2号墓」にあたるのかどうかも不明である。薄葬はときに混乱をまねく例である。

────

こうした「薄葬令」のために、紹興のまちに会稽内史として赴任し、楷書・草書において古今に冠絶した書聖とされる王羲之(オウギシ。右軍太守 307?-365?)の作でも、みるべき石碑はなく、知られている作品のほとんどが書簡であり、また真筆は伝承されていない。

現在の王羲之の書とは、さまざまな方法で複製したもの、なかんずくそれを法帖ホウジョウ(先人の筆蹟を模写し、木石に刻み、これを木石摺りにした折り本)にしたものが伝承されるだけである。

王興之の従兄弟・書聖/王羲之(伝)肖像画。

同時代人で、従兄弟イトコの王興之も、こんな風貌だったのであろうか。

『王興之墓誌』は1965年に南京市郊外の象山で出土した。王興之(オウ-コウシ 309-40)は、王彬オウ-リンの子で、また書聖とされる王羲之(オウ-ギシ 307-65)の従兄弟イトコにあたる人物である。

この時代にあっては、中国伝統の、地上に屹立する壮大な石碑や墓碑にかえて、埋葬者の係累・功績・生没年などを「磚セン」に刻んで墓地にうめる「墓誌」がさかんにおこなわれた。『王興之墓誌』もそんな魏晋南北朝の墓誌のひとつである。

『王興之墓誌』の裏面には、のちに埋葬された妻・宋和之の墓誌が、ほぼ同一の書風で刻されている(中国・南京博物館蔵)。

この墓誌は煉瓦の一種で、粘土を硬く焼き締めた「磚 セン、zhuān、かわら」に碑文が彫刻され、遺がいとともに墓地の土中に埋葬されていた。そのために風化や損傷がほとんどなく、キャラクター数はすくないが、全文を読みとることができるほど保存状態が良好である。

『王興之墓誌』の書風には、わずかに波磔ハタクのなごりがみられ、東漢の隷書体から、北魏の真書体への変化における中間書体といわれている。遙かなむかし、中国江南の地にのこされた貴重な碑石体が、現代日本のヒューマン・サンセリフ「銘石B Combination 3」として、2012年04月、わが国に力強くよみがえった。

《王羲之の伝承墓のこと》

王羲之の従兄弟、王興之の墓から出土した『王興之墓誌』を紹介した。ならば一族のひとであり、2歳ほど年長の王羲之の墓、および墓誌を紹介しないと片手落ちになろう。

王羲之は4世紀の時代をいきたひとである。わが国でいえば古墳時代であり、まだひとびとは「字」をもたなかった時代のことである。

王羲之の墳墓の地と伝承される場所は紹興(会稽)周辺、浙江省嵊州ジョウシュウ市金庭鎭キンテイチン瀑布山バクフザンをたずねた。嵊州市は紹興から高速道路で2時間ほど、その嵊州市からさらに山間の道を東へ20キロほどいった山中に、道教の廟「瀑布山」はあった。

山を背に、爽やかな風が吹きぬける、立派な堂宇を連ねた道教の廟であった。

墓地は山裾の高台にあったが、明代に「重修」したと墓碑の背後にしるされていた。墓地本体は「磚セン」を高くつみあげ、その上に夏の艸艸が密生した円墳がのっていた。

魏晋南北朝にあっては「薄葬」が奨励されたために、おおきな墳墓や石碑はほとんど見られないが、いささか立派すぎる墳丘であった。また墳丘を修理した際にも、この時代の墓地にほとんどみられるような「墓碑銘」出土の報告はない。

この王羲之の墳墓とされる墓からは従兄弟や親族の墓地のような「墓碑銘」は出土しなかったのであろうか。

また中国の古代遺跡によくみられる大樹の「古柏」は、伝・蒼頡ソウケツ墓の寺院前の見事な「古柏」はもとより、北京郊外・明の十三陵の「古柏」より、よほど若若しい木だった。

墓地伝承地の周囲には、書芸家が寄進した書碑がたくさんみられたが、その多くが昭和期日本の書芸家の寄進によるもので、チョイともの哀しいものがあった。

ただ齢ヨワイをかさねた王羲之が、終ツイの栖家としたなら、この嵊州市郊外の山中の空間は、それにふさわしいものとおもえる場所ではあった。すなわち4世紀のひとの墳墓を、21世紀に、異国のひとがフラリとたずねたとしたら、この程度の収穫で我慢すべきであろうとおもえる場所であった。

《この程度なら、お茶の子さいさい !! といいながら、目の元気な朝にチェックをと持ち帰り》

こうして「バッカス松尾」による、タイトル・デザインが決定した。若きアドリアン・フルティガーによる、フランス活字「オンディーヌ」も新鮮だったし、「銘石 B 」とのバランスも絶妙にとれていた。

ところがこれをタイポグラフィ・ブログロール『花筏』にアップするといったら、

「レター・スペースの調整が不十分です。朝の目の元気なうちに、もういちどチェックしたい」

ということで持ち帰ってしまった。

それから3日後、ようやく届いたタイトル・デザインデーターを、皆さんに紹介した。

────

その間、ふるいファイルをひっくりかえしていたら、もうすっかり忘れていたイベント・タイトルがでてきた。また忘れないうちに、ここに紹介したい。

《アダナ・プレス倶楽部発足後、最初期の大型イベント 【ABC dé タイポグラフィ ! 】の記録》

もう間もなく、あれから6年の歳月を数えることになる。

2007年06月11日-07月02日、青山ブックセンター(青山本店)で【ABC dé タイポグラフィ ! 】と銘うったイベントを、同店と、朗文堂 アダナ・プレス倶楽部の共同で開催 した。

もともと朗文堂の出版部(Book Cosmique)と、書店・青山ブックセンターとの関係はふかいものがある。それは朗文堂が正式に出版コードをとって出版に進出した年と、株式会社ボードの運営によって、それまでの広尾の店舗のほかに、東京メトロ六本木駅の至近距離に「青山ブックセンター六本木店」を設けた年はおなじ年だったことに端を発する。

「青山ブックセンター六本木店」は、建築、アート、デザイン、写真集などに力をいれて集荷し、また洋書もたくさん陳列していた。営業時間も深夜までという画期的な営業で、夜業のおおい造形界の支持はあつかった。また当時の六本木、赤坂、渋谷、青山といった地区には、デザイナーというか、あたらしい造形者のスタジオも多かった。

書店員さんも、優秀な人員がおおくあつまっていた。振りかえれば狭隘なスペースだったが【朗文堂 Tシャツ展】を開催したこともあった。

当然歴代店長にはお世話になったし、六本木店の優秀なスタッフが、その後あいついで開店した「新宿ルミネ1・2号店」、「青山本店」、「自由が丘店」、「福岡店」、「橋本店」などの店長となった。

そこでもなにかと交流があったし、昼時をねらって「新刊書籍紹介の営業」にでかけては、ちかくの喫茶店などで、書物談義のあれこれを、あつくかわすことができた。

────

2004年のことだったと記憶している。「青山ブックセンター」に、最初の、おおきな不幸がおそった。その後も同店はなんどか騒動をくりかえし、経営権は二転三転した。

ともかく小社としては、初進出のときから、とてもお世話になってきた書店さんだけに、2004年7月のあの大騒動のときも、なにもせず淡淡と静観していた。その姿勢は現在もかわらない。

「朗文堂の出版事業部 Book Cosmique が設立した際には、青山ブックセンターさんにとてもお世話になりました。こんどは活版印刷機器製造販売事業部 アダナ・プレス倶楽部が本格スタートします。先年来いろいろあったにしても、こんどは応援団として、やはり青山ブックセンターさんのお世話になりたい……」

こんなお願いを、当時まだわずかにのこっていた、ふるい「青山ブックセンター」のスタッフにもちかけた。こうして2007年06月11日-07月02日という、かなり長期間のイベントが実現した。

イベント名は 【ABC dé タイポグラフィ ! 】を提案した。

「ABC は、最近は当社の略称から、愛称として浸透してきましたけど、このタイトルはすこし大胆すぎませんか」

ベテラン書店員さんは、いくぶん不安そうにかたった。

ふるくいう。前回もいった ── 「名は 体タイをあらわす」ト。

ここでの「体 タイ」は、ものごとの本質ないしは実体の意である。当然たいせつなものとなる。

ここでまた、情念系・大石 薫と、酒の神・バッカス松尾が登場する。

「ABC は銅版彫刻に源流がある活字書体で、カッパプレート・ゴシックヘビーをもちいて、青山ブックセンターさんへの力づよい応援のこころをあらわします。

de は、やはり『ABC で』ということで、場所をあらわしますが、細身のプリンス・スクリプトにすることで、意外性のある『 dé 』としました。こうすることでリズムとメリハリが発生します。

またあえて『 dé 』と、アキュート(揚音符、鋭アクセント)をつけたのは、こうすることで接頭語の「de」ではなく、ようやく『 dé で』と読まれますし、平板な声調の「で → 」ではなく、「ABC で ↗」という、強めのニュアンスにもなるからです。

そして『タイポグラフィ』は、カナモジ会のアラタを参考に書きおこしていますから、斬新ですし、とてもインパクトがあります」

ちなみに、朗文堂のコーポレート・カラーは「黄色から赤までのあいだの、無限の中間色」である。あえてマンセル色相環を持ちだすまでもないが。

ちなみに、朗文堂のコーポレート・カラーは「黄色から赤までのあいだの、無限の中間色」である。あえてマンセル色相環を持ちだすまでもないが。

アダナ・プレス倶楽部のイメージカラーは、これとすこしかえて、深みのあるみどり色「ブリティッシュ・グリーン」である。

────

ここでいいたいことは山のようにあるが、どうせ誤解されるだけだからやめておこう。

ただし、書店を全国規模でみると、いちにちに一店舗以上が転廃業しており、印刷企業にいたっては、その倍以上のカウントで転廃業が続いている現状がある。

気分がおもくなるが、印刷設計士(グラフィックデザイナー)を職業とされるかたは、どうか一度検索して確認してほしい。

彫刻家:安田 侃は、色と素材に敏感であり、イタリアのトスカーナ州にアトリエをおいて、そこで産出される白大理石の彫刻作品と、シェンナの砕石を、はるばる美唄まではこんできている。

色彩や素材とは、造形家にとってはそれほどたいせつなものである。

画家は、油彩でも水彩でも岩絵の具でも、できあいの色はほんのわずかなので、自分で大半の色をつくりだしている。

陶芸家、版画家、染織家、紙工家、彫金家、硝子工芸家、そして活字版印刷術者(タイポグラファ)も、必要とする色が、できあいであることのほうがまれである。当然ながら、必要とする色は自分でつくりだすことのほうが多い。

すなわち、みずからの身体・躰・五感をもちいて造形にかかわる技芸家(アーチスト)は、こと色彩と素材に関して、パソコンソフトウェアのうえで「設定」したり、カラー印刷された色の小片(カラーチップ、色見本)などを添付して、それをギョウシャに指示することで、ことすめりというわけにはいかないのである。

あえて今回の会場を、はるかにとおい「アルテ ピアッツァ美唄」にして、「身体性のともなった造形活動」を主題としたことも、このあたりにおおきな契機があった。

そしてここまで読みすすまれた読者のなかに、もし印刷設計士(グラフィックデザイナー)のかたがいらしたら、みずからのアイデンティフィケーションを見つめなおす機会を「Viva la 活版 Viva 美唄」でともにしていただけたら幸いである。

現在のスケジュールでは「Viva la 活版 Viva 美唄」は2013年07月13日[土]―15日[月・祝] 9:00―17:00 となっている。

そのトップ・バッターは13日[土]早朝から、やつがれ担当のタイポグラフィ・ゼミナール【タイポグラフィの過去・現在・未来】の予定である。東京ほか、福岡・新潟・大阪・徳島・名古屋などの各地から駆けつけられる会員は、おおかた土曜日早朝のフライトで北海道にはいられるようである。したがって金曜発先乗りの3名のほかは、ほとんどたれも間に合わない時間帯である。

地元のかたがどのくらい聴講されるか皆目わからない。それでも聴衆は3名でも5名でもまったく構わない。ともかく全力投球する。それがタイポグラファの役割と信ずるがゆえである。

閑話休題 ところで ── カッパプレートは、アップライト・キャピタル・ローマン(大文字)だけの活字書体であるが、金属活字では、おもしろいフォント・スキームをもっており、スモール・キャピタル(小型大文字)が、上図の見本のように、大文字よりすこしだけたかさが低いものから、小文字程度のたかさまで、大小さまざま、何段階かある。

つまり上図「GRAND FINALE」では「語頭 G, F」はアップライト・キャピタル・ローマンであるが、「RAND, INALE 」には、「語頭の G, F」とふとさは同一で、たかさのことなるスモール・キャピタルが数種類選択できる。

管見ながら、現代の電子活字でこうした対応をしている事例はみたことがない。

また、ここにみる「カタカナ活字」が契機となって、アダナ・プレス倶楽部ではのちに、原字著作権者:ミキ家と、原字ライセンス所有者:モトヤの了承のもとに、金属活字「アダナ・プレス倶楽部特製 アラタ1209」を製造し、継続して販売にあたっている。

【リンク:こんな時代だから、金属活字も創っています! アラタ1209】

────

【ABC dé タイポグラフィ ! 】の名称は、当初は書店担当者は不安があったようだった。ところが意外に客層からは好評で、来場者も多かった。そしてアダナプレス倶楽部のキックオフ・イベントとして、良いおもいでとして記憶にのこっている。

その記録は下記のアーカイブ・リンクを参照していただきたい。

【リンク:アダナプレス倶楽部便り:ニュースNo.018 ABC dé タイポグラフィ ! 】

当時の青山ブックセンターは、書店業界の苦闘のさなかにあった。その間に、さびしいことだが、本当に活字と書物が好きな書店人の多くが去っていった。いまはすっかり世代交代して、店舗を訪問しても、見知った顔をみれないのはさびしいかぎりである。

ところがなにを気にいってくれたのかしらないが、【ABC dé タイポグラフィ ! 】の残渣のように、【ABC de ………… 】の名称が同店のイベント名称としてのこっているのは、ほほ笑ましい。

ところがそこに、酒の神・バッカス松尾がいないせいか、書体は平板であり、アキュートつきの「 dé 」もつかわれていないようだ。

ふるくいう。前回もいった。もう一度いおう ── 「名は 体タイをあらわす」ト。

ここでの「体 タイ」は、ものごとの本質ないしは実体の意である。当然たいせつなものである。

《バッカス松尾は、ここでもフランス活字を使用していた》

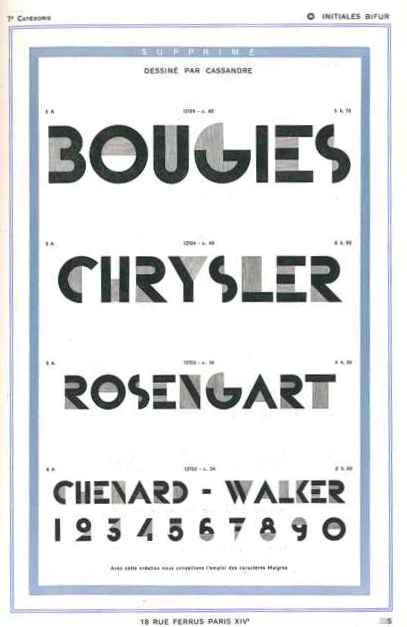

「ビフィール Bifur」は1929年、フランスのドベルニ&ペイニョ活字鋳造所から発売された、見出し用活字である。

「ビフィール Bifur」は1929年、フランスのドベルニ&ペイニョ活字鋳造所から発売された、見出し用活字である。

原字製作はアドルフ・ムーロン・カッサンドル(Adolphe Mouron Cassandre、1901-1968)である。カッサンドルは、さまざまなポスター作品などを手がけたフランスのグラフィックデザイナー、舞台芸術家、版画家であり、またタイポグラファでもある。

本名はアドルフ・ジャン=マリー・ムーロン(Adolphe Jean-Marie Mouron)であるが、略称としてA. M. Cassandreを作品へのサインなどに使用したひとである。

「ビフィール Bifur」のおおきなサイズの活字は、ふとい画線部と、万線のようなほそい画線部が、一種の組み合わせ活字となっていて、バッカス松尾は、2009年からはその機能をもちいて3色刷りでの表現に挑戦した。

《アダナプレス倶楽部名物:活版オジサン。これだけは美唄にも連れていこう》

.2.jpg)

.jpg)

彫刻作品 : ひとつがふたつ 安田 侃 Kan Yasuda 作 Photo:Hiroo Namiki

彫刻作品 : ひとつがふたつ 安田 侃 Kan Yasuda 作 Photo:Hiroo Namiki

文字と活字の発達史を木版印刷の上に追う。1950年チューリッヒ工藝専門学校卒業制作。.jpg)

.2.jpg)

.jpg)