『四天王寺』所収。講演録「文字と活字の夢街道」

2004年01月05日 片塩二朗

大阪市天王寺区に聖徳太子建立の寺とされる四天王寺がある。

大阪市天王寺区に聖徳太子建立の寺とされる四天王寺がある。

四天王寺は593年、一説には623年ころに創建されたとみられ、山号を荒陵山とする。

もちろん著名な名刹のお寺で、伽藍の配置は塔・金堂・講堂が、中心線上に一直線にならんだ「四天王寺式」とされる荘重なものである。

堂宇は幾度も焼失したが、第二次大戦後に復元建造がなり、いまは正式には「和宗総本山 荒陵山 四天王寺」という。気取りのない親しみやすいお寺であった。

この四天王寺では毎月第二土曜日に、各界から講師を迎えて「四天王寺仏教文化講演会」を開催している。この講演会はすでに数百回を数えているが、過去の講演記録をみると、必ずしも仏教関係者ばかりではなく、キリスト教関係者を含むひろい範囲にわたっている。

この四天王寺では毎月第二土曜日に、各界から講師を迎えて「四天王寺仏教文化講演会」を開催している。この講演会はすでに数百回を数えているが、過去の講演記録をみると、必ずしも仏教関係者ばかりではなく、キリスト教関係者を含むひろい範囲にわたっている。

あるご縁があって、やつがれがこの「四天王寺仏教文化講演会」の講師として招かれたのは、もうふるいはなしで、平成11年(1999)6月のことであった。

前の月の講演者が、建築家の安藤忠雄氏だとうかがって、肩にちからが入ったことを覚えている。それでも当時50歳代なかばの年齢で、日ごろから冠婚葬祭を苦手とすることを広言し、しかも不熱心ながら浄土真宗の門徒たるやつがれが、どうして「四天王寺仏教文化講演会」の講師に選ばれたのかはいまだによく解っていない。

ただ、講師控え室でお抹茶をいただきながらうかがった寺僧のはなしでは、しばしば講演中に居眠りをしたり、座布団を枕に、横になる老人がいるそうである。ある講師はそれに憤慨して、講演を中断して、途中で帰ってしまったことがあったとされた。

「この講演会は、土曜日の午後に、家にいてもなにかと居心地のわるい、ご高齢の皆さんへの仏さまの功徳なのです。ですからご講演中にご高齢者が居眠りをされても、どうぞご寛容に……」

とのはなしが印象的であった。

────────

そんなわけで、おもに関西の文字と活字 ── いつものとおりタイポグラフィのはなしをさせていただいた。畳敷きの大広間で、来場者は150名あまりいらしていた。やつがれの教え子などの関係者をのぞけば、おそらく講堂のなかではやつがれがもっとも若輩だったかもしれないが、みなさん居眠りをされることなく、興味ふかそうに聴いておられた。

講演後の懇話会では、元教職にあったというかたも多く、相当の教養人がお集まりだったことを知って慌てたほどだった。

すでにふるいはなしでもあり、この講演会のことはほとんど忘れていたが、四天王寺勧学部の担当者から連絡があって、月刊誌『四天王寺』に講演録として掲載するとのことであった。

よくわからないまま気楽に承諾したが、通巻699号という、歴史のある立派な月刊誌に掲載されていた。

担当者は、90分ほどの、それもとりとめもないやつがれのはなしを、とてもよくまとめていた。また写真のいくつかは、わざわざ現地に出向いて追加取材をされたようで、掲載誌ではやつがれの写真ではなかった。したがって四天王寺勧学部の担当者は、相当の力量のあるかたとみられたし、またご熱意のほどがしのばれた。

またその後にも、再度の講演を慫慂されたが、

「滅相もございません」

と、仏教用語でお断りした。相手もすぐにわかったようで、お互いに大嗤いした。

というわけで……、たまたまふるい資料がでてきた。あのころ、片塩二朗は大阪にいって、やはりひとつばなしで、こんなはなしをしていたのか ── とわれながらあきれる内容ではある。

────────

ここに紹介した写真のほとんどは、2012年に関西を再訪し、いつものコースを巡ったときのものである。ところが、黄檗山萬福寺宝蔵院オウバクサン マンプクジ ホウゾウイン『鉄眼一切経テツゲンイッサイキョウ』の原本となった中国福建省『嘉興蔵カコウゾウ』が、いつのときか、同書を中国から購入していた北陸地方の黄檗宗の末寺から、本山たる同寺に贈呈されて「萬福寺宝物館 文華殿」に展示されている。そのために原本(オリジナル)とならぶことになった、覆刻版『鉄眼一切経』は、どうにも微妙な立ち場になっていた。

また、「王仁博士」の伝承墓地は、20年ほどまえには訪れるひともほとんどいない、閑静な場所だったが、いつのまにか妙に大仰かつ華美になっていて、なにか落ち着かないものがあった。

さいきんは、関西圏でもあたらしい活版造形者の増加がみられるし、一部ながら、若者に背を押されるように、ふるくからの活版印刷業者が後継者を得られて活性化され、元気になられていることはうれしいことである。

そんな関西圏の皆さんへの連帯と、エールの意を込めて、できるだけ講演録を優先し、若干の修整をくわえてご紹介したい。

★ ★ ★ ★

四天王寺仏教文化講演会 聴講録 ③

文字と活字の夢街道

片塩 二朗

《大阪からはじまる、わたしの夢街道》

わが国ではあまり知られていない学問ですが、わたしの専門はタイポグラフィです。

このタイポグラフィということばには、うまい翻訳語がありません。明治の翻訳者は「活字版印刷術」と訳しました。何か職人さんの秘術か秘技のようですね。

タイポグラフィは、本来は印刷という「技芸」であり、それをもととした学問・研究だったものです。ところが残念なことに、わが国では近代印刷そのものが、欧州での産業革命期を経た、完成された「産業」、それも「文明開化」の象徴として、書籍印刷、新聞印刷、雑誌印刷、商業印刷にまでわたり、なにもかもが一緒に導入されたために、キリスト経典の写経からはじまる、書籍印刷のなかで培われた「印刷における技芸」という側面を知ることが少なく、多くの誤解に包まれています。

わたしは「タイポグラフィ ≒ 書籍形成法」ということばを使っています。形を成す、形成ということばは、ドイツ語では「ゲシュタルト」です。ドイツのわたしの友人は、ほとんどゲシュタルタ、またはタイポグラファと呼ばれています。

わたしの会社は新宿の朗文堂というちいさな出版社です。つくっている書物の大半は書籍形成法、タイポグラフィに関する書物です。売れているとはあまり自慢できませんが、専門書出版社として、そこそこの評価はいただいております。

おおきな出版社ですと、企画部があり、編集は編集部、営業は営業部などと分担して担当しますが、わたしどものような零細な出版社ですと、企画を立て、執筆者を捜す。見つからなければ仕方がないから自分で原稿を書く。そして、パソコンを叩き、組版システムを使って、印刷・製本となります。世界規模でもタイポグラフィ専門書の出版社は似たような規模です。

完成した書物は、書籍の問屋さん ── 取次トリツギのコンピュータまかせの配送(委託配本)をせずに、各地の書店さんを訪問し、実物をご覧いただき、いただいた注文数だけ、一店一店、できるだけ丁寧に取次経由でお納めしています。

この方式は限られた読者層を前提とする専門書の版元がよく採用していますが、大量一括販売を目的とする前者を委託配本方式、わたしどものような方法を注文配本方式と呼んでいます。

このような事情で、しばしば大阪の書店さんをお訪ねしています。大阪では書店向け営業の仕事が終わりますと、それからがわたしのひそかな楽しみの時間です。

おおむね、こちらの四天王寺さんに足を運びます。ここからわたしのタイポグラフィの夢街道がはじまることになります。

《この町から文化文明の再発信を》

大阪は出版の町、印刷と出版の発信地でした。

「でした」という過去形なのが残念ですが……。

いまでも大阪はとても活力ある「商都」ですが、美術館や博物館、コンサートホール、あるいは大阪発のメディアが少ないようです。

近代金属活字版印刷術、タイポグラフィの歴史は、江戸時代の開港地、長崎で揺籃期ヨウランキをすごして、ここ大阪の「大阪活版製造所」から本格開花しました。

すなわち大阪城大手門前に、明治4年(1871)に大阪活版製造所が開設され、ついで青山進行堂、森川龍文堂などの著名な活字鋳造所が大阪の印刷・出版・新聞文化を支えました。

ところが近年は、大阪の情報発信力は低下しています。例えば活字メディアとしてのタウン誌です。一見地味な存在ですが、各都市や地域で魅力的なタウン誌がたくさん発行されています。発行にはご苦労があるようですが、それが都市や地域を活性化させ、特色ある存在にしています。

大阪にもいくつかはあるのですが、まだまだ数が足りないのではないかとおもいます。

江戸期の大坂は町民文化の花が開いた町でした。

江戸前期の浮世草子作者・俳人の井原西鶴(イハラサイカク 1642-93)は『好色一代男』『西鶴諸国ばなし』などを著しました。

浄瑠璃・歌舞伎脚本作者、近松門左衛門(1653-1724)は『曾根崎心中 ソネザキシンジュウ』『国姓爺合戦 コクセンヤガッセン』『心中天の綱島 シンジュウアマノツナシマ』などで大活躍しました。

また難波の旅舎で歿した松尾芭蕉(1644-94)は『のざらし紀行』『笈オイの小文』『奥の細道』などをのこしています。

これらの書物のほとんどは木版刊本ですが、すばらしい出版物が大坂からたくさん発行されました。そして、京阪神地区の読者の需要をみたすと、その印刷版としての版木が「くだりもの」として江戸に搬送されて珍重され、江戸でも刊行されていました。江戸に搬送する価値はないものと評価されると「〇〇〇〇」とされたようです。

江戸には幕府・行政機関がありましたから、官僚の町ですね。あるいは職人の町、消費の町でした。ですから、江戸期から明治初期までは、書物を通じて大阪から文化が発信されていたことになります。

ところがここのところ、大阪発の情報が少ないようにおもいます。これは残念なことです。聖徳太子ゆかりの、この四天王寺さんをはじめ、伝統ある大阪のまちから、ぜひとも、もう一度、文化文明の発信をしていただきたいとおもうのです。

────

わたしは信州信濃、長野県の北部で生まれました。越後新潟県との県境で、豪雪地帯で知られ、また島崎藤村の『破戒』や『千曲川のスケッチ』の舞台になった 飯山 というちいさなまちです。

高校生になってまちを出たときは人口4万3千人ほどでした。現在は近隣の町村を合併しても2万3千人ほどです。豪雪地帯で、過疎化がどんどん進んでいます。

過疎地というだけでなく、小説の舞台であろうがなかろうが、悲しいことに、文化文明をそこ飯山からは発信できない辛い現実があります。

なぜならわたしの郷里には、印刷の強固な基盤がありません。

印刷という技芸や技術はとても大きな総合産業で、おおきな裾野、関連産業、関連文化を必要としますので、本格的な出版となりますと、とても一社だけで孤立してはできません。ですからわたしが郷里に帰って情報発信しようとしても、なかなかできないわけです。

その点、大阪府の人口はおよそ880万人、周辺都市人口をあわせれば1,000万人余の巨大都市です。とりわけ大阪市の人口は270万人ほど、これは英国のロンドンとほぼ匹敵する、規模のおおきなまちです。十分に情報発信ができる基盤があるはずです。

しかし、それが難しくなった理由というのはたったひとつです。それはここからすぐそこ、この四天王寺さんの境内にある『本木昌造 モトギ ショウゾウの碑』に象徴的に表れています。

《近代印刷版印刷術の始祖・本木昌造モトギショウゾウ》

四天王寺さんのご境内、ここからすぐのところです。

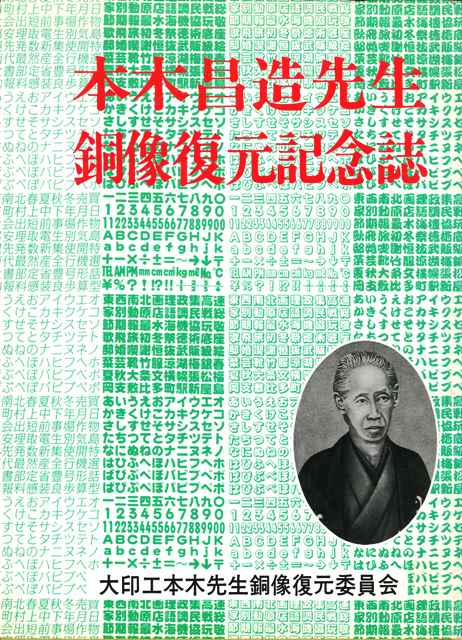

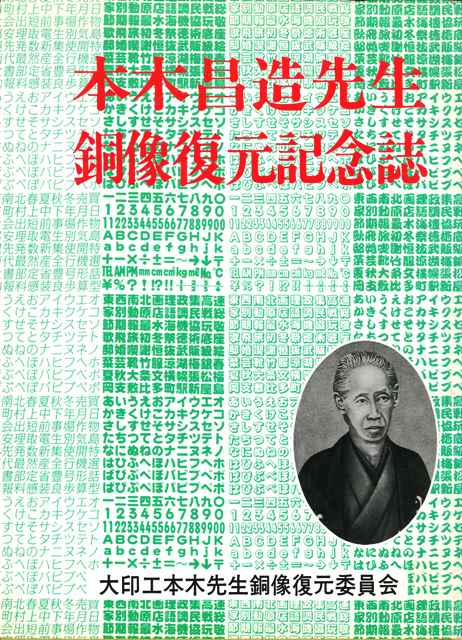

いまは墓地にのみ込まれたかたちになっていますが、明治のころには、ご境内の参道の一部だったようです。そこに本木昌造記念碑と、等身大の本木昌造さんの銅像が立っています。

本木昌造は正式な士族ではありませんが、長崎阿蘭陀通詞オランダツウジとして苗字帯刀と士装が許されていました。陣笠をかぶり、大刀と小刀を携えた旅姿としてのこされています。家紋は本木昌造の裏紋で、活字界ではよく知られたもので、俗に「まる に も」とされる家紋です。

明治30年(1897)の創建でして、台座には篆書で「日本鋳造活字始祖」とあります。撰文は何禮之 ガ レイシ、書は吉田晩稼 バンカ による、おおぶりで勇壮な楷書です。いずれも長崎の本木一門の出身者で、明治期に活躍したかたたちです。台座はいくぶん損傷がみられますが、創建時の姿を保っています。

本木昌造(1824-75)は、徳川幕府の長崎在勤のオランダ語の通訳、阿蘭陀通詞で、このかたが近代活字版印刷術、つまりタイポグラフィを日本にひろめたひととされています。

ですからこのかたを、わたしたちはたんに「日本鋳造活字始祖」としてではなく、もうすこし積極的に「日本近代活字版印刷術の始祖」と讃えています。

かつて、昭和60年代の末ころまでは、毎年10月1日、ここ四天王寺さんで、大阪の印刷・活字・出版関連業者が集まって「本木昌造祭」が営まれていました。

まず、長崎うまれのこのかたの銅像が、なぜこちらの四天王寺さんにあるのかということを、おはなししたいとおもいます。

本木昌造記念碑は、大阪在住の4人が発起人となって明治26年(1893)、本木会を結成したことにはじまりました。当初は、この碑と銅像を高麗橋のたもとに立てようとしたようです。というのは高麗橋が大阪ではじめての鉄橋で、この鉄橋の建造に尽力したのも本木昌造だったからです。

しかし当時の価値観で、位階(地位・身分の序列で等級の意)がないひとの銅像建立はまずいということになりました。同じ理由で、中之島公園、天王寺公園と相次いで断られました。それで四天王寺さんにお願いして、ようやくこちらの境内の一画をお借りしたようです。

ついでですが、本木昌造は明治最末期になって従五位下を、後継者の平野富二(東京築地活版製造所、石川島平野造船所/現 IHI の創業者)も従五位を追贈されています。

碑面には明治30年9月建立となっていますが、現在立っている銅像は三代目です。最初の銅像は日清戦争(明治27-8、1894-5)の影響で、台座だけが先行して、実際に銅像が建立されたのは明治33年(1900)に銅像が建立され、完成をみたと記録されています。

不幸なことにこの銅像は、戦時中の金属供出令により軍需物資として供出されてしまいました。昭和27年(1952)に仮再建されましたが、これは簡易的なものでした。そして昭和60年(1985)に戦前の姿を再現して建立されてこんにちにいたっています。

本木昌造は幕末の混乱でとても苦労されたかたですが、オランダ通詞としての本木家の伝統もあって、西洋の近代活字版印刷の書物に触れる機会がおおかったせいでしょうか、活字鋳造とタイポグラフィに興味を持ったとされています。

このように幕末から明治最初期の、日本における近代活字版印刷術を担ったほとんどのかたは、徳川幕府の旧官僚でした。

ところが明治維新の結果、中央官庁は戊辰戦争に勝利した、薩長土肥を中心とした旧西南雄藩の新権力が握りました。もちろん旧徳川系の士族の多くは失業したわけですね。けれども、活字鋳造、活字組版、印刷は、読み書きの能力が相当高度でないとできません。それには旧徳川系の失業士族にはピッタリの職種でした。

当時の日本は世界でも有数の識字率を誇っていましたが、印刷士という職業は、世界的にリテラシーの能力の優れた人が担う技芸であり、産業でもあったわけです。ですから戊辰の戦争に敗れたとはいえ、読み書き能力にすぐれた旧徳川の官僚団がその任に就きました。

ゆえに印刷士は、わが国のばあい、いまもって、どことなく、反権力、反中央志向がございます。これが典型的に表出したのが大阪の地です。

本木昌造の本拠は長崎でしたが、明治4年、大阪に印刷所を開設しました。「長崎新塾出張大阪活版所、のちの大阪活版製造所」であり、日本における本格的な印刷所の最初です。

この開設には薩摩藩の出身ながら、官界につくのを潔しとせずに、関西財界の雄となった 五代友厚 (ゴダイ トモアツ、大阪商工会議所初代会頭、天保6年12月26日(1836年2月12日)- 明治18年(1885年)9月25日)の要請と資金支援があったとされています。

その後、本木昌造は京都に「点林堂テンリンドウ」という印刷所を開設しました。点林堂とは一種の洒落でして、「林」という字の左側に点を打って、すこし離すと「本木モトギ」になるわけです。当時の印刷人は酒落が得意で、反骨精神に富んでおりました。

それはさておき、大阪市東区大手前に誕生した日本初の本格的印刷所では、廃藩置県の太政官布告が印刷されています。廃藩置県はじつは大阪から発せられていたわけです。

ところが昭和期前半、戦前の大阪で不幸な事件がありました。東京のある印刷業者が、

「金属活字は贅沢だ、文字のサイズの大小や、楷書だ明朝だと能書きをいうな、活字は一種あればいい。ほかの金属活字は国に寄付(献納・売却)して、聖戦遂行だ」

と提唱しました。それを官僚が巧妙に利用して、昭和13年(1938)ころから、官製の国民運動「変体活字廃棄運動」が興りました。

この運動に東京の活字鋳造関係者は相当はげしく抵抗しました。また実務にあたった印刷同業組合、活字同業組合のお目こぼしもあって、東京の活字と活字母型は結構戦争の中でも生きのこっています。

ところが大阪では、中央から派遣されていたひとりの高級官僚が、この運動(活字と活字母型の献納・売却)を一種の使命感をもって強力に推進し、活字母型はほぼ全面的に没収されました。

最近明らかにされましたが、これらの資材は、実際には戦時物資として使われることもなく戦後をむかえましたが、戦後の払い下げでも混迷があり、結局有効に利用はされていません。

このように「変体活字廃棄運動」は、発信地の東京よりも、たったひとりの中央官僚が、きわめて精力的に「運動」を推進したために、大阪で猖獗ショウケツをきわめました。東京では「印刷業者の企業合同」はかなり強引にすすめられましたが、活字業者はなんとかその難を逃れたケースが多くみられます。

その結果、大阪の活字鋳造の基盤がゆらぎ、脆弱となり、戦後の復興にあたってみられた「出版物渇望時代」に、大阪では活字の供給がおもうに任せない面がありました。

金属活字は使用すると損耗します。その活字が無ければ、印刷も出版も新聞発行もできませんから、多くの出版社や新聞社は、その軸足を、活字の供給が円滑な東京に移してしまいました。これは不幸なことでした。文化文明の根底には、なんといっても活字と書物があります……。

昭和20年までの大阪には、多くの出版社がありました。変体活字廃棄運動で活字がなくなったから東京へ行った出版社がたくさんあるのです。すなわち文化文明の根底には活字があります。そしてはっきりと目に見える物として、書物が生まれる。それが文化文明をさらに発展させるのではないかとおもいます。

この魅力に富んだ大阪に、もう一度活字と印刷と書物を見直す気運が高まり、活力ある文化文明を作っていただきたいというのがわたしの願いです。

《世界最古の印刷物のナゾ》

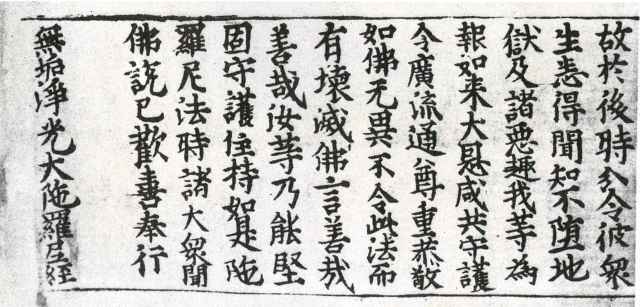

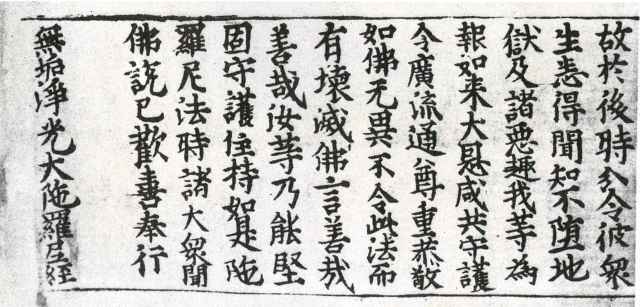

奈良の法隆寺に「百万塔陀羅尼 ダラニ」という重要文化財に指定されている小塔があります。重要文化財といってもその一部であり、同じ形のものがいくつかあり、かつて奈良の骨董店では60-100万円くらいで販売していました。この金額の差は何かといいますと『無垢浄光大陀羅尼経 ムクジョウコウダイダラニキョウ』という仏教経典が中にあるかどうかです。

なぜ世界最古かといえば、『続日本紀』につぎのような記録があります。

「はじめ天皇の八年、乱平らげるとき、すなわち弘願を発して三重の小塔百万基を作らせたもう。高さ四寸五分、根元の径三寸五分、露盤の下に各々の根本・慈心・相輪・六度などの陀羅尼を置く。ここに至りて功(工)終わり、諸寺に分置す」。

ここでの乱とは恵美押勝エミオシカツ(藤原仲麻呂 706-64)の乱のことです。この戦乱が治まったことに感謝し、国家の安泰を祈って、770-71年につくられたものとされています。

塔は木製のくりもので、標準的な高さは21.4センチ、基底部の直径は10.5センチほどのちいさなもので、全体に白土ハクドが塗布されていましたが、剥落したものも少なくありません。

これを百万塔作り、それぞれの塔心部に四種の陀羅尼を丸めて収め、十寺に十万基ずつ賜った ── すなわち都合百万枚の印刷物を収容した百万塔となったわけです。

おなじ『続日本紀』宝亀元年4月26日(770年5月25日)の条には、完成した百万塔を、大安寺・元興寺・興福寺・薬師寺・東大寺・西大寺・法隆寺・弘福寺・四天王寺・崇福寺の10の官寺に置いたことがしるされています。

すなわちいまなお、百万塔の「印刷物」は、製造年代の明確な資料が存在する最古の印刷物であることに争いはありません。

ところがこの四天王寺をふくめて、これらの大きなお寺の伽藍の多くは、何度にもおよぶ焼失の歴史を持っており、小塔もほとんどが失われました。現存するのはわずかに法隆寺だけになっています。明治はじめの調査では、四万数千基あったとされています。

しかし、ほぼ同時期に廃仏棄釈運動があり、そのときに法隆寺も荒廃したようです。貴重な品だから売れば儲かるぞと、何人かが小塔を持ち出してしまったわけです。

法隆寺に残存した小塔には『無垢浄光陀羅尼経』の六種の呪(陀羅尼)の印刷された経文が入っていています。経文は写真の通り、あまりお上手な字でも、印刷物でもございません。

昭和27年(1952)、大阪の印刷学会西部支部でこの経の研究が行われました。これは印刷物とされているが、印刷版は何だろう。印刷法はどうしたのだろうという研究です。

ある方は粘土に文字を浮き出しで作り、陶器のように焼き固めたのではないかといい、ある人は銅板を叩き出すようにした、あるいは凹ませた物の中に銅を流して印刷版をつくったのではないかという説。しかし、これらの説は否定されました。

最後まで残ったのが板目木版印刷版と、銅と錫の合金によろ印刷版説、あるいは膠のような物を固めて印刷版として使ったのではないかという説です。

印刷法も、捺印のように押圧したのか、紙片を上に置いてバレンのようなもので擦ったのか、議論はさまざまになされましたが、結局さしたる成果をあげないまま、研究会は解散しました。

したがいまして、今もって、どのようにして印刷版がつくられ、印刷(摺印、押印)されたのか定かではない、ふしぎな重要文化財です。

《現存する世界最古の印刷物は、韓国の陀羅尼経?》

日本の歴史教科書の多くは、法隆寺の百万塔陀羅尼が770年または771年に作られた世界最古の印刷物であるとしています。ところが、これを世界最古としているのはほぼ日本だけです。

残念ながら、現在世界最古の現存する印刷物、ただし明確な文書記録はないものの──は、韓国の『無垢浄光陀羅尼経』とされてほぼ争いのない現実があります。こちらは早い説をとれば705年、遅い説をとれば751年の板目木版印刷物です。

もちろん文化と文字の伝播の歴史からみて、中国にはよりふるいものがあったものとみられていますが、現在までに中国からの確実な報告はありません。

1) 新羅のみやこ、慶州にある仏国寺全景。

1) 新羅のみやこ、慶州にある仏国寺全景。

2) 仏国寺石橋。春は櫻、秋はもみじの名所でもある。

3) 仏国寺大雄殿前の釈迦塔(韓国国宝第21号)。

この下部から二層めの基壇から経典が発見された。

4) 経典は鍍金された金属製容器に入れられて、密閉された状態で発見された。

推定ながら板目木版印刷とされている。

5) 仏国寺釈迦塔出土『陀羅尼経』(統一新羅、8世紀、長さ≒60センチ)韓国国宝第126号

[引用資料:『慶州』(宇進文化社、1992)。『国立慶州博物館』(通川文化社、1988年)]

『無垢浄光陀羅尼経』は、韓国の中東部、慶州にある仏国寺の講堂前、釈迦塔の第二層目から1966年に発見されました。こちらの方が古いことは寺伝をふくむさまざまな論拠から証明されているのですが、日本の学者や学会はこれを頑として認めていません。

わが国ではこの発見の報に接したとき、最初のうちは新羅の僧が中国に行き、中国からお土産でもらってきたものを塔の中にしまいこんだのだろうとしました。それがこの塔が建立されたとされる705-751年ぐらいだったのではないか……。そこまではしぶしぶ認めたわけです。

しかし、この推測も否定されました。否定したのは皮肉なことに日本の通産省(現経済産業省)の下部機関です。

この経緯を説明しますと、まず韓国政府からこの紙の成分の研究依頼があったことにはじまりました。そこで高松の通産省紙業技術研究所で手漉き紙の研究をされている方たちが、ソウルの中央博物館に行って調査・研究されました。その調査を経て、紙の素材は韓国産のコウゾに間違いないということが通産省の技官から発表されました。

当時の日本の紙は、コウゾとガンピの混合材科を使っています。日本の紙は世界でも優秀な品質と評価されますが、その評価の元はガンピの混入です。ですから調査した紙は韓国固有の紙であるとして製紙業界では異論はなかったわけですが、東洋史、仏教史を研究されている方はこれに関しては沈黙を守っておられます。

あるいは、法隆寺百万塔には『続日本紀』などの信頼にたる文書記録があるのにたいして、慶州仏国寺釈迦塔には寺伝程度しか文書記録がないことを理由にあげて、その製造年代に疑念を呈しています。

仏国寺から発見されたこの経典は、ソウルの中央博物館に収蔵されています[この建物は取り壊されて現存しない]。

この博物館は少し問題のある建物です。というのは、ソウルの中心、李王朝の宮廷の真ん前に、当時の日本政府が朝鮮総督府としてこの巨大な建物を建てたわけです。戦後、韓国はこれを中央博物館として使っていましたが、現在は、取り壊され、建て替え中のようです。

わたしはソウルの書店にも営業に行きますが[現在はほとんど行かないが……]、時問が空きますと中央博物館によく行きました。

かつて親日家の友人に現地で聞いたはなしですが、そこではおもしろい話がありまして、建設当時、中央博物館の中央ホールの壁をぐるりと取り巻く彫刻絵柄をつくっているとき、日本の某大佐が、

「この花はどうも桜では無いようだ。何の花だ」

と訊ねたそうです。

「大佐殿は関東のご出身でいらっしやいますか」

「そうだ」

「関東では吉野桜しかないようですが、ここに描いたのは関西方面で咲く牡丹桜です」

という説明をしたそうです。

これは当時の韓国の人のひそかな抵抗だったようで、そこに刻まれたのは吉野桜でも牡丹桜でもなくて、まぎれもない韓国の国花、ムクゲでした。晩夏に薄紫の可愛い花をつけます。

《王仁博士の中国千字文》

そんな韓国の国花ムクゲが豪華に咲き誇る場所が関西にあります。場所は大阪府枚方市藤阪東町2丁目。JRの長尾駅からゆっくり歩いて15分ほどです。そこに王仁ワニ博士の伝承上の墓地があります。

「なにはづに さくやこの花 ふゆごもり いまははるべと さくやこのはな」(『古今和歌集』仮名序)

という有名な歌がありますが、これが王仁博士の作と伝えられています。

王仁(ワニ、生没年不詳)は、『古事記』と『日本書紀』の双方に記述されている人物で、百済から日本に渡来して、『千字文』と『論語』を伝えたとされるひとです。

王仁(ワニ、生没年不詳)は、『古事記』と『日本書紀』の双方に記述されている人物で、百済から日本に渡来して、『千字文』と『論語』を伝えたとされるひとです。

『日本書紀』では王仁ワニ、『古事記』では和邇吉師ワニキシと表記されています。

『古事記』には以下のように紹介されています。

又、科賜百濟國、若有賢人者、貢上。故受命以貢上人名、和邇吉師。即論語十卷・千字文一卷、并十一卷、付是人即貢進。

〔此和邇吉師者、文首等祖〕

読み下し:天皇はまた百済国に「もし賢人がいるのであれば、献上せよ」と仰せになった。それで、その命を受けて[百済が]献上した人の名は和邇吉師ワニキシという。『論語』十巻と『千字文』一巻、合わせて十一巻を、この人に附けて献上した。

〔この和邇吉師が、文首フミノオビトの始祖である〕

──『古事記』(中巻・応神天皇二十年己酉)

このように応神朝オウジンチョウ(5世紀前後に比定されている)に、皇子の教育係として派遣されてきたとされる人物が王仁さんです。彼は日本の史書には『論語十巻』と『千字文一巻』を持ってきたと書いてあります。しかし、この『千字文一巻』のくだりは疑わしいというのが歴史研究者、東洋史のかたの見解のようです。

そもそも『千字文』というのは四字を一句として二百五十句で構成された、文字の勉強のための教則本です。

日本の東洋史の方がなぜ信用できないとおっしゃるかというと、その当時、つまり5世紀前後とされる応神天皇の頃には、6世紀中葉、中国でできたとされる『千字文』はまだ成立していなかった。したがって、これは後世に書かれた古事記の作者の創作だろう、というのがほとんどの方の見解のようです。

『千字文』とは、中国南朝のひとつ梁(みやこは建業・南京 502-557)の 周興嗣 シュウコウシが、梁の武帝の命によって撰した韻文一巻です。四字一句、250句、重複のない一千字からなり、「天地玄黄 宇宙洪荒……謂語助者 焉哉乎也」におわります。

初学の教科書や習字手本として流布したものですが、周興嗣の作以前にもあった可能性が指摘されています。しかも中国の千字文というのは一つではなく、別種の千字文がございます。中国では最近も発見されておりますが、十種類ぐらいはあったのではないかという説が多くございます。

ともあれ、5-6世紀の事象であまり最古論争をしても収穫は少ないものです。これは歴史のロマンということでソッとしておきたいところです。

《隠元インゲン和尚のもうひとつのおみやげ》

つぎに江戸時代前期、鉄眼禅師テツゲンゼンジが17年もの歳月をかけて覆刻開版(原本どおりの複製版の作成。鉄眼は覆刻法・かぶせ彫りという方法によった)した重要文化財『鉄眼一切経テツゲンイッサイキョウ』についておはなしいたします。

鉄眼(テツゲン 諡号:宝蔵国師、1630-82)さんは、寛永7年、今でいう熊本でお生まれになり、13歳で出家、23歳で黄葉宗 オウバクシュウ の隠元禅師 インゲンゼンジ に帰依されたかたです。

現在は萬福寺マンプクジ境内に宝蔵院 ホウゾウイン という塔頭があり、その後背地に重要文化財『鉄眼一切経版木収蔵庫』と、墓地(開山塔)があります。

一切経 イッサイキョウ とは、別称大蔵経 ダイゾウキョウ ともいわれ、仏教聖典の総称とされています。経蔵、律蔵、論蔵の三蔵と、それらの注釈書を網羅した仏教の大全集です。

日本の遣隋使、遣唐使たちは、仏教経典を一生懸命に日本に運んでいらっしゃいますが、江戸時代になっても、仏教大全集というべき一切経は、高価な中国製の刊本を購入するしか無く、まだ日本製の物がなかったわけです。

.jpg)

京阪線に黄葉駅があります。駅の近くに黄葉山萬福寺があり、これが隠元(中国明代の福建省の僧侶。1592-1673)和尚創建の寺です。隠元和尚はインゲン豆だけでなく、スイカをもたらしましたし、喫茶のふうをひろめて普茶フチャ料理ももたらしました。

京阪線に黄葉駅があります。駅の近くに黄葉山萬福寺があり、これが隠元(中国明代の福建省の僧侶。1592-1673)和尚創建の寺です。隠元和尚はインゲン豆だけでなく、スイカをもたらしましたし、喫茶のふうをひろめて普茶フチャ料理ももたらしました。

隠元和尚はまた、福建版一切大蔵経(嘉興蔵カコウゾウ)を持ってきました。とても大量の経典です。それを日本の若い僧侶・鉄眼が複製版をつくりたいと願い出てゆるされました。

鉄眼は綴じられていたもとの経典を外して、それを裏返して桜材の板目木版の上に置いて、漆と膠で貼り付け、それをなぞって彫刻しました。これが覆刻法──かぶせ彫りという複製法です。

版木はおよそ六万枚で、今日でもほとんどが保存されていますし、印刷(摺印)も続いています。

これには楷書体、明朝体という二種類の字様(木版刊本上では書体を字様とする)が使われています。こんにちの日本でもとてもよく使われる書体ですが、こんにちの活字明朝体とはすこし異なっています。

これには楷書体、明朝体という二種類の字様(木版刊本上では書体を字様とする)が使われています。こんにちの日本でもとてもよく使われる書体ですが、こんにちの活字明朝体とはすこし異なっています。

近代明朝体、とりわけ金属活字の明朝体は、西洋価値観が外国占有地・租界の上海で浸透していて、当時の欧米活字の主流であった「モダンスタイル・ローマン」に倣って、水平線・垂直線で構成されるものとなり、『鉄眼一切経』にみる字様とはかなり異なります。

ですから中国の人は、金属活字明朝体を「印刷体・倣宋体」と呼び、大袈裟で、内容が空疎で、どうにもできが悪い書風だという風に見ているようです。

────────

日本人の文字と活字書体を見る眼は特異です。すなわち仏の慈悲を説く仏典と、神の愛を説く聖書が、まったくおなじ活字書体であっても違和感を抱かないようです。

あるいは行政や司法の担当者が使っている書体と、日常生活で使われる書体、クッキング・ブック、ガーデニング・ブック、自動車やコンピューターのマニュアルなどが同じ活字書体──ほとんどが明朝体でも頓着しないようです。

こういう活字書体にたいする認識度というのは世界的にあまり例がありません。先進国の中でこういう国は日本だけだといっても乱暴ではないようです。これは良いとか悪いというわけではありません。わたしは若干残念だとおもっているのですが、やはり好きな作家の文章は、好きな活字書体で読みたいな……、とおもうのです。

日本の文字活字の風景を変えるちから、それは行政のまち、官僚のまち、そして硬直してしまった東京では、もはや困難かもしれません。

関西圏のながい文字と活字の歴史をおはなししてきました。みじかい雌伏のときをへて、いまは大阪を中心とする関西圏が、もう一度文字と活字に活力を取りもどす起点になっていただきたいとおもう次第です。

※平成11年6月12日のご講話より

《錯綜する中国の活字製造と活版印刷関連情報》

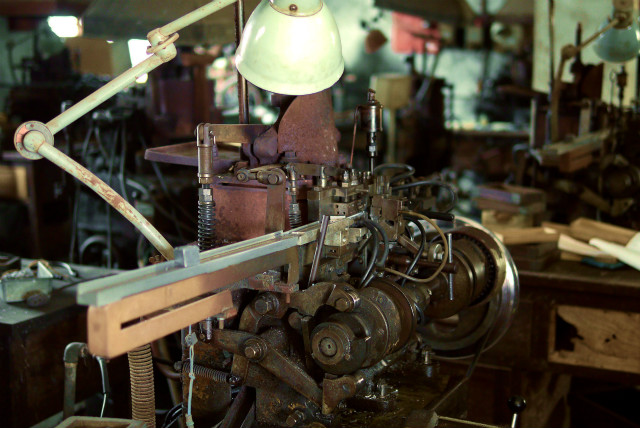

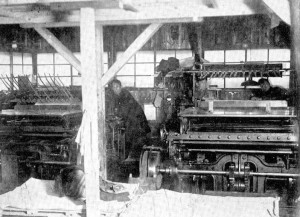

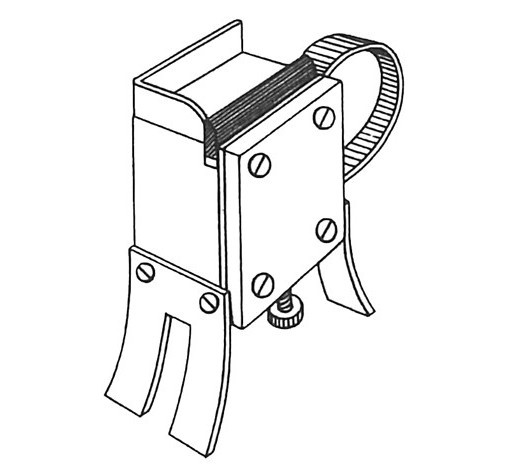

《錯綜する中国の活字製造と活版印刷関連情報》 ![14_dscf5048[1]](http://www.robundo.com/robundo/column/wp-content/uploads/2014/05/14_dscf50481.jpg)

![1_1[1]](http://www.robundo.com/robundo/column/wp-content/uploads/2014/05/1_11.jpg)

![6_work02[1]](http://www.robundo.com/robundo/column/wp-content/uploads/2014/05/6_work021.jpg)

![7_privarte10_v2[1]](http://www.robundo.com/robundo/column/wp-content/uploads/2014/05/7_privarte10_v21.jpg)

![9_work03[1]](http://www.robundo.com/robundo/column/wp-content/uploads/2014/05/9_work031.jpg)

![8_privarte112[1]](http://www.robundo.com/robundo/column/wp-content/uploads/2014/05/8_privarte1121.jpg)

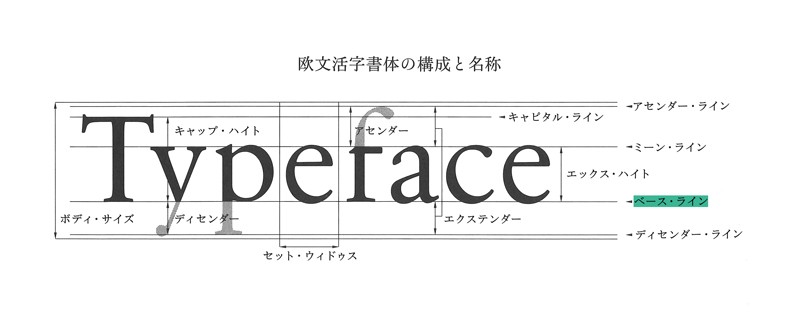

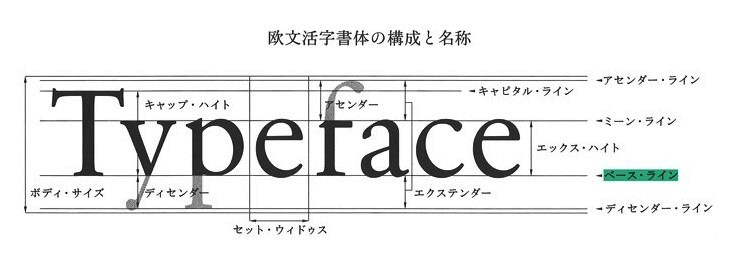

現在の電子活字、とりわけその主流を占めるアドビ社の「ポストスクリプト・フォント・フォーマット」においては、ベース・ラインの設定は、全角 em を1,000としたとき、120/1000の位置に設定されている。欧文活字設計、欧文組版設計において、もっとも重視される基準線がベース・ラインであることは、昔も今もなんら変化がない。

現在の電子活字、とりわけその主流を占めるアドビ社の「ポストスクリプト・フォント・フォーマット」においては、ベース・ラインの設定は、全角 em を1,000としたとき、120/1000の位置に設定されている。欧文活字設計、欧文組版設計において、もっとも重視される基準線がベース・ラインであることは、昔も今もなんら変化がない。

.jpg)

2.jpg)