❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

朗文堂-好日録

ここでは肩の力を抜いて、日日の

よしなしごとを綴りたてまつらん

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

《 海の日の休日を利用して、ふたたび 杭州 ・ 紹興への旅 》

フトおもいたって、昨年9月に訪れた杭州 ( Hangzhou ) と、紹興 ( Shaoxing ) にいきたくなった。

このまちは宋版図書の主要な製造地であり、その 「 復活 ・ 再生 」 のまちで、宋朝体と呼ばれる字様 ・ 活字書体を産んだまちのひとつでもある。

便利な時代になった。 杭州と紹興の中間地点までは ANA の直行便がフライトしている。

同行者はノー学部。 ノー学部は、なにやら中国史研究に遠大な構想 ( 夢想? ) をいだいているらしい……。 そのせいか最近は、書芸と中国史の学習にことのほか熱心にとり組んでいるのだ。

どうやらノー学部の研究テーマの主要項目に 「 美食 」 があるらしい。 旨いレストラン ( 中国のばあい、ほとんどすべてが 「 中国料理店 」 だが、都市ごとに味わいがことなり、どれもがおいしい ) や、スィーツ専門店を探すのに夢中になったりする。 また旅のスケジュールを、ともかく、めいっぱい、隙間無くうめる癖がある。これは勘弁だ。

やつがれは、そのまち、その場の空気を吸っているだけでいいという、呑気な性癖である。

したがってノー学部による分秒刻みのスケジュールに、真底辟易し、あえぎながら坂道をのぼり、歩き、走りまわることになる。これだけは本当に勘弁してほしい(怒)。

────────

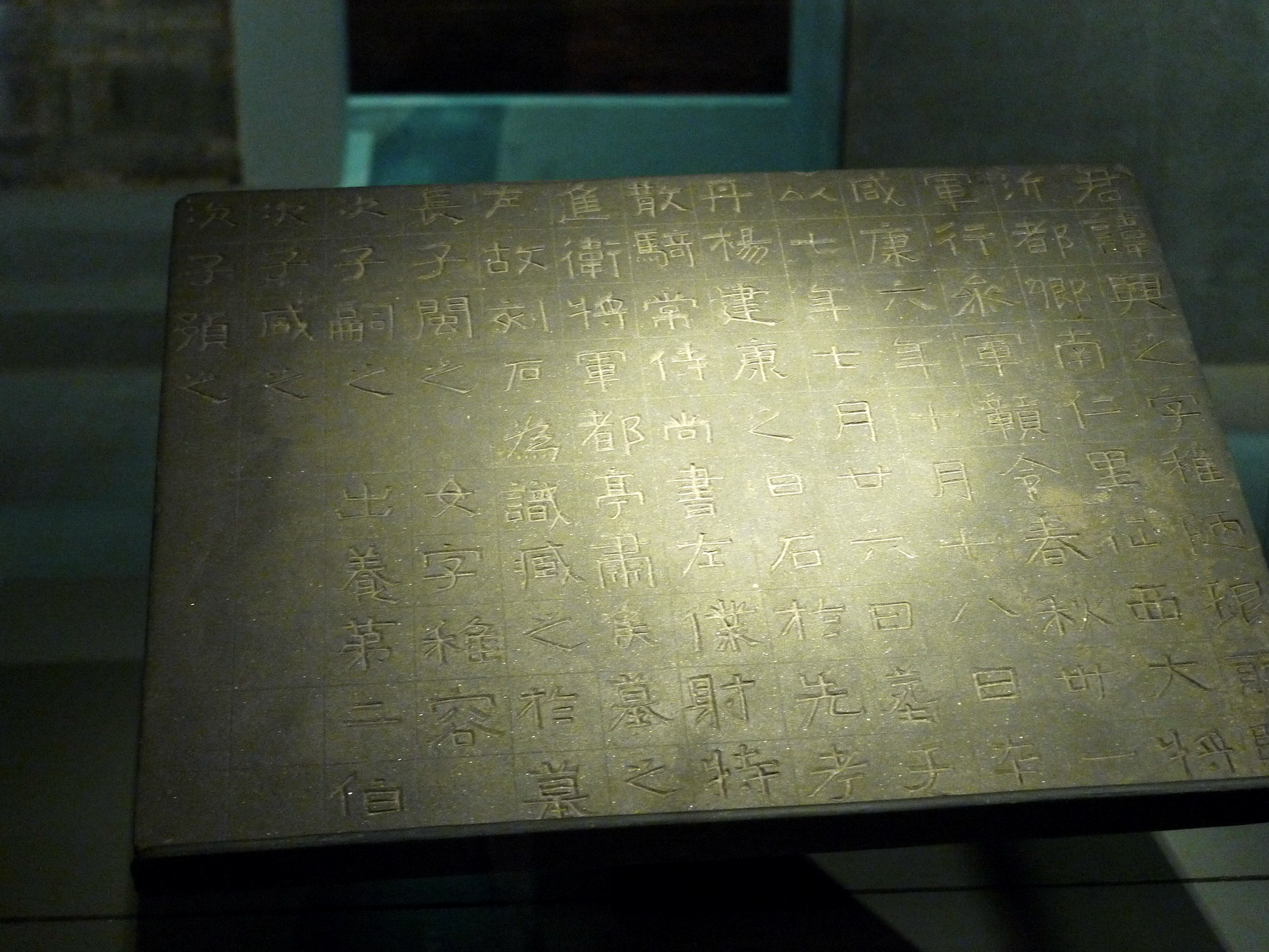

上掲の彫刻写真は、2009年秋に再開発がなった 「 南宋御街 ギョガイ 」 でたまたまみかけたもの。 しかしこの彫刻は、書芸と詩作と 「 美食 」 にある程度造詣がないと、ほとんど意味をなさない。

やつがれは 「 美食 」 にはまったく関心が無いが、この前夜、前掲 「 書芸 ・ 詩作 ・ 美食 」 三単位初級編を、ホテルのすぐ近くの大衆レストラン ( もちろん中国料理店 ) で学習した ( つまり食した ) ばかりだったので、おもわず笑い転げてしまった。

東坡肉の実際。やつがれの食したのはもっと庶民的かつ素朴なものだった。

東坡肉の実際。やつがれの食したのはもっと庶民的かつ素朴なものだった。

杭州では、ひと皿10元 ≒ 125円。 新宿の杭州料理店では 1,200 円だった。

例によって撮影失敗につき、 中国版Websiteより紹介。

このあたりは王城域とされ、杭州が南宋のみやこ ・ 臨安とよばれていたころは、王宮の内宮をでると 「 大廟 ダイビョウ 」 があった。 これに隣接して 「 察院前巷 サツインゼンコウ 」 とされる、おおきな宮殿と広場があった。

「 大廟 」 では、元旦 ・ 白馬 アオウマ ・ 踏歌 トウカ ・ 端午 ・ 相撲 スマイ ・ 重陽 チョウヨウ ・ 豊明 ホウメイ などの祝祭をおこなう 「 節日 セチニチ 」 に、皇帝が文武の百官をここの宮殿と おお広場で謁見した。

「 大廟 」 の左右には 丞相府 ( ジョウショウフ 首相官邸に相当 ) があり、ここから鼓楼へかけてのまっすぐな道が王宮中央通りとされて 「 御街 ギョガイ 」 と呼ばれていた。

ところが南宋末期、衛宗 祥興元年(1279)、臨安は蒙古族元軍の襲来をうけて、王宮はもちろん、大廟や丞相府や察院前巷も焼け落ちて、ながらく地下に埋もれていた。

ようやく近年発掘調査がおこなわれ、また再開発されて公開されるようになった。

いまこの周辺は観光地として拓けつつあるが、たれもがガイド ・ ブックに紹介された杭州にはたくさんある 「 名所 ・ 旧蹟 」 をみるのにせいいっぱいで、ガイド ・ ブックにも掲載が無く、ガイドも案内しない、こうした 「 現代彫刻 」 には、たれも足をとめない。

やつがれはこのあたりを、ほぼ2日間うろついていた。 人通りはそれなりに多いとおもっていたが、あらためて写真をみると閑散としたものでおどろいた。 そのためもあるのか、わが国にたくさんあるブログ版 「 中国旅行記 」 のたぐいの写真でも紹介されたことはないようである。

やつがれ、しばらく彫刻に足をとめ、涼風をもとめて石のベンチに腰をおろしていた。 そこに地元の家族連れがとおりかかり、ひとりの少女がここで立ち止まって、小首をかしげたりしながら熱心に彫刻をみていた。

ふつう女性がこうして腰に手をやってこちらを見据えると、危険信号である。

ふつう女性がこうして腰に手をやってこちらを見据えると、危険信号である。

やつがれのとぼしい経験では、次のフェーズは 当然のように、怒りにまかせて手近の皿やコップがとんでくるものだ。

ところが少女は興味深そうに彫刻をみ、そして先にあるいていった母親のあとをいっさんに追っていった。 皿もコップも飛んでこなかった。 この敏捷で利発そうな少女は、将来、詩人か造形家か、はたまた政治家か料理人にでもなるのだろう。

彫刻左のおおきな像は、蘇 軾 ソ-ショク ( 号 ・ 東坡居士、唐宋八家のひとり。 蘇東坡 ソ-トウバ としても知られる。 官僚 ・ 詩人 ・ 文章家 ・ 書芸家 1036-1101 ) である。

下にあげた 『 食猪肉 』 の詩は蘇軾のもの。 ここでの猪は豚のことである。

すなわちこのまちの名物食品、豚の煮物 「 東坡肉 トン-ボー-ロウ 」 の考案者・蘇軾を、諧謔精神たっぷりに、おおきな彫刻をもって伝えたものである。

【 東坡肉 : 中国版画像 】

もしこの杭州のまちにいかれたら、ぜひとも 「 東坡肉 トン-ボー-ロウ 」 を食されることをお勧めしたい。

長崎卓袱 シッポク 料理の一部や、鹿児島の郷土料理に、豚肉と大根を煮込んだ類似のものがあるが、蘇東坡考案の杭州 「 東坡肉 」 は、豚の脂がくどくなくて、美味である! ノー学部なぞ、画像のような 「 東坡肉 」 の大皿を、ふつかの間になんと 3 皿も食していたほどのものである。

黄州好猪肉

價賤等糞土

富者不肯喫

貧者不解煮

慢著火少著水

火候足時他自美

毎日起来打一碗

飽得自家君莫管

── 蘇 軾 『 食 猪 肉 』

いずれにしても、近代造形と、歴史的言語性を考えさせられる 「 現代彫刻 」 ではあった。

《 北宋のみやこ 開封における出版事業の隆盛と消滅 》

中国における木版印刷術の創始には諸説あるが、おそらく唐王朝中期、7-8世紀には、枚葉の木版印刷から、木版刊本といわれる、素朴ながらも書物 ( 図書 ) の状態にまで印刷複製術は発展していたとみられる。

つづく五代といわれる混乱期にも、後梁、後晋、後漢、後周などの、現在の開封 ( カイホウ、 Kaifeng ) にみやこをおいた王朝を中心に技術が温存され、10世紀 ・ 北宋 ( 趙氏、9代、960-1127 ) の時代に、宋版図書といわれる中国の古典書物としておおきく開花した。

────────

北宋のみやこは五代の諸国と同様に、中国河南省中部、黄河の南方平野にある開封(カイホウ、 Kaifeng)であった。いまもなお開封は雄偉な城壁をめぐらす、おおきな城市(まち)である。

この城市がひらけたのは紀元前からとふるく、戦国七雄のひとつ 魏 ( 晋の六卿のひとり 魏斯が建朝。 前403-前225 ) が、安邑からこの地にみやこを移して 「 大梁 タイリョウ 」 と呼んだ。 魏は山西の南部から陝西の東部および河南の北部を占めたが、のちに勢いをました 秦によってほろぼされた。

やがて唐王朝の滅亡後、10世紀の初頭、五代 ・ 後梁のみやこ 「 東都 」 となり、つづいて後晋 ・ 後漢 ・ 後周もここにみやこをおいて 「 東京 」 と称した。

すなわち 「 分裂時代 」 とされる五代十国時代ではあるが、五代にわたる漢民族王朝のうち、洛陽にみやこをおいた 「 後唐 923-936 」 以外の四国は、開封 ( 東都 ・ 東京 ・ 汴 ) をみやことしたのである。

また十国とされたちいさな王朝でも、蜀の国 ( 現在の四川省 ) に建朝された 「 後蜀 934-965 」 では、965年ころには、あきらかに、

また十国とされたちいさな王朝でも、蜀の国 ( 現在の四川省 ) に建朝された 「 後蜀 934-965 」 では、965年ころには、あきらかに、

「 蜀地の文化の新 展開と、経書の印刷がおこなわれていた 」 ( 『 標準世界史年表 』 亀井高孝ほか、吉川弘文館、1993年4月1日 ) のである。

「 木版印刷の創始は宋代 」 からという説からは、そろそろ卒業したいものである。

そして宋代になってからも、この蜀の地で製造される大判の刊本は 「 蜀大字本 」 とされて、評価がきわめてたかかった。 そのひとつ 『 周礼 シュライ 』 がわが国の 静嘉堂文庫 ( 東京都世田ヶ谷区 ) に伝わり、重要文化財になっている。

それを参考資料として製作されたデジタル ・ タイプが 「 四川宋朝体 龍爪 」 ( 製作 ・ 欣喜堂、販売 ・ 朗文堂 ) である。これがして、やつがれが北宋 ・ 南宋の両方の宋王朝と、宋朝体に膠泥するゆえんのひとつでもある。

60年ほどつづいた五代にかわり、ふたたび統一王朝 ・ 宋を建朝したのは、後周の将軍であった 趙 匡胤 ( チョウ-キョウイン、太祖、在位 960-976 ) である。宋は五代の王朝のみやこを継承して、その名を 「 汴 ベン、東京開封府 トウケイ-カイホウフ 」 とした。

宋は軍閥の蟠踞をふせぐために、重文軽武 ( 文官優位の治世、シビリア ン・ コントロール ) につとめ、文治主義による官僚政治を樹立したが、外には 契丹 キッタン 族の遼、チベット系タングート族の 西夏 セイカ の侵略に悩まされ、内には財政の窮迫に苦しんでいた。

1127年、中国東北部にあって急激に勢力をました満州族の金 ( 女真族 完顔部 ジョシンゾク-カンガンブ、阿骨打 アグダの建てた国 ) が、会寧府 ( 吉林省阿城県 )、燕京 ( エンケイ、北京 ) を占拠して、遼、内モンゴルにつづいて 「 汴 ベン、東京開封府 」 を占拠して、宋 ( 北宋 ) を滅ぼした。

この北宋の滅亡に際しては 「 靖康 セイコウ の変 」 とされる悲劇が伝えられる。

北宋の風流皇帝と呼ばれた 徽宗 キソウ ( 趙 佶 チョウ-キツ、在位1100-25 ) の書。

北宋の風流皇帝と呼ばれた 徽宗 キソウ ( 趙 佶 チョウ-キツ、在位1100-25 ) の書。

上から、「 穠芳詩巻 」 「 牡丹詩帖 」 「 楷書千字文 」。 徽宗帝 趙佶は書画にすぐれ、みずからの書風を 「 痩金体 」 と名づけた。

趙佶は初唐の書家 ・ 薛曜 ( セツ-ヨウ 生没年不詳 ) から学ぶところがあったとされる。 影印資料ではたしかに両者に類似性もみられるが つまびらかにしない。

「 楷書千字文 」 はいまは上海博物館の所蔵で、ここで真筆をみて、CDR版を含む、できのよい複製版を購入することができる。 『 宗徽宗書法全集 』 ( 王平川、北京 ・ 朝華出版社、2002年1月 )

北宋の靖康2年(1127)、金軍が前年の攻城戦と和睦に続いて、再度南下して大規模な侵攻をおこなって、ついにみやこの 「 汴 ・ 東京開封府 」 を陥れた。これが 「 靖康の変 」 とされる事件である。 ここに宋 ( 北宋 ) は 9 代をもって滅亡した。

その際、風流皇帝と呼ばれた先帝の上皇 ・ 徽宗 キソウ ( 趙 佶 チョウ-キツ、在位1100-25 )、皇帝 ・ 欽宗 ( 趙 桓、在位 1125-27 ) をはじめ、廷臣 3,000 余人を虜囚として 北辺の僻地につれさって、主要な虜囚は極寒の地、五国城 ( 現黒竜江省 ) に幽閉した。

風流皇帝ともされ、芸術に惑溺した徽宗の在位は25年におよんだが、為政者としての評価はきわめてひくい。そのため汴の陥落直前に 趙桓 ( 欽宗 ) に帝位を譲って上皇となったが、「 靖康の変 」 に際しては上皇 ・ 皇帝ともに金国の虜囚となって、北辺の地で没した。 遺骸は満州族の風習にしたがって火葬に付されたのち、遺骨が南宋に送還された。

そのために趙佶は追尊されて徽宗帝とされ、その陵墓 「 永祐陵 」 は、旧南宋領内のみやこ ・ 臨安のちかく、紹興城市の東南18キロほどのところにあるという(未見)。

《 版木ともども消滅した北宋刊本 》

[ 本項は 『 大観 宋版図書特展 』 台北 ・ 故宮博物院、2007年12月を主要資料とした ]

北宋のみやこ、開封でさかんだった刊刻事業 ( 出版 ) であるが、この時代 ( 10-12世紀 ) の木版刊本の書物 「 北宋刊本 ・ 北宋図書 」 は、ほとんど中国や台湾には現存しない。

たとえ刊記がなくても、字様 ( 木版刊本のうえにあらわれた字の形姿 ) や装本状態からみて、北宋時代のものと推定されるものをかぞえても 十指におよばず、ほんのわずかしかない。

その点においては、15世紀欧州の初期活字版印刷物 「 インキュナブラ 」 の稀覯性などとはとても比較の対象とならない。

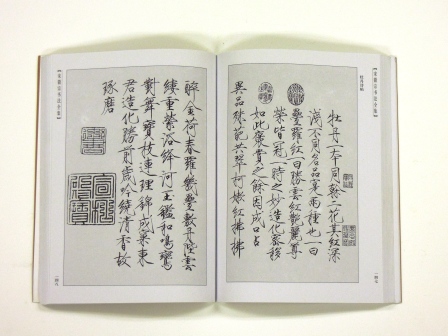

図書や法帖の製作は、国子監だけでなく宮殿内でもおこなわれていた。

宋王朝第 2 代皇帝 ・ 太宗 ( 976-997 ) が、淳化3年 ( 992 ) に 宮廷の宝物藏 ( 内府 ) 所蔵の歴代のすぐれた墨跡を、翰林侍書 カンリン-ジショ であった王著 ( オウチョ ?―990 ) に命じて、編輯、摹勒 ( モロク 摸倣によって木石に彫刻 ) させ、拓本とした集法帖10巻がある。

名づけて 『 淳化閣帖 ジュンカ-カクジョウ 』 である。

『 淳化閣帖 』 は、完成後にこれを所蔵した場所にちなんで 『 秘閣帖 』、『 閣帖 』 とも称した。

同書は左右の近衛府に登進する大臣たちに賜った 「 勅賜の賜本 」 であった。 当然原拓本の数量は少なく、現代においては原刻 ・ 原拓本による全巻揃いの完本はみられないが、以下の 「 夾雪本 」 ( 東京 ・ 書道博物館 ) と、「 最善本 」 ( 上海 ・ 上海博物館 ) がわずかな残巻として日中に伝承されている。

【 参考資料 : タイポグラフィ あのねのね 001*淳化閣帖 】

【 参考図版 : 無為庵乃書窓 淳化閣帖 】

ところが1127年の靖康の変で、金が東京開封府を陥れたさい、金軍は上皇 ・ 徽宗帝、皇帝 ・ 欽宗はもとより、金銀財宝や人材だけでなく、宮殿の宝物蔵 「 内府 」 や、国子監などにおかれていた、すぐれた漢民族の文化資産も接収した。 この国はのちに女真文字 ( 満州文字 ) をつくるが、おそらくはそのための文化基盤も欲しかったのであろう。

つまり金軍は、『 淳化閣帖 』 などの法帖や、北宋版本はもとより、その複製原版としての、版石 ・ 版木のほとんどすべて、そしてその工匠の一部までも、根こそぎ、燕京、会寧府など、満州族の北のみやこにもちさり、つれさったものとみられている。

したがって、このとき失われたとされる 『 淳化閣帖 』 の複製原版が、石刻だったのか、梓 アズサや 棗 ナツメ材などへの木刻だったのかは、さまざまな議論はあるものの判明しない。

こうして、印刷術をおおきく開花させた宋 ( 北宋 ) の版本のほとんどは 「 汴、東京開封府 」 から消え去った。 わずかにのこった北宋刊本も、後継王朝の南宋で 「 覆刻術のために費消 」され、さらにその後も相次いだ戦禍と、中国歴代王朝、なかんずく清朝における 「 文字獄 」 によってほとんどが失われた。

そしてわずかに十指にあまる程度とはいえ、なぜか、とおい日本に 「 北宋刊本 」 がのこったのである。

すなわち、わが国では 「 文字獄 」 はおこなわれなかったし、その勢いはおよばなかった。

「 文字獄 」 に 花筏 新・文字百景*003 へのリンクを貼ったが、あまりに長文のなかで触れたことなので、以下に該当部を青色表示で引用提示した。

また 「 文字獄 」 が中国歴代王朝、なかんずく清王朝初期の皇帝によって、いかに苛烈におこなわれ、どれだけ貴重な図書が失われていったのか、このテーマに関心のあるかたは 【 中国版 文字獄 】 をご覧いただきたい。驚愕されるデーターである。

東漢のひと許慎著 『 説文解字 』 は西暦100年ころの完成とみられるが、中国 「 字学界 」 ではいまだに評価がたかく、必須の字学資料とされ、さまざまな編輯がこらされて、各社から刊行されている。

上写真) 『 説文解字 』 ( 清代の木版刊本からオフセット平版印刷、古装本仕上げ、4巻、合肥市 ・ 黄山書社、2010年8月 )。

下写真) 右下 『 黄侃手批説文解字 』 ( 木版印刷物に批評をしるし、それを版下としてオフセット平版印刷、北京 ・ 中華書局出版、2006年5月 )

左下 『 文白対照 説文解字 』 ( 部首別画引きが可能、北京 ・ 九州出版社 )

【参考資料:新・文字百景*001 爿ショウ と 片ヘン,かた その《字》の形成過程をみる】

撮影のために、手もとの 『 康煕字典 』 をだしておどろいたが、写真のほかに、台北 ・ 商務印書館版、台北 ・ 大同書院版の 『 康煕字典 』 もあり、やつがれが 『 康煕字典 』 にこだわっていただけかともおもわされた。

右 『 康煕字典 』 ( 明治初期? 日本での木版印刷、19巻、版元名 ・ 刊記無し )}

左 『 康煕字典 』 ( 上海古籍出版社、1996年1月第1版、2011年1月第1版14次印刷 )

《わが国にファンの多い『康煕字典』をみる》

どういうわけか、わが国においては「漢字字書」として『康煕字典』(清朝康熙55、1716)の「ファン」があまりにも多い。たしかに『康熙字典』は比較的近世の、木版印刷による刊本であり、その字様は楷書の工芸字様ともいうべき明朝体(中国では宋体)である。

明朝体は中国・台湾では、職業人は「宋体」とするが、ふつうの生活人は「印刷体」とすることが多い。すなわちわが国の「明朝体の風景」とは異なり、あまり重くみているわけではなく、生活人は、

「そこに、印刷のために、あたりまえに存在している、実用の字」

とすることが多い。

また『康煕字典』は音韻配列ではなく、部種別画数順配列であることも、「文と字 ≒ 漢字」への親近性においておとるわが国の関係者には、好都合な「字書」だったかもしれない。

しかしながら『康煕字典』の、肝心の帝の名前である「こうき」が、表紙・扉ページなど、いわゆる装幀とされる部分だけでも、「康熙・康煕・康熈」など、三例の使用例があって、「字書」としてはまことに頼りない。

そのためにわが国の文字コードでは、ほとんどこの用例のために、「康熙 シフトJIS EAA4」「康煕 シフトJIS E086」「康熈 シフトJIS E087」の、みっつものキャラクターを用意しているほどである。

これをもってしても、いまだにわが国の一部で「康煕字典体」などと崇め奉っているむきがあるのはいかがであろう。

また中国では古来、字に関して記述した書物は「字書」であり、「字典」というおもい名称をあたえたことはなかった。「典」は「典型」に通じ、書物としては、儒教・道教・仏教などの経典などの書物にはもちいられてきたが、ともかくおもい字義、字の意味をもった「字」が「典」であった。

したがって清王朝第四代皇帝・康煕帝が、勅命によって、「字書」にかえて「字典」としたことに、ときの中国の知識層は震撼し、ある意味では支配民族の増長、ないしは知識・教養不足のなせることとしてとらえた。

またその治世が62年とながかった清朝4代康煕帝(玄燁 1654-1722,在位1661-1722)は、紫金城内武英殿を摺印場(印刷所)として、いわゆる武英殿版ブエイデン-バン、ないしは殿版デンパンとされる、多くの書物をのこした。

そのかたわら、すでに3代成祖・順治帝(福臨 1643-61)からはじまっていた「文字獄」をしばしば発令して書物の弾圧に乗り出していた。「文字獄」では、すこしでも漢民族の優位を説いたり、夷族(非漢民族)をそしった書物は、徹底的に没収・焼却し、その著者と刊行者はもとより、縁族までも重罪としたひとでもあった。

この清王朝前・中期にしばしば発令された「文字獄 モジゴク」は、巷間しばしばかたられる 秦の始皇帝による「焚書坑儒」(前213)より、その規模と頻度といい、全土におよぶ徹底ぶりといい、到底比較にならないほど激甚をきわめたものであった。

そこにはまた「文と字」を産み育ててきたという自負心を内蔵している漢民族と、ときの支配民族としての満州族(女真族)との、微妙な民族感情の軋轢がみられたことを知らねばならない。

《 北宋刊本を 「 覆刻 」 という技法で復活させた、南宋臨安の刊刻事業 》

みやこ東京開封府をおわれた宋の残存勢力は、徽宗帝の第 9 子とされる皇族のひとり、趙 構 ( のちの南宋の高宗、在位1127-62 ) を擁して江南をさすらい、ようやく要害の地 ・ 臨安 ( 現 杭州 ) にみやこをさだめた。

杭州 ( Hangzhou ) は、ふるくは銭塘 ・ 臨安などと呼ばれたこともあったが、いまは中国浙江省の省都で、人口670万余のおおきなまちである。

杭州湾および銭塘江セントウコウを控え、まちの中央西部の 「 西湖 」 にのぞむ景勝地としても、ふるくから栄えたまちである。

わが国では 「 コウシュウ 」 あるいは広東省の副省級市の 「 広州 」 との混同をさけ、湯桶 ユトウ読みで 「 くいしゅう 」 ともされるが 「 ハンゾウ 」 と呼んだほうがなにかと都合が良い。

またふるくからの印刷術発祥地のひとつ 「 浙江刊本 」 の製造地にかぞえられ、北宋時代の大著 『資治通鑑 シジツガン』は、汴 ( 東京開封府 ) ではなく、このまちで刊行 ( 刻刊 ) されたものとされる。

河水(黄河)ぞいの東京開封府が陥ちたあと、南宋のみやこは長江(揚子江)の南、江南の臨安となった。開封をおとした金と南宋の国境線は、屈辱的な交渉をへて、淮河 ワイガによって南北にわかたれた。

それでもあたらしいみやこ、臨安における出版事業の「復活」は、浙江地方という、ふるくから文物がゆたかで、文化度もたかく、製紙や刊刻事業の基盤があったこの地方には好適な産業であった。

臨安や紹興では、多くの工匠が、北宋時代9代のあいだに刊行された書物を収集し、それをばらして原本としてあたらしい版木にはり、それを版下として上から「覆刻 ≒ かぶせぼり」にするという技術をもちいて刊刻事業を再開した。

このおもには覆刻による刊刻は製造効率がよく、編輯・校閲の手間なども大幅に軽減されたため、初代高宗、2代孝宗(趙 伯琮ハクソウ、1162-89)のわずか2代のあいだに、科挙の教科書、参考書などにもちいる主要な書物の刊行をほぼおえている。

この異常ともいえるほどはやかった「覆刻 ≒ かぶせぼり」方式による「官刊本」の復活・再生の刊刻事業がほぼおわると、民間の出版社ともいえる書房が次次と臨安城市に登場して、彫刻工、摺印工、製本工を中心に、すぐれた技芸者の奪いあいがはじまり、技術が一段と向上していった。

こうした民間出版社のほかに、国子監のちかくにあった仏教寺院・道教寺院などでも、失われた経典の刊行が盛んになった。

やつがれは、こうしたほとんどが失われた書物ではあるが、それをつくった書房や寺院の旧在地を調べたい、そしてできれば北宋・南宋時代の刊本を入手したいというのが長年の夢であった。

それでもかつての中国では、外国人が自由に動きまわることができなかったし、昨年は南宋時代の臨安の詳細図が入手できずに成果をみなかった。

今回ようやく現地の友人の協力をえて、杭州図書館で地図資料を入手して、南宋時代の王城域、城門、書房(民間出版社)、寺院などの旧在地を、古地図と照合しながらほぼ確定することができた。

ただし、いわゆる「宋版図書」を入手することは、まずもって刊本そのものがほとんど存在し無いという現状であり、いち個人のちからではとうてい不可能だということを改めて確認させられた旅ともなった。

その報告は、すこし整理の時間をいただきたい。

さりながら、こうした杭州での刊刻事業の動向は、意外に敏速にわが国へも伝わっていたとみられた。当時は公式・非公式を問わずに日宋間での貿易がさかんで、輸入品の主要項目に図書もあげられているほどのものであった。

また、臨済宗・栄西禅師や、曹洞宗・道元禅師ら、平安時代末期から鎌倉時代にわが国に禅宗をもたらした高僧も、この浙江地方の寧波ニンボ、ねいは・紹興・臨安などの各城市に修行にでかけていた時代であった。

したがって、しばらくのちの、わが国の京都五山版、鎌倉五山版など、わが国の刊本事業への影響もあったかもしれないとおもうとたのしいのだ。

杭州観光というと、これまでは風光明媚な西湖を中心とした観光と、文人・詩人の旧蹟をたずねるのが中心であったが、いずれ古都・臨安、杭州の本当の魅力は、おおきく南宋王朝文化の探求へとかたむく様相がみられる。写真は西湖白堤に咲く蓮の花。

白堤は中唐時代に杭州刺史(州の司政官)として赴任した白居易(官僚、詩人 772-846 )が築堤したとされる。

そのたもとには、イタリア、ヴェネツィアの商人、マルコ・ポーロ(1254-1324)の銅製の立像がある。マルコ・ポーロが臨安(杭州)を訪れたのは元軍による破壊と修復のあとであったが、帰国後に『東方見聞録』を口述して、このまちの美しさを絶賛して、欧州人の東洋感におおきな影響をあたえた。

また蘇軾(蘇東坡)が西湖の浚渫をおこない、その土砂をもって築造したとされる、白堤よりよほど大規模な「蘇堤」もあり、休日などは人混みで歩くのも困難なほどの多くの観光客を集めている。

東京開封府を追われて、江南の要害地として臨安をみやこに選んだ南宋は、1127年高宗・趙 構にはじまり、孝宗・光宗・寧宗・理宗・度宗・恭宗・端宗とつづいた。

9代目皇帝は1278-79年に在位した衛宗であるが、1279年、これも北漠の地からおこった蒙古族の元(世祖、フビライ、1279-94)によって臨安は襲撃された。元軍の猛攻によって臨安城市は徹底的に破壊された。

騎馬民族の元軍は、満州族の金軍よりよほど破壊力がつよく、金と南宋のあいだの暗黙の国境線ともいえた淮河ワイガを一気にこえ、さらに長江(揚子江)をこえて臨安に襲いかかった。そして城内のすべての宮殿を焼き、多くの民衆をもまきぞえにして殺戮のかぎりを尽くしたとされる。

蒙古族元軍の猛攻により、衛宗はその生没年も確実には歴史にのこらないまま、1279年9代で南宋王朝は崩壊をみた。

その戦禍のなかに、せっかく覆刻・新刻した南宋刊本と、その版木は、またまたほとんどが失われたのである。

元はその後、このまちの修復につとめ、城壁などは南宋時代よりも頑健なものとした。つづく明王朝も、杭州の運河や町並みの整備に努力した。

────

南宋のみやこ・臨安の王城域は、長らく発掘と再開発事業が進行していたが、杭州・中山路、南宋御街の再開発が2009年9月30日に完成して一般公開された。

前述のように「御街ギョガイ」とは、かつては皇帝専用の道で、800数十年以前の、南宋のみやこを東西につらぬく主軸のうえに御街は復活をみた。

もともとの御街は、地下10メートルほどのところに埋もれているが、近年発掘されて「南宋遺址陳列館」でその遺構の一部をみることができる。

左)杭州ではいちばんの古書店と友人に紹介された「杭州沈記古旧書店」沈店主と。

北宋・南宋時代の刊本は、複製版でも扱ったことはないと筆談したが、やつがれは

店内で一冊南宋刊本複製版を発見した。あまりに粘ったので沈店主には嫌われたが。

右)臨時ドライバーの王さんと喫煙のひととき。会話はすべて筆談だが、ふしぎに意思

疎通にはこまらない。杭州でも喫煙者にはなにかときびしいゾ。

《紹興 ── 古代王朝 夏カのまち、そして王羲之と魯迅のこと》

「紹興酒ショウコウ-シュ」のことを、このまち紹興では「黄酒オウ-シュ」という。

そもそも「杭州空港」とはいうが、ほぼ杭州と紹興のまちの中間点にある。いまの紹興は人口550万ほどの大都市である。

今回の3泊4日のみじかい旅も、紹興からはじまった。

【昨年秋の旅行記:朗文堂-好日録 011 吃驚仰天 中国西遊游記Ⅰ】

ノー学部が昨秋にはじめて中国を訪れ、まち歩きをはじめたのも紹興で、空港からいきなり紹興の城市(まち)にはいり、五代十国のひとつ・越の宮殿跡(越王台)ちかくの、ちさな民家の立ちならぶ細い路地に降り立った。そこでタクシーを降り、はじめて「ニーハオ・トイレ」も経験した。

そのせいか、なにかと紹興が気がかりのようで、ここにいたくこだわる。

中国三皇五帝の神話時代につづき、先史時代に、ここ紹興の会稽山カイケイザンあたりに、禹王ウオウが夏カ王朝を建て、夏は17代(禹―启―太康―仲康―相―少康―杼―槐-芒―泄―不降―扃―廑―孔甲―皋―発―癸―桀)430年にわたってつづいたとされる。

そのために初期有史時代(すなわち 文 と 字 が誕生していて、記録がある)の、夏・商(殷)・周とをあわせて三代とも呼ぶ。

「字 ≒ 文字」がなかったために、記録はすくない夏王朝であるが、現代中国の歴史学者は、三皇五帝の神話時代のあつかいとはことなり、さまざまな「文 ≒≒ 紋、一定の社会集団が共有した意味性をもった記号。徴号トモ」の存在をみとめ、その解読にあたり、またさまざまな発掘の成果により、夏王朝の存在をほぼ史実としてみとめているようである。

《東晋のひと王羲之と、その従兄弟王興之の墓誌》

ここではなしがすこしずれるが、この江南の地から誕生した書風「碑石体」に触れたい。

どうやら現代の文字組版に関わるかたのうち、想像以上に多くの皆さんが、力感のある、やさしい、ヒューマン・サンセリフの登場をお待ちになっていたようである。

これまでもしばしば、十分なインパクトがありながら、視覚にやさしいゴシック体、それもいわゆるディスプレー・タイプでなく、文字の伝統を継承しながらも、使途のひろいサンセリフ――すなわち、わが国の電子活字書体にも「ヒューマン・サンセリフ」が欲しいとの要望が寄せられていた。

確かにわが国のサンセリフ ≒ ゴシック体のほとんどは、もはや自然界に存在しないまでに鋭角的で、水平線・垂直線ばかりが強調されて、鋭利な画線が視覚につよい刺激をあたえている。

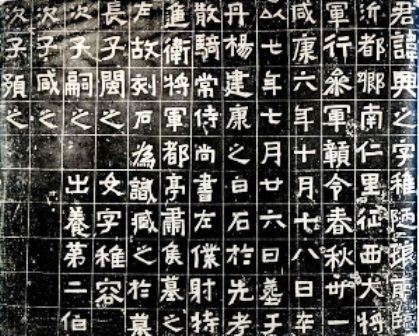

2012年4月、欣喜堂と朗文堂が提案したデジタル・タイプ『ヒューマン・サンセリフ 銘石B』の原姿は、ふるく、中国・東晋代の『王興之墓誌』(341年、南京博物館蔵)にみる、彫刻の味わいが加えられた隷書の一種で、とくに「碑石体ヒセキ-タイ」と呼ばれる書風をオリジナルとしている。

魏晋南北朝(三国の魏の建朝・220年-南朝陳の滅亡・589年の間、370年ほどをさす。わが国は古墳文化の先史時代)では、西漢・東漢時代にさかんにおこなわれていた、盛大な葬儀や、巨費を要する石碑の建立が禁じられ、葬儀・葬祭を簡略化させる「薄葬」が奨励されていた。

そのために、この紹興のまちに会稽内史として赴任し、楷書・草書において古今に冠絶した書聖とされる王羲之(右軍太守 307?-365?)の作でも、みるべき石碑はなく、知られている作品のほとんどが書簡であり、また真筆は伝承されていない。

現在の王羲之の書とは、さまざまな方法で複製したもの、なかんずくそれを法帖ホウジョウ(先人の筆蹟を模写し、木石に刻み、これを木石摺り・拓本にした折り本)にしたものが伝承されるだけである。

王興之の従兄弟・書聖/王羲之(伝)肖像画。

同時代人で、従兄弟イトコの王興之も、こんな風貌だったのであろうか。

『王興之墓誌』は1965年に南京市郊外の象山で出土した。王興之(オウ-コウシ 309-40)は、王彬オウ-リンの子で、また書聖とされる王羲之(オウ-ギシ 307-65)の従兄弟イトコにあたる人物である。

この時代にあっては、地上に屹立する壮大な石碑や墓碑にかえて、係累・功績・生没年などを「磚セン」に刻んで墓地にうめる「墓誌」がさかんにおこなわれた。『王興之墓誌』もそんな魏晋南北朝の墓誌のひとつである。『王興之墓誌』の裏面には、のちに埋葬された妻・宋和之の墓誌が、ほぼ同一の書風で刻されている(中国・南京博物館蔵)。

この墓誌は煉瓦の一種で、粘土を硬く焼き締めた「磚 セン、zhuān、かわら」に碑文が彫刻され、遺がいとともに墓地の土中に埋葬されていた。そのために風化や損傷がほとんどなく、全文を読みとることができるほど保存状態が良好である。

『王興之墓誌』の書風には、わずかに波磔ハタクのなごりがみられ、東漢の隷書体から、北魏の真書体への変化における中間書体といわれている。遙かなむかし、中国江南の地にのこされた貴重な碑石体が、現代日本のヒューマン・サンセリフ「銘石B Combination 3」として、2012年4月、わが国に力強くよみがえった。

『王興之墓誌』の書風には、わずかに波磔ハタクのなごりがみられ、東漢の隷書体から、北魏の真書体への変化における中間書体といわれている。遙かなむかし、中国江南の地にのこされた貴重な碑石体が、現代日本のヒューマン・サンセリフ「銘石B Combination 3」として、2012年4月、わが国に力強くよみがえった。

《王羲之の伝承墓のこと》

王羲之の従兄弟、王興之の墓から出土した『王興之墓誌』を紹介した。

ならば一族のひとであり、2歳ほど年長の王羲之の墓、および墓誌を紹介しないと片手落ちになる。

王羲之は4世紀の時代をいきたひとである。わが国でいえば古墳時代であり、まだひとびとは「字」をもたなかった時代のことである。

王羲之は4世紀の時代をいきたひとである。わが国でいえば古墳時代であり、まだひとびとは「字」をもたなかった時代のことである。

王羲之の墳墓の地と伝承される場所は紹興(会稽)周辺に4ヶ所ほどあるが、そのうちもっとも著名な浙江省嵊州ジョウシュウ市金庭鎭キンテイチン瀑布山バクフザンをたずねた。嵊州市は紹興から高速道路で2時間ほど、その嵊州市からさらに山間の道を東へ20キロほどいった山中にあった。

山を背に、爽やかな風が吹きぬける、立派な堂宇を連ねた道教の寺院であった。

墓地は山裾の高台にあったが、明代に「重修」したと墓碑の背後にしるされていた。墓地本体は「磚セン」を高くつみあげ、その上に夏の艸艸が密生した円墳がのっていた。

魏晋南北朝にあっては「薄葬」が奨励されたために、おおきな墳墓や石碑はほとんど見られないが、いささか立派すぎる墳丘であった。また墳丘を修理した際にも、この時代の墓地にほとんどみられるような「墓碑銘」出土の報告はない。この王羲之の墳墓とされる墓からは従兄弟や親族の墓地のような「墓碑銘」は出土しなかったのであろうか。

また中国の古代遺跡によくみられる大樹の「古柏」は、伝・蒼頡ソウケツ墓の寺院前の見事な「古柏」はもとより、北京郊外・明の十三陵の「古柏」より、よほど若若しい木だった。

墓地伝承地の周囲には、書芸家が寄進した書碑がたくさんみられたが、そのほとんどは、昭和期日本の書芸家の寄進によるもので、チョイともの哀しいものがあった。

ただ齢ヨワイをかさねた王羲之が、終ツイの栖家としたなら、この嵊州市郊外の山中の空間は、それにふさわしいものとおもえる場所ではあった。すなわち4世紀のひとの墳墓を、21世紀に、異国のひとがフラリとたずねたとしたら、この程度の収穫で我慢をすべきであろうとおもえる場所であった。

────

ふたたび紹興で……。

紹興からは、近代になると魯迅(ロジン 1881-1936)がでて、日本に留学し、『阿Q正伝』『狂人日記』などをあらわし、またあまり知られていないが、装幀家としても活躍した。

写真は晩年の魯迅がかよったとされる「咸亨 カンキョウ 酒店」で。

ここでやつがれが腰をおろしたあたりが、かつての魯迅お気に入りの場所だったとされ、壁際には「黄酒」の甕がならぶ。地元客にも観光客にもひとしく人気の店らしい。

魯迅はたそがれどきになるとここにあらわれて、料理写真右端のナントカ豆をつまみながら、黄酒をチビチビやっていたらしい。

いまの「咸亨カンキョウ酒店」は店舗が拡張され、入口で飲み物とプリペイド・カードを買って店内にはいり、あとは調理人と会話しながら料理をオーダーして、セルフサービスでテーブルに運ぶ。精算は店外のカウンターでする。

真ん中は鶏の唐揚げ風? 最奥はその名もビックリ「臭豆腐」。

前からあちこちの看板で眼にしていたが、字(漢字)でこうもはっきり「臭豆腐」と書かれると、食欲も失せて敬遠していた。

いずれも魯迅のお気に入りだったとして、ドライバーから勧められた── というよりドライバーが剽げて鼻をつまみながら「臭豆腐」をどんどん運んできた。臭いを気にせず、美味しいから食べろと勧められた。

「臭豆腐」はききしにまさるすさまじい臭いで辟易するが、食すと好ハオ! ほぼやつがれひとりで食べてしまった。写真の料理はドライバーとの3人分で、日本円で2,000円ほどだったか?

ただし、入口で飲み物を「コーラ」と注文したら、ドライバーとノー学部ともども、ひどい勢いで店のオバハンから罵られたらしい。

「アナタガタ ココハ 紹興ヨ! 黄酒ヲ ノマナイデ ドウスル」

というような具合だったようであるが、やつがれはすでに店内にあって「臭豆腐」に挑戦中で、よくはしらない。

ともかく紹興のまちとひとは、しばらくノー学部に任せておこう。