コラム No.012

![]()

![]()

さぁ、いまからプライヴェート・プレス運動

![]()

坪山一三

![]()

![]()

産業革命と近代資本主義経済の発達

産業革命と近代資本主義経済の発達

![]()

そうふるいはなしではない。

いまから 120 年ほど前、19 世紀末イギリスでのこと。

![]()

「Private Press Movement 個人印刷所運動」がイギリス各地で展開され、やがてこの運動は欧州大陸の諸国にも波及するようになった。この運動に共感して誕生したプライヴェート・プレスは、まぎれもなく小規模な印刷所であったが、「精神性と身体性と使命感をともなった運動体」であったという意味で、Small Press や Little Press とは幾分性格を異にした存在であった。

![]()

イギリスは世界にさきがけ、はやくも 1760 年代にいたると、手工業的でちいさな作業場にかわって、動力機械設備をそなえた工場が都市を中心に林立し、それとともに社会構造が根本的に変化して、近代資本主義経済が勃興した。わが国では徳川時代中期、第 10 代将軍・徳川家治(在職 1760 — 86)の治世下にあたる。その変化は「産業革命 Industrial revolution」とされ、1830 年代以降は欧州大陸諸国にも波及するようになった。

![]()

産業革命を達成したイギリスは世界最強を誇る国勢をみていた。当然活字製造法と印刷技術も長足の進展をみたが、そのあまりに急激な機械化と、省力化による大量一括生産態勢への変化は、ある側面からみると、印刷者が内包していた崇高な使命感、技芸者としての誇り、造形者としての歓びを喪失させることにもつながった。

![]()

『PRINTING 1770 — 1970』

Michael Twyman 1970 より

![]()

アルハンブラ劇場の壁面を占拠したポスターの群れ。1899 年の写真。(左)

![]()

1890 年頃のコンサート・ポスター。一行毎に書体・サイズを変えるなどして、誘目性を強調した派手なものだった。(下)

![]()

![]()

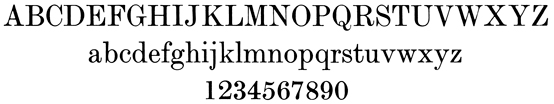

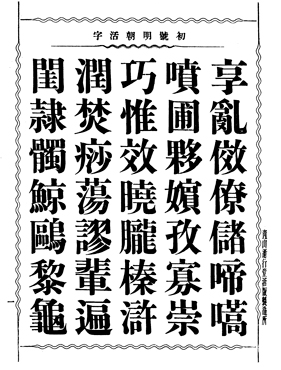

活字書体製造法には、道具や工具にかえて、さまざまな機器の導入がみられ、効率化と省力化と競争力がもとめられた。その結果、書物の活字の大半を、様式化が際だった「モダンスタイル・ローマン体 Modern style roman」という、金属活字はもちろん、電子活字としても、現代ではほとんど使用されていない活字書体が占めた。このモダンスタイル・ローマン体とは、わが国の明朝体のような一般呼称で、各地の活字鋳造所ではさまざまな名称で呼ばれて製造されていた。

![]()

いっぽう、隆盛を続ける産業資本の広告の要請に応えて、巨大で奇怪なディスプレー書体がポスターやパンフレットのなかに氾濫していた。そして、それらはただちに書物の活字にも影響をあたえたのである。

![]()

エンサイクロペディアより

![]()

P.156, MODERN Monotype ─ 同社には 19 世紀末にはこのシリーズが多数存在していた。

![]()

P.163, RATIO ROMAN ─ Stempel 1923 年。

ボドニー・ローマン体をベースにしたとされるが、バランスの悪い書体とされて現在は用いられていない。

![]()

P.190 NORMANDE ─ Haas 1875 年。

19 世紀初頭のファット・フェイスをベースにつくられた奇妙な書体である。

![]()

こうして 19 世紀末となると、ますます産業資本が肥大化し、過度の機械化、合理化、省力化、そして経済利潤の追求が目立つようになった。その結果、産業革命にともなう繁栄は、反面ではさまざまな矛盾をも露呈し、また植民地の独立などによって、いつのまにかイギリスの国勢にも衰勢が忍びよっていた。ロンドンの街並みは煤煙でおおわれ、河川には汚物と汚水が氾濫し、ひとびとは労働の歓びを失い、生きることの目的意識が判然としない時代相であり、社会風潮だった。つまり活字と活字版印刷術、とりわけ活字書体と書物にとって、19 世紀は必ずしも幸せな時代とはいえなかったのである。

![]()

プライヴェート・プレスの運動体としての始動

プライヴェート・プレスの運動体としての始動

![]()

いまでこそ、イギリスは、人の手によってつくられ、受け継がれてきた、古き良きものを大切にする国民性で知られるが、この当時は功利化の追求に歯止めがかからず、押し寄せる機械化の波に立ち向かうための方法論を一部の知識層は模索していた。そうした混迷期や頽廃期には、まず思想家が登場して、混迷を解析し、改良の理想と指針を説くのがイギリスの良き伝統である。ジョン・ラスキン(John Ruskin 1819 — 1900)はこうしたイギリスの 19 世紀を生きた芸術批評家であり、社会思想家であった。ラスキンはイタリア建築に造詣が深く、著作『建築の七灯』『この後の者にも』『胡麻と百合』などを著し、産業革命の悪しき側面からの離脱をうながした。

![]()

その理想に共感し、テムズ河畔に1コースの定員が 10 名ほどの、可憐なまでにちいさな教育施設「ロンドン中央美術工芸学校 Central School of Arts and Crafts」を設けたのがウィリアム・R・レザビー(William Richard Lethaby 1857 — 1931)であった。また、その教育内容をひろく紹介したのはアイザック・ピットマン卿父子の「SIR ISAAC PITMAN & SONS 出版社」によるシリーズ図書「THE ARTISTIC CRAFTS SERIES」であった。

![]()

SIR ISAAC PITMAN & SONS 出版社によるシリーズ図書「THE ARTISTIC CRAFTS SERIES」のひとつとして著明な『WRITING AND ILLUMINATING AND LETTERING』。同書には異装本が多く、タイトルの AND の個所も、AND, &, and などと一定ではない。また翻訳書や複製本も朗文堂『書字法・装飾法・文字造形』などとして各国の出版社から刊行されている。

![]()

![]()

この動向や運動は、わが国ではウィリアム・モリス(William Morris 1834 — 96)や、エドワード・ジョンストン(Edward Johnston 1872 — 1944)らを通じて語られることが多く、「芸術と工芸の統合──アーツ & クラフツ運動」などとして親しまれている一連の運動である。

![]()

周知のように、ウィリアム・モリスらが唱えたのは「Private Press Movement 個人印刷所運動」であった。この精神と運動体に共感してプライヴェート・プレスを設立したのは、ケルムスコット・プレス(Kelmscott Press)、ダブス・プレス(Doves Press)、アシェンデン・プレス(Ashenden Press)、ゴールデン・コッカレル・プレス(Golden Cockerel Press)、クラナッハ・プレス(Cranach Press)などが著名である。

![]()

すなわちモリスらは富裕層であり、穏健な社会主義思想の持ち主でもあったが、もともと印刷専業者ではなかった。しかしながら、そうしたアマチュア・プリンターであっても、個人の小さな力を結集して産業社会に対抗し、活字と書物の良き再生を意図するとともに、人間と自然との共生型の社会をめざす生活様式を通じて、労働の歓びと人間性の回復を計った運動体であった。

![]()

ここで、単にプライヴェート・プレスではなく、なぜ「プライヴェート・プレス運動」とされるのかを中心に、当時も存在していた小規模印刷所(スモール・プレス、リトル・プレス)との相違点と、当時隆盛を続けた巨大商業印刷所との相違点を列挙してみよう。

![]()

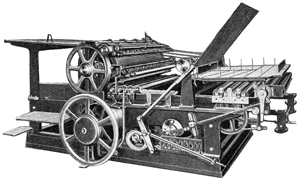

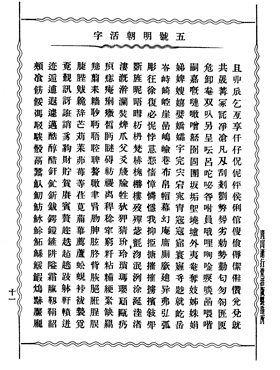

Whitlock Two Revolution Four Roller Press —全判電動印刷機。ローラーが 4 本あり、高速・高圧印刷が可能であると広告文が踊っている。

![]()

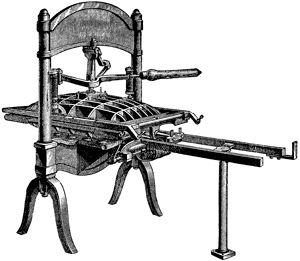

Washington Hand Press —この米国製の手引き印刷機は堅牢で、プラテンサイズは 14×18inch から 27×43inch までの 7 機種が発売された。英国ではアルビオン印刷機を開発してこれに対抗した。

![]()

機械化による大量・一括・同一製品の製造という産業革命の成果に背を向けた。

メンバーはおおむね富裕層が中心で、高い教養をようしており、穏健な社会主義者が多かった。

印刷術の原点としての凸版印刷(Letterpress printing)、とりわけ活字を主要な印刷版とする活字版印刷(Typographic printing)にこだわりが強かった。

印刷機はすでに普及していた円圧シリンダー型など、効率的な動力式高速印刷機ではなく、あえて労働の喜びと、モノづくりにおける身体性を強調し、スタンホープ型、アルビオン型、ワシントン・プレス型など、人力による「手引き印刷機」を使用した。

活字書体にこだわりが強く、とりわけ当時の欧州を席巻していた、様式化と機械化の弊害が目立ったモダンスタイル・ローマン体(Modern style roman)には、ダズリング・イフェクト Dazzling Effect 幻惑効果・眼がチカチカして読書に集中できないことがみられて書物の活字書体には適当でないとし、ルネサンス期もしくはインキュナブラ期の古典書体の復元をめざした。

活字の原型となる活字父型彫刻法に鋭敏な視線を向けた。すなわち、パントグラフの理論を応用した、リニア・スケーリング(比例対応)方式による機械式活字父型(母型)彫刻機を拒絶し、伝統技法のオプティカル・スケーリング(視覚補整対応)方式に拘泥した。すなわち、活字父型彫刻師による「パンチド・マトリクス方式」を採用した。

上記の活字父型彫刻師は、ほとんどがエドワード・P・プリンス(Edward Philip Prince 1846 — 1923)が担当した。その代表作は 15 世紀のニコラ・ジェンソンをモデルとしたダブス・プレスの「Doves roman」と、ケルムスコット・プレスの「Golden type, Kelmscott Chaucer type, Kelmscott Troy type」などである。

![]()

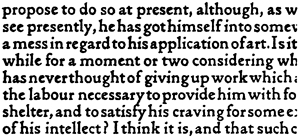

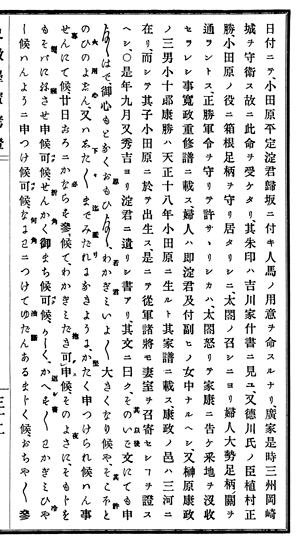

Doves roman—Doves Press 1900

![]()

Golden type—Kelmscott Press 1890

![]()

Troy type—Kelmscott Press 1892

![]()

Chaucer type—Kelmscott Press 1893

![]()

![]()

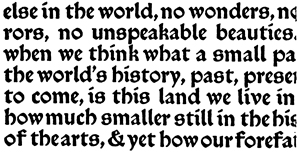

エドワード・P・プリンス

75 歳当時の肖像写真。

下はプリンスの使用していた彫刻用具。

(『Edward Philp Prince Type Punchcutter』

F. C. Avis, 1967)

![]()

この運動は、当時の支配的な産業社会に対抗し、それにかえて手工業的な道への代案を提示したとされたり、人間と自然との共生型の社会をめざす生活様式と密接に関係していたために「オルターナティヴ Alternative」な存在だったとみなされることが多い。しかしながら、当時もスモール・プレスやリトル・プレスは存在していたし、そこでは機械化が遅れ気味で、手工業的な作業が展開していた。したがって、プライヴェート・プレスとスモール・プレスの相違点をさらに整理する必要がありそうである。

![]()

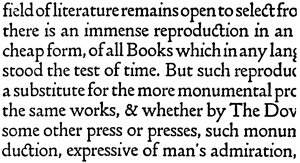

その相違点を整理すると、プライヴェート・プレス運動とは「パブリック Public → 公的・公共の・公衆の」にたいする「プライヴェート Private → 個人的・私的」の連合体による運動であったとみるべきであろう。したがって、わが国の通説のように、プライヴェート・プレスの定義にあたって、「規模の大小」「営利が目的か否か」を問うよりは、書物と活字が過度に機械化され、モダンスタイル・ローマン体に代表される、平板で可読性や判別性に問題がある活字書体が欧州全体を覆っていたことへの警鐘であり、個人の連合体による知的な抵抗運動でもあったとみることができる。

![]()

すなわちプライヴェート・プレス運動とは、決してサブ・カルチャーや、カウンター・カルチャーのような存在ではなく、活字と書物を崇高な存在とする強い意志、それを伝統技法による手技によってつくりだそうとする強固なこころざし、造形美の探求へのあくなき意欲、そしてそれらを豊かな財力によって支えた運動体であった。

![]()

こうしたこころざしは、20 世紀の初頭にスタンリー・モリスン(Stanley Morison 1889 — 1967)らによって批判的継承がなされた。モリスンらの主張とは、産業革命の成果を受容しつつ、その弊害を除去する態勢の確立、すなわち「活字と書物の良き量産」とするものであった。

![]()

それはタイポグラフィ・ジャーナル『フラーロン THE FLEURON』誌における同志的連帯へと連なって、今日の電子活字デジタル・タイプにいたるまで、多くの欧文活字書体はその大きな恩恵と影響下にある。つまり欧州、なかんずくイギリスにおいては、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、活字と書物のありようにひとつの節目を形成していた。

![]()

明治維新は産業革命の導入をめざした

明治維新は産業革命の導入をめざした

![]()

わが国に近代活字版印刷術(Typographic printing)が到来したのは、鎖国体制に破綻がみられた 19 世紀の中葉以降、幕末から明治最初期にかけてのことであった。残念ながらこの時代のわが国においては、時代遅れの産業革命を享受し、チャップリンが描きだした映画「モダン・タイムス」さながら、大型・小型の動力機器を導入し、機械化に狂奔した。

![]()

そして、土をかき、そこに農作物を大切に育てるというアジア農耕民族としての生活様式をすて、産業立国が国是となり、欧米列強諸国に追いつき追い越せという国策のもとに、挙国一致、殖産興国、富国強兵が叫ばれた時代でもあった。

![]()

そのために、印刷が本来内包している技芸や工芸の側面──アーツ&クラフツ──は顧慮されることはなかった。また、なんの疑いももたれず、印刷術は「印刷産業」と呼ばれ、活字と書物にも、大量・一括・廉価が求められた。その結果、工場設備には産業としての過度な機械化・合理化・省力化・価格競争が目立ち、都市への人口集中による分業化もなんの疑いもなくおこなわれた。

![]()

![]()

![]()

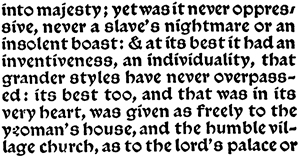

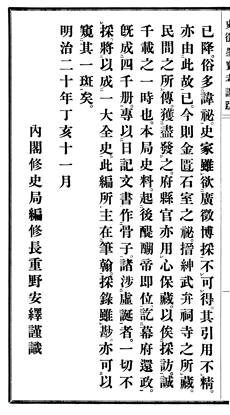

青山進行堂創業 20 周年活字見本帳『富多無可思 ふたむかし』(明治 42 年 2 月 5 日)

五号明朝体は欧文活字の標準サイズのパイカ(≒12pt)に視覚印象を合致させるためにスモール・パイカ(≒10.5pt)として宣教師団によって初期開発がなされた。初号明朝体は中国の工匠を雇用してわが国で製造されたとみられる。

![]()

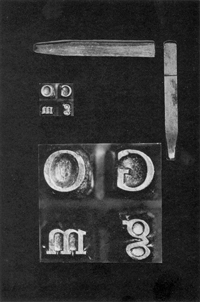

『史徴墨寶考證 上下』

(内閣修史局 明治 20 年 10 月 20 日)

重野安繹を編修長としてつくられた和洋折衷装本によってつくられた本書は、内閣印刷局系明朝体の格好の見本帳となっている。

![]()

四号明朝体の組版。補助漢字は六号明朝体。(左)

![]()

二号明朝体。堂々とした組版であるが、二号明朝の原型は日中どちらが主導したのかは不明である。(下)

![]()

それから 80 年余がすぎ、20 世紀の中葉、とりわけ昭和 10 年代前半ともなると、さすがにわが国の活字版印刷術は最高峰のときを迎えていた。しかしながら、それは「殖産興国」の国家的スローガンのもとでの成果であった。不幸なことに、もうひとつの国家的スローガンであった「富国強兵」が暴走し、昭和 10 年代の後半からは「挙国一致、鬼畜米英、本土決戦、一億玉砕」という、国家そのものがなんらかの薬物中毒にでもかかったようになりはて、ついには太平洋戦争の戦禍によって奈落に突き落とされ、明治最初期から営々と先賢の努力によって積み重ねられてきた活字と書物には、取りもどすことができないほどの惨状をもたらすことにつながった。

![]()

戦後復興と効率化のめだった活字母型彫刻

戦後復興と効率化のめだった活字母型彫刻

![]()

戦後の再建も、やはり「国を挙げて(挙国一致)戦後復興」の国家的スローガンのもとに、まずはバラックのような建物と、構造物の再建から展開された。そして……、活字と印刷の再生も、当時の業界人の真摯で懸命な努力があったとはいえ、振り返ってみれば、まるでバラックのようなお粗末な活字や書物だったとしたら、あまりに悲しいできごとである。

![]()

つまり 19 世紀世紀末のイギリスにおいて、あれほど賢者によって警鐘が鳴らされたことは顧慮されず、オプティカル・スケーリング方式(個別対応方式)にかえて、リニア・スケーリング方式(比例対応方式)による機械式活字母型(父型)彫刻機──俗称・ベントン母型彫刻機──によって、速成の活字母型製造がむしろ賞揚されて採用された。

![]()

しかも、18 — 19 世紀に東洋に押し寄せたキリスト教宣教師らが持参した欧文活字とは、ほとんどが前述したモダンスタイル・ローマンであり、それとの混植に違和感が少ない書体として、数多い中国刊本字様(木版印刷用の書体)から宣教師団によって選択されたのが「宋体・宋体字」であった。

![]()

この活字書体は、幕末から明治最初期に「欧米人によってわが国にもたらされた」ものである。そして、近代金属活字版印刷術の普及とともに、1870 年代に、確証はないものの『東京日日新聞』主筆の福地櫻痴(源一郎 1841 — 1906)とその周辺のひとびとによって「明朝風・明朝体」と名づけられ、わが国において体系化、精緻化され、急速に普及した書体であった。

![]()

すなわち「宋体・宋体字、明朝体」とは、文芸復興の気運が強かった中国明王朝中期(17世紀)に形成され、のちの清王朝時代はもとより、現代中国でも「明匠体字──明朝の職人字様」とか、「膚郭宋体──宋朝体字様のアウトラインをなぞっただけの字様」、「印刷体」などとして、中国においては昔も今も決して評価は芳しくはない字様であり、書体である。

![]()

もちろん、現代中国でも「明朝体」を用いている。この間の事情がいささか理解しがたいものがあったが、近年、林昆範氏、孫明遠氏といった新進気鋭の研究者の登場によって次第に明らかになった。両氏の研究論文はともに「博士研究論文」として発表された膨大なものである。したがってまだ巷間に流布するにいたっていないが、概要だけを紹介すると以下のようになる。

近代印刷術が清王朝中期に中国に招来されたが、それはおもに、外国人占領地たる租界(中国の開港都市で、外国人がその居留地区の行政・警察を管理した組織および地域のこと。1845 年にイギリスが上海に創設し、一時は米・仏・日など 8 ヶ国 27 ヶ所に及んだ。第二次大戦中に消滅した)で、おもに欧米人による宣教師たちが、キリスト教の布教のための印刷物をつくるために「明匠体字──明朝の職人字様」、「膚郭宋体──宋朝体字様のアウトラインをなぞっただけの字様」を近代活字による「印刷体」として製造しはじめた。

やがてそれは開港をみた日本に輸出され、補助的に中国人の工匠を雇用するなどして「明朝体」と呼ばれて、体系化、精緻化されるにいたった。

その間の中国では、書芸を重んじる風潮、古典を複刻したいという需要、それになによりも、科挙(管理登用試験)のための教科書印刷の需要が大きかった。そのために活字を主要な印刷版とする活字版印刷術よりも、ほぼ同時代に招来された石版印刷術によって、すでに版木に相当の損傷がみられた古典籍や科挙の教科書を、木版印刷にかえて、その覆刻による石版印刷術が盛んだった。

1883 年(明治 16 )2 月、東京築地活版製造所は松野直之助らを上海に派遣して修文館を設けて、近代活字と印刷材料の販売店としての活動を開始したが、その出店地はイギリス占領地(租界)のなかであり、中国の民間印刷に与えた影響は軽微なものであった。

中国の民間において、活字版印刷術と「明朝体」が本格的に採用されたのは、清王朝末期 1905 年(明治 38)に科挙の制度が廃止されてからのことである。科挙の制度にかえて採用された「学制」は日本のそれを模したものであり、教科書なども、日本製のものからの翻訳出版が急がれた。そのために「明朝体による活字版印刷術」が急速に全土に普及したのである。

清王朝第 4 代皇帝・康熙帝(1654 — 1722)は、文武にすぐれ、その長い治世の間、柔軟で滑らかな筆勢による董其昌(とうきしよう 一五五五 — 一六三六)らの真書(わが国の楷書)を好んでいた。この康熙帝が 1673 年『文献通考』の序文にしるした以下の文章が、おもわぬ誤解をあたえてこんにちにいたっている。

![]()

「今後、刊本字様のうち、四辺形に整えられたものを宋字(宋体字)と称し、楷書で書かれたものを軟字(軟体字)と称する」

![]()

この政府刊本(勅版)の序文にしるされた康熙帝の序文が民間に流布したとき、おもわぬ歴史の逆転現象がおこって、混乱を惹起し、それは刊本字様はもとより、金属活字、デジタル・タイプによる現代まで続いている。

![]()

宋王朝( 960 — 1729)刊本字様 → 中国/倣宋体 → 日本/宋朝体

元王朝(1271 — 1368)刊本字様 → 中国/軟字・軟体字 → 日本/楷書体

明王朝(1368 — 1662)刊本字様 → 中国/宋体・宋体字 → 日本/明朝体

![]()

ここにみる「倣宋体」の「倣」は、異字同訓で類義の字として「習」があり、文字通り「ならう」の意で、「模倣」としても使われる。つまり 14 世紀に誕生した明王朝刊本字様に、はるか以前の 10 世紀に存在した宋王朝刊本字様が「ならった・模倣した」という奇妙なことになったのである。

![]()

この「明匠体字・膚郭宋体・宋体・宋体字・印刷体、すなわちわが国の明朝体」が、西欧から押し寄せた宣教師たちによって、モダンスタイル・ローマン体活字との親和性が高いとして「近代金属活字書体」として採用されたものとみられる。もともと文藝復興の気運が盛んであった明王朝の刊本字様とは、様式化と生産効率が重視された刊本制作環境で誕生した刊本字様であった。つまりそのほぼ正方形の字様の製造が、分業や比較的技倆不足の工匠でも担えたという意味で、その効率の良さのゆえに外国人宣教師らによって金属活字書体として採用されたとみてよいだろう。すなわち、かれらが持参した欧文活字「モダンスタイル・ローマン体」に相当する、あるいは相応しい漢字書体として選択されたものであり、換言すれば「モダンスタイル・チャイナ体」ともいうことが可能な活字書体が明朝体(宋体字)ともいえよう。

![]()

既述のように、現代の氾濫するデジタル・タイプのなかに、プライヴェート・プレス運動を通じてダズリング・イフェクト──幻惑効果を指弾され、すでに時代の役割を終えたとされ、ほとんど「モダンスタイル・ローマン体」の使用を見ないいま、「モダンスタイル・チャイナ体──明朝体」が、ひとりわが世の春を「わが国の活字界」で謳歌しているようにみえることに、筆者はひそかな疑問と危惧をいだいている。

![]()

もとより、筆者も日本人のひとりとして、明朝体に愛着と愛情はいだいている。また、わが国には「かな書体」があり、それを創意工夫することによって「モダンスタイル・ローマン、モダンスタイル・チャイナ」が内包する、ダズリング・イフェクトなどの欠陥に対処できる可能性も否定しない。しかしそれはやはり対処療法のような作業となりがちである事実は否定出来ない。

![]()

活字を主要な印刷版とする以上、活字書体にはこだわりがつよい。したがって「明朝体万能主義」のような風潮をうけいれることはできないとおもいつつ、それでも筆者自身、明朝体に拘泥しつづけている。こうした筆者のアンビヴァレントな感情をひとことであらわすなら、

「明朝体活字とは、憎みきれないろくでなし」

としか、いまのところは表現できない。

![]()

高度経済成長期をへて、21 世紀のわが国は、「IT革命」を主要スローガンとして、さらに高度な効率社会を追求する「改革」を実施中である。そもそも国家・官僚が提唱する「改革」とは、国民への増税と高負担を求める以外のなにをめざしているのであろう。

![]()

そしていま、活字と書物はどんな時代を迎えており、そのなかでわずかに芽生えはじめた、わが国のプライヴェート・プレスの精神と使命とはなんなのであろう。この重い命題を背負って、いまはまず小型活字版印刷機 Adana-21J をつくり、これからわずかにのこった昭和初期の活字母型の維持と、活字書体の再生に向けた困難な道にあゆみをすすめたいと考えるこのごろである。