小池林平と活字鋳造

![]()

日本の活字史のもうひとつの側面から

![]()

*![]() *

*![]() *

*

![]()

荒廃からの再出発、インテル鋳造機と小池製作所の設立

![]()

サイパン島から飛来した B29 による本土空襲などによって、首都東京は甚大な被害をこうむり、荒涼たる瓦礫の街と化した。印刷業者の罹災率は、東京 66%、神奈川 59%、大阪 53%、工場数では全国 4,800 社におよんだ。また新聞各社の工場も同様の惨状を呈していた。

小池林平らがいた海軍横須賀砲術学校では、8 月の深夜になると、機密書類を焼く光景が構内の各所で見られた。ところが日夜地下工場で機械製造にあたっていた小池らはそれを不審にはおもったが、まさか敗戦が間近に迫っているとは気づかずに日常業務にあたっていた。そして、昭和 20 年( 1945 )8 月 15 日の敗戦を迎えた。

ひとびとはいうにいえない空虚感に苛まれた。新聞各紙がペラの 2 ページ版、しかも裏面が白紙という、まるで号外のような新聞を発行せざるをえなかったのは、あながち用紙不足のせいだけではなかった。それはついきのうまで「鬼畜米英・挙国一致・本土決戦・一億玉砕」を叫んだ同一のペンで、180 度の転換をすることに、言論人としての良心がゆるさなかったのであろう。

しかし、途絶していた活字文化は不死鳥のごとく甦ろうとしていた。新聞・印刷の業界は再起にむけて、印刷機械部門の技術者たちに熱い期待の視線を注いだ。そのために離散した技術者を探し出し、焼損した機械の修理や、新規技術開発を依頼し、他社に一歩でも先んじようと競いあった。

佐渡郡相川町に帰郷していた小池林平にも、ある日、毎日新聞東京本社から上京を要請する連絡がはいった。戦争末期、毎日新聞社は八王子市大横町にほとんどの印刷機器を疎開していたが、終戦直前の 8 月 12 日の空襲で全焼していたのである。

上京直後から早速、小池は八王子の毎日新聞社の焼損した活字鋳造機の修理にとりかかった。それだけではなく、戦前来各社に納品してきたトムソン活字鋳造機の仕上げ装置や、大岩式自動活字鋳造機の修理と部品供給の任務が、小池の両肩にずしりとかかってきたのである。

こうした要望に応えるために、小池は工場の設置を決意し、退職金がわりに海軍から払い下げを受けた 3 台の活字鋳造機を元手に、目蒲線矢口駅近辺に仮工場を設置し、まもなく大田区鵜ノ木 3 丁目 23 番 18 号に、土地 100 坪の借地工場を購入して移転した。小池林平は順調な受注を得て自立の意思を固め、1947(昭和 22 )年に戦後社会の活字文化に貢献すべく、合資会社(のちに株式会社に改組)小池製作所を設立したのである。

![]()

ところで、毎日新聞東京本社から小池林平が重大な要請を受けたのは、それに先立つ 1946 (昭和 21 )年 8 月、小池林平が 31 歳の働き盛りを迎えたころであった。

当時の毎日新聞社技術部長は長谷川勝三郎( 1912 - 2001 )であった。長谷川は東京高等工芸学校印刷工芸科の出身で、新規設備の導入には人と技術を重んじる毎日新聞の伝統的な社風を体現したひとりであった。その膝下に古川恒(ひさし 1910 - 86 )副部長がいた。古川は昭和初期、およそ 10 年間にわたって活字鋳造課に所属、のちに技術部長となった。また『毎日新聞百年史』の技術編は、ほとんど古川の手によったものである。

毎日新聞社技術部の古川副部長と鈴木緑四郎は、まだ矢口渡に工場があったころに小池のもとを訪ねていた。古川はそのときすでに、毎日新聞活版部の命運を左右する機械の開発について、小池製作所に賭ける腹づもりがあった。それが「インテル(条片)鋳造機」の製造であった。

既述のとおり、わが国においてはすでに戦前から自動活字鋳造機の普及によって、大手印刷所や新聞各社は自動活字鋳造機を導入し、「自家鋳造による活字の 1 回限り使用」を実現していた。しかし印刷版の行間を構成するインテルや罫線などの条片類には自動化は及ばなかった。これらは徹頭徹尾手作りで、特殊な技術と手間を要する高価なものであった。

そのために、活版印刷の現場では、印刷や紙型取りの終了後、活字はすべてひとまとめに溶解釜に放り込んで再使用していたが、インテルや罫線はひとつひとつ拾い出し、インキを洗い流して再び使用していた。つまりインテル類に関しては旧態依然として、解版、洗浄、返版、再使用を余儀なくされていたのである。そのため、インテルの自動鋳造は、新聞社、印刷会社を問わず、省力化とスピード・アップのための喫緊の課題だった。

古川恒は 1942(昭和 17 )年にマニラに転勤となった。当時、毎日新聞社は、フィリピン、セレベス島、海南島、台湾、上海の各地に進出し、現地の印刷所を接収して、『マニラ新聞』『セレベス新聞』などの各種の新聞や、軍関係の印刷物を担っていた。主要各紙も同様であった。

古川が勤務したマニラ市では、米国系の、1 年半後に転じたセレベス島マカッサル市では欧州系のインテル鋳造機がすでに使用されていた。古川は技術者の視線で、現地でこれらのインテル鋳造機をつぶさに観察し、その原理を頭に叩き込んで帰国したのである。そしてこれらの機械が、きわめてオーソドックスに作られていることに気づき、日本でこれを開発するならば、大岩鉄工所の流れを汲む小池製作所以外にないだろうとの確信を抱いての訪問であった。

![]()

インテル鋳造機の試作機と古川恒

「毎日新聞が小池製作所にたいして、条片(インテル)鋳造機を作るように口頭で依頼したのは昭和 21 年 8 月であった。当時はどこの機械メーカーも焼損機械の修理に追われており、新機械の開発に取りかかれるような状況ではなかった。しかしながら小池林平は昭和 8 年頃(小池林平の記憶では昭和 10 年)条片鋳造機を研究し、特許もとっていたので、喜んで製作を約束してくれた」(『毎日新聞百年史』)。

![]()

この要請があった当時の小池製作所は、自動活字鋳造機の製造や修理で従業員はフル稼働していた。また、敗戦の直後から、各地に活字鋳造業者や活字母型製造業者が雨後の筍のように出現していた。しかしこれらは最終的に、林栄社、小池製作所、それに林栄社の工場長だった津田藤吉が移籍した八光活字鋳造機製作所が主力メーカーとして残った。活字鋳造機は量産型の製品ではないために、大手機械メーカーではかえってコスト高となり、専業メーカーに対抗できなかったのである。

![]()

「来てください、どんどんインテルが出るようになりました」

![]()

小池林平からの弾んだ声の電話を古川恒が受けたのは、1949(昭和 24 )年 11 月のことであった。依頼から 3 年余の苦闘の日々ののちであった。

![]()

「早速有楽町から鵜ノ木の小池製作所に駆けつけてみると、インテルが順調に押し出されている。工場内には従業員の快活な声が行き交っていたが、ふと気づくと、機械から飛散する、熱した油のために、小池社長以下全員が火傷だらけでした。あのときの情景は今も忘れることができません」

![]()

と、古川恒は『毎日新聞百年史』に多くのページを割いて、その苦心談を語り、小池林平を高く評価している。

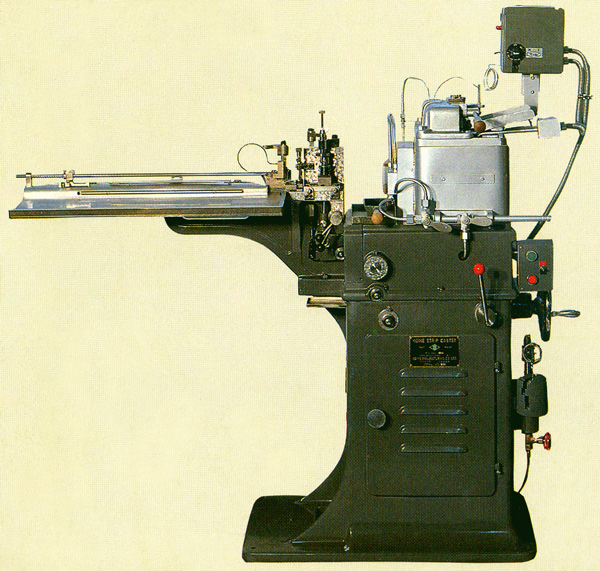

「インテル鋳造機 strip caster, slug casting machine 」とは、インテルや罫線などを自動的に鋳造する機械である。すなわち活字鋳造機に似て、地金を溶解釜から細い透き間をとおして送り込み、一定の長さに鋳造したインテルの部分を、つぎつぎに融着して、1 本の長いインテルに仕上げるものである。凝固したインテルは、引き出し装置によって引っ張られ、適当な長さに切断される。この種の機械で代表的なひとつがルドロー・ティポグラフ社( Ludlow Typograph Co., 米)の製品「エルロッド」であるが、同機は厚さ 1 - 42 ポイント、長さ 1 - 24 インチ、鋳造速度は毎時 25 - 45 フィート程度であった。

いっぽう、小池製作所が作ったインテル鋳造機は、活字と同一の地金を用い、各号数の全角から 4 分までの厚さが鋳造でき、1 時間あたりの鋳造速度は 130 メートル程度の高性能を誇った。この機械は毎日新聞工務部次長・齊籐雅人によって、製品名「小池式ストリップ・キャスター Koike Strip Caster 」と名づけられて毎日新聞社に即時納入され、その後新聞各社はもとより、印刷会社や活字鋳造所にひろく採用された。また「自動罫インテル鋳造機」として特許が認められた。

![]()

小池式ストリップ・キャスター Koike Strip Caster

![]()

![]()

「小池式ストリップ・キャスター」の開発成功は、小池林平に企業体としての小池製作所の発展に自信を与えた。それまでの小池製作所は自動活字鋳造機の主力メーカーとして知られていた。生産・販売台数は、1945 年 20 台、1946 - 50 年は毎年 60 台であった。しかしながらこれは大岩式のそれを基本的に継承したものであり、小池製作所の新規開発製品といえるものではなかった。すなわち、あくまでも故・大岩久吉あっての小池製作所であったのである。

さらに「小池式ストリップ・キャスター」の最大の成果は、従業員全員に新製品開発への意欲を喚起させたことであった。それは一流新聞社からの至難と思われた開発要請に応えたという自負だけではなく、競業他社と競いつつ、また自らが試行錯誤しつつ前進していくという、製品開発のプロセスを従業員が共有したことは、小池製作所の基盤を一段と強化した。

「小池式ストリップ・キャスター」はその後、ヨーロッパ諸国をはじめ、韓国・タイ・香港・インド・マレーシア・台湾などに輸出され、外貨不足に悩んでいた戦後のわが国にとって、「輸出貢献企業」としてさまざまな表彰を受けるにいたった。

![]()

![]()

次頁:相次ぐ技術開発、そしてついに KMT 全自動モノタイプの開発

次頁:相次ぐ技術開発、そしてついに KMT 全自動モノタイプの開発

![]()

![]()