「平野富二の会」と株式会社朗文堂は、王子桜中学校『王子桜だより』の編纂にあたり、後半の[IHIの創業]にわずかばかりの協力をし、本文書をご恵送いただきました。ここにゆたかな内容と丁寧な編輯による『王子桜だより』をご紹介いたします。[参考:平野富二の会]

「NEWS」カテゴリーアーカイブ

【展覧会】SOMPO 美術館|デザインとイラストレーションの青春 1900s-1930s 大正イマジュリィの世界|’25年7月12日-8月31日|終了

SOMPO 美術館

SOMPO 美術館

デザインとイラストレーションの青春 1900s-1930s

大正イマジュリィの世界

会 期 2025年7月12日[土]- 8月31日[日]

会場案内 SOMPO 美術館

〠 160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 ▷ アクセス

開館時間 10:00 – 18:00(金曜日は20:00まで) * 最終入場は閉館30分前まで

休 館 日 月曜日日(ただし7月21日・8月11日は開館)、7月22日、8月12日

観 覧 料 一 般(26歳以上)/ 事前購入券 1,400円、当日券 1,500円

一 般(26歳以下)/事前購入券 1,000円、当日券 1,100円 高校生以下無料

* チケット各種・割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照。

特別協賛 SOMPOホールディングス

特別協力 損保ジャパン

協 力 大正イマジュリィ学会

監 修 山田俊幸

後 援 新宿区、TOKYO MX

企画協力 株式会社キュレイターズ

主 催 SOMPO 美術館、毎日新聞社

──────────────

☆ Art 瓦版 掲載図版のほとんどは図版をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ Art 瓦版 掲載図版のほとんどは図版をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

現代日本の大衆文化の源流は、明治末期から昭和初期までの先端メディアであった印刷物の中に見出すことができます。なかでも印刷技術の革新が進んだ大正時代(1912-1926)は出版界が興隆し、西洋の芸術やアール・ヌーヴォー、アール・デコの様式と日本の伝統を融合させた独特な美意識のデザインやイラストレーションが生み出されました。

本展では、文学と美術、音楽などが混じりあう近代の書物と刷物を愛した山田俊幸氏の収集品から大正時代を中心とする約330点を選びご紹介します。大衆に忘れがたい記憶を残した儚く膨大なイメージ群―大正イマジュリィの世界を、藤島武二、杉浦非水、竹久夢二などの主要な作家たちと、時代を映すさまざまな意匠を切り口に掘り下げます。

❖ 大正イマジュリィとは

イマジュリィとはフランス語で、ある時代やジャンルに特徴的なイメージ群のことです。1900-30年代の日本には西洋から新しい複製技術が次々に到来し、雑誌や絵葉書、ポスター、写真などに新鮮で魅力的なイメージがあふれました。当時の活気に注目した研究者はこれらの大衆的複製物を「大正イマジュリィ」と総称し、2004年に学会を結成しました。

❖ 監修者 山田俊幸氏(1947-2024)

近代文学から出版文化に興味を広げ収集・研究。大正イマジュリィ学会の創立会員・役員を務め、自身の収集品を核に2010年「大正イマジュリィの世界」展(渋谷区立松濤美術館)を開催。同展はその後も巡回。元・帝塚山学院大学教授、日本絵葉書会会長等。

* 山田氏は本展を準備中の昨年秋に急逝されました。心よりご冥福をお祈りいたします。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : SOMPO美術館 ]

【展覧会 / シンポジウム】文化庁 国立近現代建築資料館|日本の万国博覧会1970-2005|第1部「EXPO’70 技術・デザイン・芸術の融合」|’25年3月8日-5月25日/ 終了|第2部「EXPO’75以降 ひと・自然・環境へ」|’25年6月14日-8月31日|終了

文化庁 国立近現代建築資料館

日本の万国博覧会1970-2005

会 期 第1部「EXPO’70 技術・デザイン・芸術の融合 」

2025年3月 8 日[土]- 5月25日[日]

第2部「EXPO’75以降 ひと・自然・環境へ」

2025年6月14日[土]- 8月31日[日]

休 館 日 毎週月曜日 但し、祝日の月曜日は開館し翌平日 休館。

(5月5日、6日、7月21日、8月11日開館、7月22日、8月12日休館)

(5月26日-6月13日 展示入れ替えにつき休館)

開館時間 10:00-16:30 * 入館は閉館の15分前まで

会 場 文化庁 国立近現代建築資料館

〠 113-8553 東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎内

* 入館方法が平日と土日祝日で異なります。下掲詳細 ▷ アクセス 参照。

協 力 公益財団法人 東京都公園協会

企 画 文化庁 国立近現代建築資料館

主 催 文化庁

────────────────────

万国博覧会は、元々は、19世紀に各国の優れた物品を集めて展示する展覧会としてはじまりました。万国博覧会の建築は、展示品の器の役割を果たすためのものですが、近代建築の発展に大きな貢献をもたらしました。例えば、1889年パリ万国博覧会に際して、会場のゲートおよび展望台として建設されたエッフェル塔は、当時最先端の鉄骨造建築であり、今日でもパリのランドマークとして機能しています。万国博覧会が、国の威信をかけた催事であると同時に、短期間のみ使用される建築であることが、様々な建築的な実験を促し、その結果、万博建築は近代建築の進化に大きく貢献することになりました。

日本国内では、これまで日本万国博覧会(大阪万博、EXPO’70、1970年)、沖縄国際海洋博覧会(1975年)、つくば国際科学技術博覧会(1985年)、国際花と緑の博覧会(1990年)、日本国際博覧会 愛・地球博(2005年)の5回の万国博覧会が開催されており、大阪・関西万博[ 2025年4月13日(日) – 10月13日(月) ]がそれに続き、6回目ということになります。

本展覧会は、当館が所蔵する図面や企画段階の資料を中心とした展示を行い、これまでの5回の万国博覧会の会場計画と施設デザインに関する理解を深めていただくことを目的とします。本展覧会を通じて、万国博覧会が果たした建築史上の役割の一端を理解しながら、博覧会建築ならではの建築デザイン上の創意工夫をご鑑賞ください。

❖ 本展の特色・みどころ ❖

◇ 1)万博博覧会を楽しむための基礎知識が得られます

日本における5回の万国博覧会についての展示を通じて、万博建築のデザインや会場計画についての基礎知識を身につけることができます。それにより、大阪・関西万博をより一層楽しめることでしょう。

◇ 2)万博建築のオリジナル図面が見られる貴重な機会

これまで万博建築は、写真での紹介が中心で、原図の公開は稀でした。本展は、館蔵資料約20万点の中から、初公開を含む日本の万国博覧会に関連する資料を一挙に公開します。

◇ 3)手描きの図面で難しい形を実現する技と情熱

1960年代末、まだコンピュータを使った作図(CAD)が一般的でない時代、建築家たちは手描きの図面で、複雑な形の建築を創造しました。構想段階やスケッチも展示しますので、建築家の挑戦と情熱をご鑑賞いただけます。

◇ 4)身近な方々が語る建築家の生の姿

当館では、建築家に関わるオーラルヒストリーを記録する活動も行なっています。万博建築の設計に関して、構造家・木村俊彦、建築家・村田豊に関連する未公開記録を編集し公開します。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 文化庁 国立近現代建築資料館 ]

【展覧会】回向院念仏堂|第11回 鳥居清長忌展覧会|二日間だけの「清長と版元たち」〜蔦屋重三郎の時代〜|’25年5月31日-6月1日 / 二日間|終了

回向院念仏堂

第11回 鳥居清長忌展覧会

二日間だけの「清長と版元たち」〜蔦屋重三郎の時代〜

会 期 令和7年(2025年)5月31日[土]- 6月1日[日]

開館時間 10時 - 17時 * 入館は閉館の30分前まで

会場案内 回向院念仏堂 2階

〠 130-0026 東京都墨田区両国2丁目8−10

TEL: 03-3634-7776 ▷ 交通・アクセス

問い合せ 清長忌実行委員会事務局

〠 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目18-4 昭美ビル1階

電話. 03-5640-4446

後 援 国際浮世絵学会/一般社団法人 墨田区観光協会

協 力 公益社団法人 川崎・砂子の里資料館/

公益財団法人 摘水軒記念文化振興財団/

千葉市美術館/すみだ北斎美術館/其角堂/株式会社 江戸文物研究所/

有限会社 艸藝社

主 催 回向院、清長忌実行委員会

入場無料

────────────────────

このたびの鳥居清長忌展覧会では回向院に眠る鳥居清長とともに、本年話題となっている浮世絵の版元、すなわち浮世絵のプロデューサーにも焦点を当てています。とかく浮世絵といえば、図柄を描いた浮世絵師が注目されてしまうのはやむを得ないが、しかし浮世絵師の独力で浮世絵版画ができあがるわけではありません。絵師は版下絵を描き、彫師がその版下絵を板に裏返しに貼って版木を彫り、摺師が版木に墨や絵具を置き紙をのせてバレンで摺ることで一枚の版画が完成するという、卓越した職人たちによる協業なのです。そして、浮世絵の出版企画を立て、職人たちを統率して作品を摺りだし、販売まで担った出版者が版元なのです。

版元たちにとって、人気絵師に版下絵を描いて貰うことは商売の成果に直結していました。清長の場合は、大多数の錦絵を西村屋与八(永壽堂)から刊行していますが、蔦屋重三郎(耕書堂)版も散見されます。西村屋は美人画の有力版元でしたが、新興の蔦屋はやがて喜多川歌麿や東洲斎写楽の大首絵という新機軸で対抗してゆくことになるのです。

なお、ここ回向院の境内には、「無縁法界塔」と揮毫された供養塔が文久三年(一八六三)に建立されています。基壇正面に「にしきゑ(錦絵)職人中」とあり、台座には摺師の名も刻まれています。光を当てるべき浮世絵の重要な担い手たちにも、あわせて思いを馳せていただければ幸いです。

十文字学園女子大学 教育人文学部文芸文化学科

教 授 樋口一貴

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 回向院念仏堂 清長忌実行委員会事務局 ]

【展覧会】調布市武者小路記念館|調布市制施行70周年・実篤記念館開館40周年・武者小路実篤生誕140年記念|春の特別展 実篤の肖像|’25年4月26日-6月8日|会期末

調布市武者小路記念館

調布市制施行70周年・実篤記念館開館40周年・武者小路実篤生誕140年記念

春の特別展 実篤の肖像

会 期 2025年4月26日[土]- 6月8日[日]

開館時間 午前9時 - 午後5時

* 閲覧は午前10時-午後4時。毎週木曜日と最終水曜日は休室

* 旧実篤邸(登録有形文化財)内部公開日/毎週土曜日・日曜日、祝日

時間:午前11時から午後3時 ※ 雨天中止

休 館 日 月曜日(月曜日が祝日の場合は直後の平日)

4月28日、5月7日、12日、19日、26日、6月2日

入 場 料 大 人 200円・小・中学生 100円

* チケット各種・割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照。

会場案内 調布市武者小路実篤記念館

〠 182-0003 東京都調布市若葉町1-8-30

TEL 03(3326)0648 ▷ 交通・アクセス

────────────────────

武者小路実篤は、今年2025年5月12日に生誕140年を迎えます。東京で生まれ育った実篤は、学生時代を過ごした学習院で多くの友人と出会い、24歳で雑誌『白樺』を創刊して歩み出した文学の道、33歳の時に始めた新しき村の活動、40歳を前に本格的に取り組み始めた書画の制作など、多岐にわたる活動の中で多くの人と交流を重ねました。

岸田劉生や堅山南風ら日本近代美術を代表する画家が実篤をモデルに絵画を描き、文壇では白樺同人をはじめ、佐藤春夫や久米正雄らが実篤の人柄や文学作品ににじみでる人間性に言及しています。

本展覧会では同時代の文学者が著した印象や人物像、芸術家が絵画や彫刻で表現した肖像、田沼武能や林忠彦、坂本万七、吉田純ら写真家が撮影したポートレイト、妻や娘から見た父・実篤の姿など、さまざまな「実篤の肖像」をとおして「武者小路実篤」という人物を今一度とらえ直す機会とします。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 調布市武者小路記念館 ]

【NEWS】慶應義塾大学アート・センターが 改正博物館法の定める「登録博物館」として新規登録|‘25年4月

慶應義塾大学アート・センター Keio University Art Center

慶應義塾大学アート・センターが

改正博物館法の定める「登録博物館」として

新規登録されました

慶應義塾大学アート・センターは、2011 年に現在の所在地である三田キャンパス南別館に移転し、同館1階に専用展示施設「アート・スペース」を開室しました。さらに、2013年に東京都教育委員会に申請し、旧博物館法のもと「博物館相当施設」に指定されました。博物館法において、学芸員資格取得のために必要な単位のうち博物館実習に関しては、登録博物館または相当施設における実習により習得することが明記されています。これまでアート・センターは博物館相当施設として学生の学芸員資格取得を支えてきました。

2022年4月「博物館法の一部を改正する法律」が公布され、2023年4月から施行されました。約70 年振りの単独での法改正となり、博物館の登録要件についても見直しがありました。旧博物館法においては、学校法人が設置する博物館は、相当施設としての申請しか認められませんでしたが、改正博物館法において、学校法人の博物館も新たに登録博物館となることが認められました。

この度の法改正を受け、慶應義塾大学アート・センターは改めて「登録博物館」として東京都教育委員会に申請し、審査の結果、2024 年12 月23 日付で「登録博物館」として新規登録されました。 今後もアート・スペースでの展覧会の開催、研究アーカイヴの構築と運用、学内収蔵品の調査・研究、博物館実習をはじめとする大学および一貫教育校を対象とした教育活動、地域との連携などに取り組み、国内外の芸術研究の進展に寄与してまいります。

慶應義塾大学アート・センター(三田キャンパス南別館1F アート・スペース)

〠 108-8345 東京都港区三田2-15-45

慶應義塾大学三田キャンパス南別館

TEL 03-5427-1621 FAX 03-5427-1620 ac-tenji☆adst.keio.ac.jp

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 慶應義塾大学アート・センター 当該資料掲載ページ ]

[ 参 考 : 文化庁 博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)について ]

【展覧会】東京大学総合研究博物館|特別展示 FORMOSA-異端の植物学者 早田文藏|’25年4月24日- 9月5日

東京大学総合研究博物館

特別展示

FORMOSA-異端の植物学者 早田文藏

会 期 2025年4月24日[木]- 9月5日[金]

開館日 土曜・日曜・祝日(ただし、講演会開催日は13:00-17:00開館)

* 臨時休館することがあります。事前に 開館カレンダー を確認下さい。

開館時間 10:00 - 17:00(入館は16:30まで)

会場案内 東京大学総合研究博物館(東京大学本郷キャンパス内)

〠 113-0033東京都文京区本郷7-3-1 ▷ 交通・アクセス

問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

協 力 東京大学大学院理学系研究科附属植物園、台湾農業部林業試験所、

国立台湾大学生態学・演化生物学研究所

企画・総指揮 池田 博

主 催 東京大学総合研究博物館

————————————–

◇ 講演会

会 場 東京大学総合研究博物館 7階ミューズホール(集合場所は1階展示会場内)

定 員:50名(先着順、事前申込み不要)

① 5月25日[日]15:00-16:00

「早田文藏の生涯と業績」池田 博(東京大学総合研究博物館・准教授)

② 6月15日[日]15:00-16:00

「ゲーテ[植物変態論]と早田文藏」山中慎太郎

(東京大学大学院人文社会系研究科・博士課程)

③ 6月29日[日]15:00-16:00

「早田文藏の[動的文類学説]と[華厳思想]」中村陽一

(秋草学園短期大学・名誉教授)

④ 7月13日[日]15:00-16:00

「早田文藏の生命論と法華経」中尾 暁

(広島大学大学院人間社会科学研究科・研究員)

⑤ 7月27日[日]15:00-16:00

「早田文藏による台湾と富士山の植生と遷移」支倉千賀子

(東京農業大学農学部・非常勤講師)

⑥ 8月10日[日]15:00-16:30

「富士山亜高山帯の森林遷移と早田文藏の[動的分類学説]」中村俊彦

(東京大学大学院・農学特定支援員)

⑦ 8月24日[日]15:00-16:30

「早田植物学と台湾」大場秀章(東京大学・名誉教授)

入場無料

────────────────────

早田文藏(1874-1934)は、新潟県出身の植物学者です。1904年から亡くなるまで東京帝国大学(現 東京大学)に奉職し、附属植物園(通称 小石川植物園)の第3代園長を務めるとともに、富士山や台湾、東南アジアの植物に関する研究を進めました。特に台湾の植物に関しては、1600種を超える植物に命名し、「台湾植物学の父」とも称せられます。早田はオーソドックスな分類学的研究だけではなく、植物の群落遷移や分類体系、あるいは内部形態などに関する独自の学説を提唱しました。しかし、早田の学説は当時の日本の学者や学会から好意的な評価を得ることはありませんでした。

本特別展では、異端の植物学者とされる早田文藏が残した資料を提示しながら、早田の生涯と業績を紹介するとともに、早田の思想が現代の生物学に示唆する意義について考察したいと思います。タイトルの「FORMOSA」は、「台湾」を指すと同時に、ポルトガル語で「美しい」という意味です。早田文藏の紹介をするのに良い言葉と考えました。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 東京大学総合研究博物館 ]

【展覧会】足利市立美術館|橋口五葉のデザイン世界|’25年4月5日-5月18日

足利市立美術館

橋口五葉のデザイン世界

会 期 2025年4月5日[土]- 5月18日[日]

* 作品保護のため一部展示替えがあります

開館時間 午前10時 - 午後6時(入館は午後5時30分まで)

休 館 日 月曜日(5月5日をのぞく)、4月30日、5月7日

観 覧 料 一 般 1000円 / 大学・高校生 700円 /中学生以下無料

* チケット各種・割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照。

会場案内 足利市立美術館

〠 326-0802 栃木県足利市通2丁目14ー7

電 話 0284-43-3131 / Fax 0284-43-3133 ▷ アクセス

監 修 岩切信一郎

企画協力 一般社団法人インディペンデント

主 催 足利市立美術館

────────────────────

橋口五葉(1881-1921)は、我が国の書籍装幀や新板画の先駆者として知られています。1881(明治14)年、鹿児島に生まれた五葉は1899(明治32)年に上京、白馬会研究所を経て1901(明治34)年に東京美術学校(現・東京藝術大学)で学びます。

東京美術学校在学中に、兄・貢の紹介で夏目漱石と知り合い、1905(明治38)年には漱石の小説家デビュー作である『吾輩ハ猫デアル』の装幀を手掛け、一躍注目を浴びることとなります。五葉にとっても装幀家としてのデビュー作でもあり、漱石の意を汲んだ装幀に仕上げました。

漱石の信頼を得た五葉はその後も『三四郎』、『それから』、『門』をはじめとする数多くの著作の装幀を手掛けてゆきます。漱石のほかにも、「日本の本をもっと美しくしたい」という想いのもと、泉鏡花をはじめとする日本近代文学を代表する様々な作家の装幀を手掛けました。日本に書斎文化が根付こうとしていた時代に、颯爽と登場して人気を博したのが、五葉の装幀だったのです。

五葉は、新板画において新たな表現を追求した側面が強調されがちではありますが、三越のポスターをはじめとする商業グラフィックも手がけており、グラフィックデザイナーとしても数多くの仕事を残しています。

本展では、こうした橋口五葉のグラフィックデザインを、夏目漱石をはじめとする書籍の装幀を中心にご紹介します。

41 歳の若さで没した五葉が手掛けた様々な領域の作品も併せてご覧いただくことで、五葉の豊かなデザイン世界をご紹介する展覧会です。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 足利市立美術館 ]

【展覧会】府中市美術館|橋口五葉のデザイン世界|’25年5月25日-7月13日|巡回待ち遠しいですね|

☆ Art 瓦版 掲載図版のほとんどは図版をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

☆ Art 瓦版 掲載図版のほとんどは図版をクリック or タップすると拡大表示されます ☆

府中市美術館

橋口五葉のデザイン世界

会 期 2025年5月25日[日]- 7月13日[日]* 一部作品の展示替えを行います。

前 期:2025年5月25日[日]- 6月15日[日]

後 期:2025年6月17日[火]- 7月13日[日]

休 館 日 月曜日

開館時間 午前10時 - 午後5時(入館は 午後4時30分 まで)

会場案内 府中市美術館 Fuchu Art Museum 2階 企画展示室

〠 183-0001 東京都府中市浅間町1丁目3番地(都立府中の森公園内)

電話:042-336-3371(代表) e-mail:bijyutu01☆city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ 050-5541-8600(ハローダイヤル)

観 覧 料 一 般 800円、 高校・大学生 400円、 小・中学生 200円

* 府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。

* コレクション展もご覧いただけます。

* チケット各種・割引・優待情報、関連イベント情報などは下掲詳細参照。

同時開催 コレクション展 「明治の彩り」ほか 府中市美術館 2階常設展示室/

「橋口五葉のデザイン世界」観覧券でご覧いただけます。

公開制作92 栗原一成 府中市美術館 1階公開制作室/観覧無料

主 催 府中市美術館

────────────────────

橋口五葉といえば、女性の美しさを柔らかく表現した版画で世界的に知られています。けれども、五葉の手がけた仕事はそれにとどまりません。書籍の装幀やポスター、洋画や日本画とジャンルを超えて多彩に活躍しました。

五葉の仕事の出発点には夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』の装幀があります。漱石は古美術から同時代の英国美術にいたらるまで、美術に深い知識と関心を持ち、自らの小説にも数多くの美術作品を登場させています。五葉は美術学校在学中から漱石と交流を持ち、漱石に認められてその著作の装幀を手掛けるようになります。本展では日本の書斎空間を美しく彩った五葉装幀の世界を、50点近くの書籍によりご紹介します。

装幀に見られる職人との協業や素材へのこだわり、画面を花々や小動物のモチーフで埋め尽くす華やかな装飾性は、その後の絵画や版画の仕事にも息づいていきます。同時代のヨーロッパの美術潮流であるアール・ヌーヴォーと、琳派や浮世絵などの日本の伝統。それらが、五葉の美意識のもとに融合し、唯一無二の作品世界を生み出しているのです。

本展では、装幀を出発点として五葉の全仕事をご覧いただくことで、装飾や美術という枠組みを超えた橋口五葉の豊饒なデザインの世界をご堪能いただきます。

> 橋口五葉(はしぐち・ごよう、1881-1921)<

1881(明治14)年、鹿児島市に生まれる。1899(明治 32)年に上京、当初日本画家の橋本雅邦に人門するが、同郷の黒田清輝の勧めで洋画に転じ、白馬会洋画研究所を経て翌年東京美術学校に入学。長兄・貢を介し夏目漱石と知り合い、『吾輩ハ猫デアル』の装禎を手がける。その後も日本近代文学を代表する作家の装禎を次々と手がけた。1907(明治40) 年東京勧業博覧会に油彩画による屏風絵《孔雀と印度女》を出品し二等賞、第一回文展に《羽衣》が入選。1911(明治44)年には三越呉服店の懸賞に応募し《此美人》が一等に選ばれる。その後、自身の浮世絵研究に基づき新板画の制作に取り組み、《髪梳ける女》などの傑作を生み出した。1921(大正10)年41歳で病没。

> 展覧会構成 <

◆ 第1章 『吾輩ハ猫デアル』

夏目漱石は小説家としての出発点である『吾輩ハ猫デアル』を世に出すにあたり、美しい本を出したいとの願いを持っていました。五葉はこれまでになかった装幀でこの願いにこたえ、今でも日本の近代装幀史に大きな足跡を残す名作が誕生しました。

◆ 第2章 五葉と漱石

五葉と漱石の交流は俳句雑誌『ホトトギス』から始まります。『ホトトギス』に新風を吹き込んだ五葉の挿絵の数々、さらに漱石との関わりから生まれた装幀の数々をご紹介します。青磁を思わせる色合いの表紙に鉄線の模様が浮かぶ『鶉籠』、表紙に漆塗りを施した『草合』から、スエードが装幀に用いられている『行人』まで、五葉が手掛けた漱石本が一堂に会します。

◆ 第3章 五葉装幀の世界

五葉はブックデザインという言葉もまだない時代に先駆的な仕事を残しています。今見ても新しい、華やかなデザインで包まれた泉鏡花の著作の数々。表紙や見返しだけでなく、本文にまで装飾が施された『浮草』。本を立体としてとらえた五葉の装幀は、手のひらに収まる小さな世界に美しさが凝縮されたものとなっています。

◆ 第4章 五葉の画業

鹿児島で日本画を、さらに東京美術学校で西洋画を学んだ五葉は、それらを吸収して新たな表現を追究していきます。油彩で描かれた衝立形式の《孔雀と印度女》や、装飾的な花鳥イメージあふれる《黄薔薇》などの絵画作品はそうした探求の成果が結実したものです。

石販を三十五度刷り重ねた非常に贅沢なポスター《此美人》、絵葉書や雑誌といったグラフィックの数々からは、五葉の華やかなデザインの世界が浮かび上がってきます。

◆ 第5章 新板画へ

五葉は自ら浮世絵の研究を重ね、さらに九州・耶馬渓への旅を契機に自ら版画を手掛けることとなります。生前制作された作品は13点と僅かながら、今でも美しい輝きを放っています。スティーヴ・ジョブズも愛したと言われる珠玉の作品の数々をご紹介します。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 府中市美術館 ]

【会員情報】 ぢゃむ 杉本昭生さん|活版小本新作 ── 森鷗外『余興』|’25年4月2日

{ ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 一筆箋 }

森鷗外の『余興』です。

あらすじは、

義理で参加した宴会には当時人気の浪曲師の舞合が用意してあった。

鷗外は浪曲を好まない。我慢して聞いていたが徐々にいらいらが募ってくる。

やっと終って拍手しているところを見た藝妓が「面白かったでしょう」と

話しかけてきたことで、さらに気分が悪くなる……。

────────────────

今回も布装にしました。

気に入った柄に出会えた時はうれしいものですが、

歪みを修正したり図柄のいい部分を使うところまで気がまわりません。

制作方法も少し変えて、なるべく開きやすい作りを目指しましたが、

まだまだ道は遠いです。

【 詳 細: ぢゃむ 杉本昭生 活版小本 】

【平野富二の会】長崎直近情報|「平野富二生誕の地」碑前、三の堀跡の櫻が満開に!|日本二十六聖人記念館:宮田和夫会員情報ゟ|’25年3月31日

「平野富二生誕の地」碑 建立有志の会 「現:平野の会」 ── 皆さま

「平野富二生誕の地」碑 建立有志の会 「現:平野の会」 ── 皆さま

[2025年3月31日 日本二十六聖人記念館 宮田和夫]

ご無沙汰しております。

毎年恒例の「平野富二生誕の地」碑と桜の写真を数枚添付いたします。

記念碑の周辺の変容はさらに次のステップに入りまして、長崎市役所別館(江戸時代の長崎奉行所桜町牢屋)は現在解体作業の真っただ中です。工事は2年がかりで、駐車場&公園機能を兼ねる場所として整備されていくそうです。

石碑の文字ですが、脇の小さな文字は大丈夫ですが、表面の深く彫られた文字に塗られた黒墨は、部分的に少し色を失いつつあります。全体としてみるとまだ気になるほどではありませんが。

寒暖差が激しい気候が続いております。みなさまご自愛くださいませ。[宮田和夫]

────────────────────

「平野富二生誕の地」碑は2018年11月24日、長崎県勤労福祉会館(長崎県長崎市桜町9- 6)脇、長崎市の歩道に設置されました。碑は江戸時代の三の堀跡の方向(段差の下部)をむいていますが、ここは現在桜並木になっています。

宮田会員の写真で、前方突き当たり、満開の櫻並木を左手に曲がると、そこから信号ひとつ、三分ほどで長崎奉行所立山役所(現:長崎歴史文化博物館)裏門です。すなわち、安政4年-1857-数えて12歳の矢次富次郎少年 ── のちの平野富二が、幼少にして次男ながら「特例をもって」、また当時のならいで大刀・小刀を帯刀し、家僕(中間)ひとりをともなって長崎奉行社へ勤務した「通勤路」にあたります。

奉行所表門にまわっても七-八分ほどでしょうか、どうやら富次郎少年の運動不足はいなめなかったようです。

本稿読者の皆さまも、長崎訪問の折はぜひともここにお立ち寄りいただき、平野富二の「通勤路」を追体験していただき、またできましたら碑周辺の清拭にあたっていただけたらと勝手なお願いを。

そして宮田さん、いつもながらご負担をおかけしまして恐縮です。

【 参 考 : 長崎歴史文化博物館 日本二十六聖人記念館 】

【 関 連 : 平野富二-明治産業近代化のパイオニア 】

【展覧会】女子美術大学美術館|女子美アートミュージアム|2025年度 女子美の先達たちと女子美染織コレクション展 春の装い|’ 25年3月25日-4月28日|終了

女子美術大学美術館

女子美アートミュージアム 2025年度

女子美の先達たちと女子美染織コレクション展 春の装い

会 期 2025年3月25日[火]- 4月28日[月]

時 間 10:00ー17:00(入館は16:30まで)

休 館 日 日曜・祝日休館、大学の一斉休業日

会 場 女子美アートミュージアム

〠 252-8538 神奈川県相模原市南区麻溝台1900

女子美術大学 相模原キャンパス10号館1階 ▷ アクセス

TEL 042-778-6801 FAX 042-778-6815 E-mail-bsk☆venus.joshibi.jp

────────────────────

✿ 女子美アートミュージアム

女子美術大学相模原キャンパス内にある展示施設。

相模原市の豊かな自然と美術が融合する環境で市民との交流を深め、地域社会の人々に親しまれる美術館を目指しています。年間6本程度の企画展をはじめ、講演会やギャラリートーク、ワークショップなどの教育普及活動も行っています。

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 女子美術大学美術館 ]

【展覧会予告】大阪大学総合学術博物館|特別展 生誕100周年記念 松本奉山 ー 水墨画で世界を描くー|’ 25年4月26日-6月28日

大阪大学総合学術博物館

大阪大学総合学術博物館

特別展 生誕100周年記念

松本奉山 ー 水墨画で世界を描くー

期 間 2025年4月26日[土]- 6月28日[土] * 会期内に展示替を予定。

会場案内 大阪大学総合学術博物館 待兼山修学館 3階 多目的室

〠 560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-20

Tel 06-6850-6284(10時30分-17時00分/日・祝休館) ▷ アクセス

時 間 10時30分 - 17時00分(最終入場16時30分)

休 館 日 日曜・祝日休館。ただし、5月3日[土・祝]は「いちょう祭」のため開館

協 力 今治城、大本山摩耶山天上寺、松本奉山水墨画会、

大阪大学大学院人文学研究科、大阪大学文学部

主 催 大阪大学総合学術博物館

入場無料

────────────────────

松本奉山(1925-2010、本名:松本由美子)は、水墨画で世界を描いた女性の画家です。大正14年(1925)愛媛県今治市に生まれ、昭和13年(1938)神戸市灘区に移り住み、17歳で松本尚山(1886-1970)の内弟子となり、厳しい指導のもと鍛錬を積みました。

最初、油絵志望であった奉山は「水墨画で自分の描きたいものが描けるのか」という葛藤を抱えていましたが、昭和38年(1963)の初渡米をきっかけに新たな画境を切り開き、前例のない水墨画を作り上げました。その後も、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ各国、ブラジル、トルコなどで個展や席上揮毫を行い、世界をまたにかけて活躍しました。一方で、兵庫や琵琶湖、故郷の瀬戸内海など、日本の静かな風景に心を惹かれ連作を発表しました。

本展覧会では、奉山の初期から晩年にいたるまでの作品、スケッチブックなど、およそ100点を展示いたします。そのなかには、平成7年(1995)の阪神・淡路大震災で全壊した奉山の画室から救い出された資料も含まれています。今年は奉山の生誕100年であると同時に、阪神・淡路大震災から30年になります。この節目の年に、これまで未紹介であった作品を展示公開することで、奉山の功績を後世へ引き継ぐことができれば幸いです。

<展示構成(予定)>

◇ 序章 美山から奉山へ ―厳しい修行時代―

◇ 1 章 HOZAN開眼 ―世界へ羽ばたく水墨画―

◇ 2 章 静かな風景に心惹かれて ―日本美の再発見―

◇ 3 章 奉山芸術の到達点 ―墨色が奏でる最弱音(ピアニッシモ)―

◇ 終章 受け継がれる奉山の教え

※ 下掲詳細公式サイトで最新情報を確認の上ご観覧を。

[ 詳 細 : 大阪大学総合学術博物館 ]

【報告】ウェブサイト不調の報告とお詫び

ウェブサイト不調の報告とお詫び

株式会社朗文堂 朗文堂サラマ・プレス倶楽部への日頃のご愛顧に

ふかく感謝し、あつく御礼を申しあげます。

事後報告となりますが、小社の E メール、ウェブサイトが

2024年12月より突如不通・不達となりました。

これは委託サーバー会社が予告なく「消滅」したためで、

小社としましても当惑いたしました( 関連記事 )。

現在新サーバー会社への移管、および復旧作業を、管理者のもとで実施しております。

この間皆さまには多大なるご不便・ご惑をおかけいたしますこと、

ふかくお詫び申しあげます。

メール、ウェブサイト本体から順次復旧しておりますが、

今後もシステム環境の変更にともなう不具合、不調などが発生するおそれもあり、

いましばらくの間、ご面倒をおかけすることと存じます。

なにとぞご理解を賜りたく 衷心よりお願い申しあげます。

株式会社朗文堂 朗文堂サラマ・プレス倶楽部

【お知らせ】会社住所移転のお知らせ|朗文堂/サラマ・プレス倶楽部ゟ

当社の移転計画を発表してから時間が経過しましたが、2020年02月01日より、朗文堂/サラマ・プレス倶楽部は下記住所地に移転いたしました。

この間なにかとご不便をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげます。

恐縮ながら、お手元の住所録の「住所のみ」をご変更たまわりたく存じます。電話、ファクシミリ、URL アドレスなどには変更がございません。

セキュリティ管理の厳しい建物となりましたので、お手数ながら来社ご希望のお客さまは、必ず事前にご予約のうえ、お越しいただけますようお願い申しあげます。

**********************************

株式会社 朗 文 堂 / サラマ・プレス倶楽部

162-0065 東京都新宿区住吉町8-13-204

電 話 03-3352-5070(変更ありません)

ファクシミリ 03-3352-5160(変更ありません)

http://www.robundo.com http://robundo.com/salama-press-club/

**********************************

【ニュース&プレスリリース】モリサワ OPENType フォントの共同開発で株式会社写研と合意|2021年01月18日

2021年01月18日

モリサワ OpenTypeフォントの共同開発で株式会社写研と合意

──────────────

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25、以下モリサワ)は、 株式会社写研(代表取締役社長:笠原義隆 本社:東京都豊島区南大塚2-26-13、以下写研)の保有する書体を、両社共同で OpenType フォントとして開発することに合意しました。

写研の書体は、幅広いバリエーションと洗練されたデザインが特徴で、専用のシステムを通じて多くの媒体で利用されています。この度の OpenType フォント開発を通じ、より幅広い用途でご利用いただけるよう両社で取り組みます。

フォントは2024年より順次リリースする予定です。2024年は、写研の創業者である石井茂吉氏とモリサワの創業者である森澤信夫が、写真の原理で文字を現して組む邦文写真植字機の特許を、1924年に共同で申請して100周年の節目にあたります。

今回の取組みについて両社の代表は次のように述べています。

株式会社写研 代表取締役社長 笠原義隆 氏

「共に邦文写真植字機を世に送り出したモリサワ社と共同事業を開始できることに、深い感慨を覚えます。 今後写研書体がより多くの皆様にご利用いただけますよう、鋭意努めてまいります。」

株式会社モリサワ 代表取締役社長 森澤彰彦

「邦文写真植字機発明100周年に向けて、両社共同でフォントを開発できることを心から嬉しく思っています。長年にわたって愛される写研の書体をこれからも多くの皆様にご利用いただけるよう、グループ一丸となって誠心誠意取り組んでまいります。」

フォントのラインナップやご提供形態は今後随時ご案内します。

◯ 本件に関するお問合せ

株式会社モリサワ 東京本社 経営戦略部 広報宣伝課

[ 詳細 : 株式会社モリサワ ]

{新宿餘談}

本稿は、論評無しで紹介いたします。

【展覧会】日本デザインコミッティー|第770回デザインギャラリー1953企画展|粟辻 博のテキスタイル|’21年1月27日-2月22日

日本デザインコミッティー

第770回デザインギャラリー1953企画展

粟辻 博のテキスタイル

期 間 2021年1月27日[水]-2月22日[月] 入場無料・最終日午後5時閉場

時 間 午前10時一午後8畤 松屋銀座営葉時間

会 場 松屋銀座7階 デザインギャラリー1953

主 催 日本デザインコミッティー

協 力 AWATSUJI design、株式会社フジエテキスタイル

──────────────

京都西陣のDNAを根っこに持ちながら、鮮烈な色彩や多彩なパターンのテキスタイルを次々と生み出し、刺激と感動を与え続けた人、粟辻 博(1929-95)。

自らのデザインを、表層(サーフェス)のデザインと捉え、日常のテキスタイルに留まらず、空間との関係性に踏み込んだデザインや、現代アートへと交差しながら、1900年代後半の熱い時代を駆け抜けて、日本のテキスタイルデザインを革新し発展させた孤高の先駆者、粟辻 博 の、小さなスペースには収まりきれない回顧展です。 展覧会担当:川上元美

[ 詳細 : 日本デザインコミッティー]

【展覧会】東京国立博物館|清朝書画コレクションの諸相 ― 高島槐安収集品を中心に ―|2021年1月2日-2月28日|事前予約制

東京国立博物館

清朝書画コレクションの諸相 ― 高島槐安収集品を中心に ―

会 期 2021年1月2日[ 土]-2021年2月28日[日]

会 場 東京国立博物館 東洋館 第 8 室

開館時間 9:30-17:00(入館は閉館の30分前まで)

観 覧 料 一般 1000円/大学生 500円

予約詳細 本展は「COVID – 19」感染予防のため事前予約制での開催です → 詳 細

──────────────

毎年開催している台東区立書道博物館との連携企画第18弾として、今年度は中国書画のコレクションをテーマに展示します。

台東区立書道博物館で中村不折、当館で高島槐安の収集品に焦点をあて、作品にみられる題跋や鑑蔵印等から、清時代から中華民国時代にかけて形成された官・民の書画コレクションの系譜をたどるとともに、それらを受け継ぐ両コレクションの特色を紹介します。

本展示は「COVID – 19」感染予防のため「事前予約制」で開催されます。

日時指定予約は、こちら から →

[ 詳細 : 東京国立博物館 ]

☆ 同時開催が予定されていた 台東区立書道博物館 は「COVID – 19」緊急事態宣言終了までの休館が広報されています。

【展覧会】根津美術館 |企画展 きらきらでん(螺鈿)|2021年1月9日-2月14日

根津美術館 企画展

きらきらでん(螺鈿)

会 期 2021年1月9日[土]-2月14日[日]

休 館 日 毎週月曜日 * 1月11日[月・祝]は開館、翌12日[火]は休館

開館時間 午前10時-午後5時(入館は午後4時30分まで)

入 場 料 一般 1300円、学生 1000円、中学生以下は無料

会 場 根津美術館 展示室 1・2

──────────────

輝く真珠層を持つ貝を、文様の形に切り抜き、嵌め込んだり貼り付けたりして装飾する技法、螺鈿(らでん)。「螺」は巻き貝、「鈿」は貝で装飾するという意味です。

アジア圏では漆工技法にも取り入れられ、主に夜光貝や鮑貝が用いられました。貝片の色は単なる白ではなく、内から放光するかのような青から赤のグラデーションのきらめきを持ちます。その貝と漆独特の美しい艶とで織りなされる世界は古来、人々を魅了してきました。

本展覧会では根津美術館の所蔵品を中心に、日本における螺鈿技術の受容と展開の歴史をたどりながら、中国大陸・朝鮮半島・日本・琉球の、きらきらの螺鈿の魅力をご堪能いただきます。

企画展「きらきらでん」は「COVID – 19」感染予防のため「日時指定予約制」で開催されます。

日時指定予約は、こちら から →

[ 詳細 : 根津美術館 ] { 活版アラカルト まとめ }

【会員情報】日比谷図書文化館 特別展|複製芸術家 小村雪岱 ~装幀と挿絵に見る二つの精華|’21年1月22日-3月23日

千代田区立 日比谷図書文化館 特別展

複製芸術家 小村雪岱 ~装幀と挿絵に見る二つの精華~

会 期 2021年1月22日[金]-3月23日[火]

休 館 日 2月15日[月]、3月15日[月]

観覧時間 月曜日-木曜日 午前10時-午後7時、金曜日 午前10時-午後8時、

土曜日 午前10時-午後7時、日曜日・祝日 午前10時-午後5時

* 入室は閉室の30分前まで

会 場 千代田区立 日比谷図書文化館 1 階 特別展示室

観 覧 料 一般 300円、大学・高校生 200円

主 催 千代田区立 日比谷図書文化館

監 修 真田 幸治(装幀家、小村雪岱研究家)

──────────────

大正3年9月、小村雪岱(こむら せったい)は、文豪・泉鏡花による書き下ろし小説単行本『日本橋』で、装幀家としてデビューします。鏡花の小説世界を愛した若き無名の日本画家は、その画号「雪岱」も鏡花によって授けられました。

以後、装幀家としてばかりでなく、挿絵画家としても後に「雪岱調」といわれる独自の画風で邦枝完二の新聞連載小説「おせん」などを手がけ、雑誌や新聞などの印刷複製物で活躍します。

さらには舞台装置家としての面も見せ、装幀、挿絵、舞台装置と三つの分野で才能をいかんなく発揮しました。

本展では日本画家という出自を持ちながら、装幀家、挿絵画家という職能で輝きを放つ雪岱の仕事に注目、特に挿絵画家としての仕事については、監修者・真田幸治氏の膨大な個人コレクションから、当時の雑誌や新聞を用いてふんだんに紹介します。

雑誌のページ全体を使って大胆にレイアウトする様など、印刷物を通した複製芸術家としての雪岱の世界をご堪能ください。

◉ 小村雪岱(こむら せったい)プロフィール

本名 安並泰助(旧姓小村)。明治20(1887)年、埼玉県川越市生まれ。明治41(1908)年、東京美術学校日本画科選科卒業。

大正3(1914)年、泉鏡花『日本橋』(千章館)の装幀を手がけ、以後、鏡花本のほとんどの装幀をまかされる。また、水上瀧太郎や久保田万太郎、里見弴、昭和にはいってからは邦枝完二や長谷川伸、子母澤寛ら、大衆小説作家らの著書の装幀を多く手がけている。

挿絵画家としては邦枝完二の新聞連載小説「おせん」や、「お伝地獄」で確固たる地位を築き、舞台装置家としては守田勘彌「忠直卿行状記」を嚆矢として、中村歌右衛門や尾上菊五郎の舞台の装置を多く手がけた。

昭和15(1940)年歿。昭和17(1942)年、『日本橋檜物町』『雪岱画集』(高見澤木版社)刊行。

◉ 展示構成

Ⅰ.【鏡花本】/Ⅱ.【新聞連載小説の挿絵】/Ⅲ.【雑誌の挿絵】/Ⅳ.【九九九会の仲間たちの装幀本】/Ⅴ.【資生堂意匠部】/Ⅵ.【大衆小説作家の装幀本】

※ 感染症「COVID – 19」予防対応実施中。下掲詳細を確認の上展観を。

[ 詳細 : 千代田区立 日比谷図書文化館 ]

【展覧会】ギンザ・グラフィック・ギャラリー第381回企画展|SURVIVE – EIKO ISHIOKA /石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか|前期・後期展示|’20年12月4日-’21年3月9日

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第381回企画展

SURVIVE – EIKO ISHIOKA /石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか

会 期 ── 会期を前期、後期に分け作品の入れ替えを行います。

前期 {広告・キャンペーン}:2020年12月4日[金]-2021年1月23日[土]

後期 {グラフィック・アート}:2021年2月3日[水]ー2021年3月19日[金]

〔冬期休館:2020年12月28日[月]-2021年1月5日[火]〕

会 場

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

〒104-0061 東京都中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F/B1

入場無料 11:00 am-7:00 pm 日曜・祝日休館

──────────────

石岡瑛子(1938-2012)は、1960-70年代の東京で、資生堂、パルコ、角川書店などのアートディレクター(AD)として、広告界にセンセーションを巻き起こし、当時世の中にある「女性」のイメージをことごとく覆し、1980年代の「女の時代」到来の布石を打ちました。

「モーレツからビューティフルへ」や、「ディスカバー・ジャパン」などのキャンペーンではじまった1970年代の広告は、オイルショック(1973年)を契機に、高度成長経済の波に乗った大量生産、大量消費の時代が終わり、企業イメージによる差別化の時代へと突入。石岡瑛子や浅葉克己といった個性的なアートディレクターの出現によって、広告は商品の顔ではなく、企業の顔を明快にアピールするもの、つまり、「ものを宣伝するのではなく、現象(生き方=思想)を広告宣伝する」ようになりました。

特に70年代、最も熱いメッセージを送り続けた一連のパルコのポスターは、カメラマン、コピーライター、モデル等との親密でありながら、緊張感みなぎるコラボレーションにより、世界も驚くほどの表現水準に高まり、広告の領域を超えて強烈なアートとして時代を彩りました。

本展は石岡瑛子のデビューから1980年代のニューヨークへ渡るまでの日本の仕事に焦点を当てます。前期は資生堂やパルコなどの広告キャンペーンの名作を中心に、後期は映画や演劇のポスターをはじめ、今まであまり見る機会がなかったグラフィック・アート作品なども厳選してご紹介します。

生前、石岡がマントラのように唱えていたことば、「ORIGINARITY」、「REVOLUTIONARY」、「TIMELESS」。半世紀近い時を超えてなお、これら石岡瑛子の革命的な創造精神の破片は、私たちの心を激しく揺さぶりながら、確信を持って「目覚めなさい」とささやいています。

※ 感染症「COVID – 19」予防対応実施中。下掲詳細を確認の上展観を。

[ 詳細 : ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)]

◉{新宿餘談}

「SURVIVE – EIKO ISHIOKA /石岡瑛子 グラフィックデザインはサバイブできるか」── SURVIVE、サバイブ とは英語の動詞で「生きのこる」、名詞でSurvival は「生きのこること」をあらわす。ggg ギャラリーでの意欲的かつ大胆な名称での展覧会となった。

[参考: NOTES ON TYPOGRAPHY:【ことのは】まもなく百年|グラフィックデザイナー|graphic design [印] 印刷を通して表現するデザイン。|graphic designer の語が最初に使われたのは1922年で、アメリカのドウィギンズ(→ Dwiggins)の造語だった|通称:森澤辞書ゟ|森澤 茂 ① ‘ 20年2月17日 ]

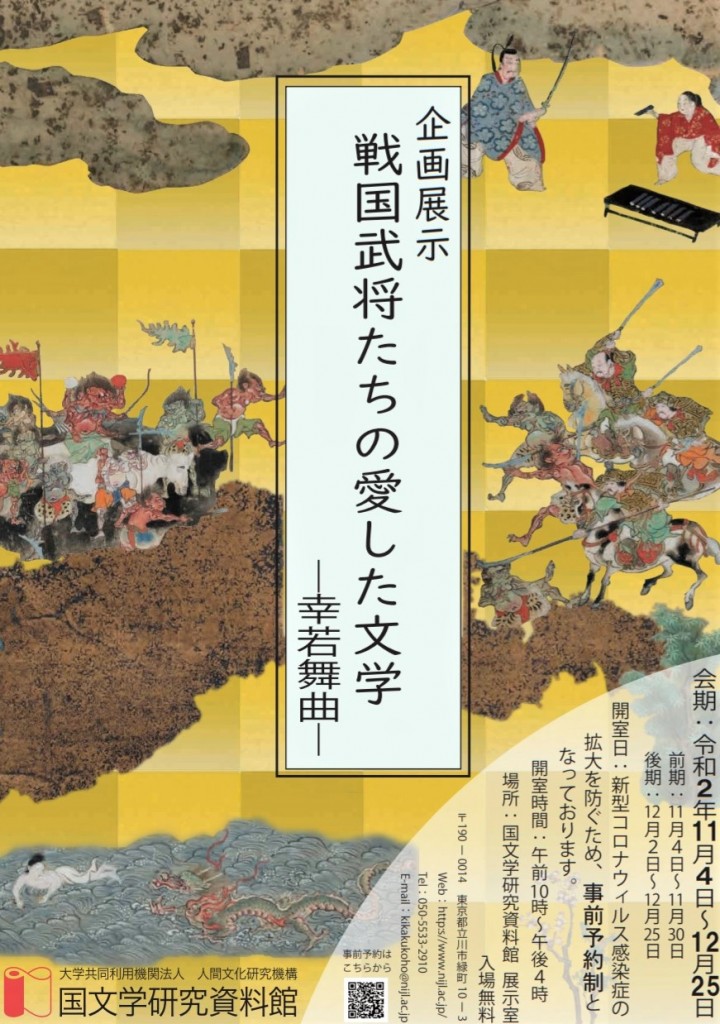

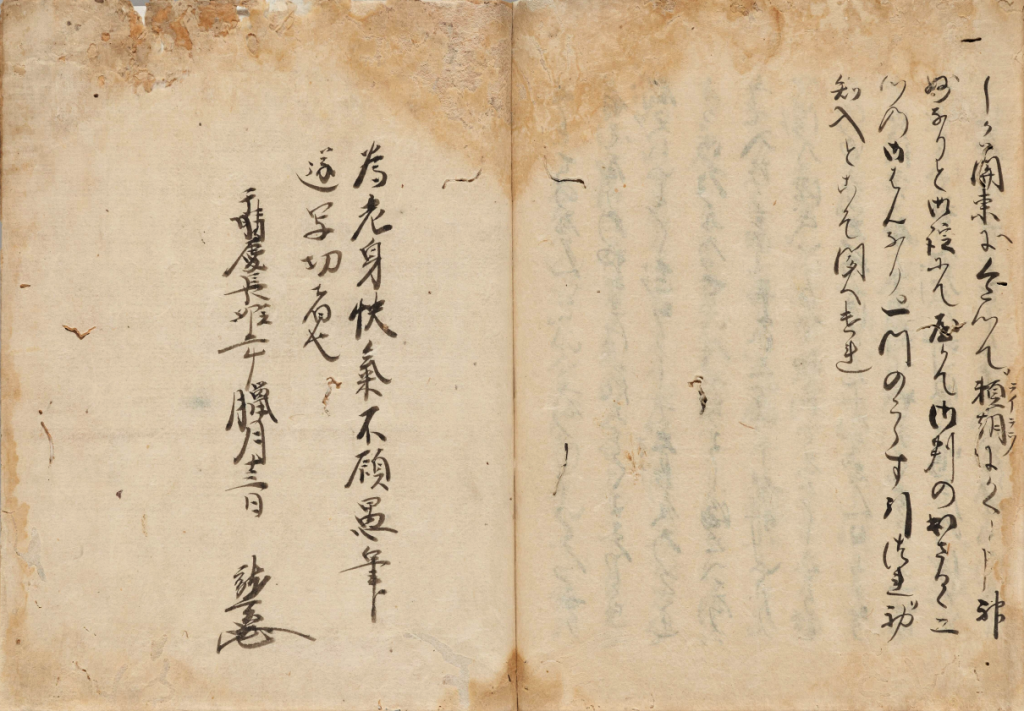

【展覧会】国文学研究資料館|企画展示「戦国武将たちの愛した文学 ― 幸若舞曲 ―」|令和2年11月4日-12月25日

国文学研究資料館

企画展示「戦国武将たちの愛した文学 ― 幸若舞曲 ―」

会 期 令和2年11月4日[水]-12月25日[金]

※土曜日は北側通用口(正面玄関左手)よりお入りください。

開 室 日 「COVID – 19」予防対応実施中のため、当分の間、事前予約制となっております。

開室時間 午前10時-午後4時 ※入場は午後3時まで

場 所 国文学研究資料館1階 展示室

問い合わせ先

国文学研究資料館 連携企画・広報係

TEL:050-5533-2910 FAX:042-526-8604

主 催 国文学研究資料館

入 場 無 料

──────────────

15世紀-17世紀に流行した幸若舞曲は、鼓を伴奏に謡い舞う語り物芸能です。軍記物を題材とした長編作品の語りを得意とし、それらは読み物としても人気を集めました。

本展では、当館が長年にわたり収集してきた幸若舞曲に関する古典籍を一堂に集め、公開いたします。

《主な展示品》

★初公開となる貴重な写本も!

幸若舞曲五番五冊・幸若歌謡集一冊(神龍院梵舜-しんりゅういんぼんしゅん等による書写)

★物語を描いた鮮やかな絵巻や屏風もご紹介

★物語を描いた鮮やかな絵巻や屏風もご紹介

『大織冠-たいしょかん』

『義経奥州落絵詞-よしつね おうしゅう おちえことば』

(碧洋臼田甚五郎-へきよう うすだじんごろう-文庫)

※「COVID – 19」予防対応実施中。下掲詳細を確認の上展観を。

※「COVID – 19」予防対応実施中。下掲詳細を確認の上展観を。

[ 詳細 : 国文学研究資料館 ]

【オンラインイベント】チェコセンター|アドルフ・ロース Pioneer of Modern Living|生誕150周年

チェコセンター

チェコセンター

アドルフ・ロース Pioneer of Modern Living

今年は、ブルノ生まれの建築家 アドルフ・ロース の生誕150周年です。モダニズム建築の先駆者のひとりとして活躍し、「装飾は罪悪である」という言葉を生んだロースの建築作品は、今なお多くの建築家に影響を与えています。

チェコセンターでは、生誕150周年を祝い、Facebook を中心として情報発信をしていくほか、オンラインでのイベントを行っていく予定です。

ナビゲーター:アダム・ゲブリアン(建築家)

主 催:チェコセンター・ロンドン

協 力:Mall.tv、ヴィンターニッツ邸 https://www.loosovavila.cz/

【詳細: チェコセンター 】

◉アドルフ・ロース Adolf Loos (1870 – 1933)

ブルノ生まれ(当時はオーストリア=ハンガリー帝国)。19世紀末のヨーロッパで、最も影響力をもっていた建築家のひとり。同時に、モダニズム運動の基礎を形作る言論を著して注目を集めたことでも知られる。

リベレツおよびドレスデンで建築を学び、その後1893年から1896年まで3年間アメリカ合衆国に滞在し、アメリカの工業建築の革新的な効率の良さに感銘を受け、自身の作品にもその影響が表れている。その後ウィーンに移り、そこで数多くの論評を書き綴った。

特筆すべきなのは『装飾と犯罪』(Ornament und Verbrechen)で、建築において装飾要素をそぎ落とすことは精神力の象徴であると主張した。

ロースは内装の空間配置に関して独自の原理、すなわち「ラウムプラン」を提唱し、プラハのミュラー邸やヴィンターニッツ邸で実装した。個人の邸宅を手掛けたほかには、ウィーンのミヒャエル広場にあるゴールドマン&ザラチェの商業ビルや、カフェ・ムゼウム、またアメリカンバー・ケルントナーなどがとりわけ有名である。

プラハ市内 ミュラー邸(2016年 大石 薫撮影)

プラハ市内 ミュラー邸(2016年 大石 薫撮影)

[参考:活版 à la carte「プラハの機能主義建築 ─ 伝統と現代建築への影響」 ]

ウィーン中央市民墓地(正面入口から入場、直ぐ左折・直進して突きあたりに所在)

ウィーン中央市民墓地(正面入口から入場、直ぐ左折・直進して突きあたりに所在)

[参考:タイポグラフィつれづれ艸 文字講座 知識としての文字 石のエクリチュール]

【NEWS】2025年日本国際博覧会ロゴマーク公募事務局|大阪・関西万博 ロゴマーク最優秀作品決定|8月25日

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

2025年日本国際博覧会ロゴマーク公募事務局 2020年8月25日

最優秀作品

デザインコンセプト

デザインコンセプト

踊っている。跳ねている。弾んでいる。だから生きている。大阪・関西万博。1970年のデザインエレメントを DNA として宿した CELL たちが、2025年の夢洲でこれからの未来を共創する。 関西とも、大阪府ともとれるフォルムを囲んだメインシンボルだけでなく、CELL たちは、文字や数字を描きだし、キャラクターとしてコミュニケーションする。自由に。有機的に。発展的に。いのちの輝きを表現していく。

受 賞 者

グループ名 TEAM INARI(チーム イナリ)

作者(代表者) シマダ タモツ

生年 1965年

職業 アートディレクター/グラフィックデザイナー

グループメンバー

雨宮 深雪・大亦 伸彦・上村 慎也・布川 侑己・藤澤 勇佑

[ リンク : 2025年日本国際博覧会ロゴマーク公募事務局 ]

【会員情報】OMOTESANDO ROCKET|遠山由美 個展「Cosmic Ego ─ 自我からの解放をめざして ─」|6月26日-7月1日

MOTESANDO ROCKET

遠山由美 個展「Cosmic Ego ── 自我からの解放をめざして ──」

開催日時 2020年6月26日[金]-7月1日[水]

11:00-19:00 会期中無休 * 7月1日[水]18:00まで

* 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針により、営業時間が変更となる場合がございます。

──────────────

独自の手法で新しいカリグラフィの領域を模索しながら、時代と呼応するかのように言葉と文字で表現した作品を国内外で発表する遠山由美の2年ぶりとなる新作展を開催します。

本展では、昨年 “ 弱肉強食 ” について考えるプロセスで ego とかきつづけ、その行為をとおして自己と向き合い、闘った私的記録でもある表題作「Cosmic Ego」のほか、依存と自立のはざまを探る「家になる私」「出口と入口」など、今日の状況を暗示するかのような主題の作品を展示。カンヴァスに墨やアクリル、油絵具などで描いた大型作品から最新の書画まで、内省的世界観の提示を目指す作品の数々を、ぜひご覧ください。

新型コロナウイルスの出現によって、わたしたちに本当に必要なものと、じつは必要なかったものが顕在化した。いま何より求められるのは、一人一人が自己の内側で起きている変化をみつめると同時に、他者の領域(ソーシャルディスタンス)を尊重し、互いの立場や価値観の違いを認め合うことではないだろうか。一個人の探求の軌跡を見ることで、気づきのいとぐちになればと願う。 ──── 遠山由美

【 遠山由美 / Yumi Tohyama profile 】

東京都生まれ。1990年代後半より日本語と英語を統合した両面文字、Non Dual Letterなど独自性と象徴性のあるカリグラフィを展開している。

gallery 360°(東京)のほか国内外のギャラリーや美術館等で個展、グループ展を多数開催。Akademie der Kunste (Berlin)に作品所蔵。作品集『両面文字/Dual Letter』、訳書に『漢字物語』、『書字法・装飾法・文字造形』がある。書く瞑想の場「ドゥブサル写本室」主宰。東京を拠点に長野県北部のアトリエで制作している。

[ 詳細 : OMOTESANDO ROCKET 遠山由美 / Yumi Tohyama ]

【展覧会】国立公文書館|令和2年度 第1回企画展|「競い合う武士たち ─ 武芸からスポーツへ ─」 |令和2年6月16日-8月30日|会期変更開催

国立公文書館

令和2年度 第1回企画展 「競い合う武士たち ── 武芸からスポーツへ ──」

会 期 令和2年6月16日[火]-8月30日[日]会期を変更して開催

開館時間 月-日曜日 午前9時15分-午後5時00分

* 期間中無休 入館は、閉館30分前まで

* 期間中、展示室内の密接を避けるため、入室制限を行うことがあります。

会 場 国立公文書館 本館

入 場 料 無 料

──────────────

本展では、日本の近代スポーツの前史として、「武芸」を取り上げます。「武芸」の歴史を古代まで遡り、戦場での「武芸」や儀礼としての「武芸」、魅せる「武芸」、そして泰平の世となり戦場で戦うことがなくなった江戸時代の武士たちの「武芸」など、時代とともに武士の姿と武芸の性格が変化していく様相をご紹介します。

【主な展示資料】

小笠原礼書(おがさわられいしょ)

小笠原礼書(おがさわられいしょ)

泰平の世となった江戸時代。衰退していった武芸を再興させるため、八代将軍徳川吉宗は古来の弓馬故実等の書物を閲覧していました。当館にはその書物や閲覧の記録が残されています。そのひとつが『小笠原礼書』と呼ばれる武家故実書でした。

『小笠原礼書』は、小笠原流の犬追物(いぬおうもの)・流鏑馬(やぶさめ)・笠懸(かさがけ)等、武家の弓馬の故実を伝える書物で、弓馬の故実だけでなく、器物の取扱法・配置法・書式・挨拶法等についても記されています。紅葉山文庫所蔵、全46冊12軸。

大狩盛典(たいしゅせいてん)

大狩盛典(たいしゅせいてん)

戦(いくさ)を知らない江戸時代の武士にとって、狩猟は、戦の場で求められる組織的な行動を学ぶ数少ない機会であり、身体鍛錬の場でもありました。

『大狩盛典』は、歴代将軍の狩猟に関する記録集です。特に享保・寛政・嘉永年間に行われた小金原(こがねはら)(現在の千葉県松戸市)の狩猟の様子が詳しく記されており、狩猟に動員された役人たちの羽織の図版等も記されています。紅葉山文庫所蔵、全163冊34鋪2軸。

[ 詳細 : 国立公文書館 ]

【News Release】千代田区|まちの記憶保存プレート|1872年 明治五年 活字を用いた近代印刷の起点|千代田区神田和泉町1和泉小学校地先 植栽帯内に設置

千代田区「まちの記憶保存プレート」

設 置 者:東京都千代田区

設置場所:東京都千代田区神田和泉町1和泉小学校地先 区道植栽帯内

設置年月:2019年12月24日

◉ JR中央線・総武線「秋葉原」駅 昭和通り口より徒歩5分

まちの記憶

1872年

明治五年

活字を用いた近代印刷の起点

鋳造活字製造の事業化を果たした平野富二は、津藩主藤

堂和泉守屋敷の門長屋を再活用した活版製造・販売所を

開設し、これを機に全国的な規模で活版印刷が普及した。

[ 詳細: 平野富二の会 ]

[ 参考:活版 à la carte【平野富二の会】日本近代医学とタイポグラフィ揺籃の地|東京都千代田区神田和泉町 1 資料|「江戸名所道外盡 外神田佐久間町 廣景画」安政六年(1858年)披露 ]

【平野富二の会】長崎直近情報|「平野富二生誕の地」碑前、三の堀跡の櫻が満開に!|日本二十六聖人記念館:宮田和夫会員情報ゟ|

「平野富二生誕の地」碑建立有志の会 ── 皆さま

[2020年04月06日 日本二十六聖人記念館 宮田和夫]

ご無沙汰をいたしております。

何かと心落ち着かない日常が続きますが、当地長崎は今まさに桜が満開の時期となりました。

代わり映えしませんが 昨年同様 長崎桜町の桜と「平野富二生誕の地」碑の写真をお送りします。

冨二さんはことしも花見を楽しんでおられることと思います。

平野富二の会 ── 皆さまお元気でご活躍ください。[宮田和夫]

────────────────

「平野富二生誕の地」碑は2018年11月24日、長崎県勤労福祉会館(長崎県長崎市桜町9 ― 6)脇、長崎市の歩道に設置されました。

碑は江戸時代の三の堀跡の方向をむいていますが、ここは現在桜並木になっています。

宮田会員の写真で、前方突き当たり、満開の櫻並木を左手に曲がると、そこから信号ひとつ、三分ほどで長崎奉行所立山役所(現:長崎歴史文化博物館)裏門です。すなわち、安政4年-1857-数えて12歳の矢次富次郎少年 ── のちの平野富二が幼少ながら「特例をもって」、また当時のならいで、家僕(中間)ひとりをともなって長崎奉行社へ勤務した「通勤路」にあたります。

奉行所表門にまわっても七-八分ほどでしょうか、どうやら富次郎少年の運動不足はいなめなかったようです。

長崎訪問の折は、ぜひともここにお立ち寄りいただき、平野富二の「通勤路」を追体験していただき、またできましたら碑周辺の清拭にあたっていただけたらと勝手なお願いを。

そして宮田さん、いつもながらご負担をおかけしまして恐縮です。

[ 参考 : 長崎歴史文化博物館 日本二十六聖人記念館 ]

[ 関連 : 平野富二-明治産業近代化のパイオニア ]

【緊急のお知らせ】新型コロナウイルス感染防止策|国立博物館、国立劇場などが休館・公演中止|報道:毎日新聞 ’20年2月26日

新型コロナウイルス感染防止策

国立博物館、国立劇場などが休館・公演中止

毎日新聞 2020年2月26日 20時04分

萩生田光一文部科学相は26日、新型コロナウイルス感染防止策として、3月15日まで、国立の博物館や美術館、劇場に閉館するよう要請した。

これを受けて、東京国立博物館(東京都台東区)では、27日から3月16日までの全館休館を決めた。

同13日から開催予定だった特別展「法隆寺金堂壁画と百済観音」は同17日に開幕を延期する方針。また、同24日から5月10日の会期で開催準備が進んでいた特別展「敦煌 シルクロードのみほとけ」は延期する。実施会期は未定。

このほか、▽京都国立博物館(京都市)▽奈良国立博物館(奈良市)▽九州国立博物館(福岡県太宰府市)▽新国立劇場(東京都渋谷区)▽国立能楽堂(同)▽国立劇場(千代田区)▽国立演芸場(同)▽国立文楽劇場(大阪市)── が休館や主催公演の中止を決めた。

──────────────

本{ NOTES ON TYPOGRAPHY }では、国立劇場をはじめ、各種劇場・博物館・美術館関連の情報もたくさん提供してまいりました。本日、これらの各種施設から「緊急プレスリリース」などをもって、公演・展示・イベントの中止・延期情報が到着しています。

また施設によっては、いま現在では詳細な結論にいたっていないとされるケースもありますので、中止が公表されたイベントでも、もうしばらく本欄では該当イベントの削除などはいたしません。

したがいまして、恐縮ながら読者の皆さまは、該当イベント紹介の最終部に必ず表記してある[ 詳細 : リンク先 ]をご確認の上、ご参加・お出かけたまわりたく存じます。

いずれにしましても、いまだ事態は流動的であり、予断はできません。ここは周章狼狽することなく、冷静沈着に対応したいところです。そして新型コロナウイルス感染症の一刻もはやい終息と、皆〻様のご健勝をこころより祈念いたします。

【特別催事】文化庁/独立行政法人 日本芸術文化振興会/国立劇場|日本博2020 オープニング・セレモニー|3月14日

文化庁/独立行政法人 日本芸術文化振興会/国立劇場

日本博2020 オープニング・セレモニー

日 時 3月14日[土] 午後6時開始(終了予定時間午後7時20分)

会 場 東京国立博物館 本館前庭

観覧無料(ただし東京国立博物館の当日の観覧料が必要です)

──────────────

2020年、いよいよ本格的に始動する日本博。

その幕開けとしてオープニング・セレモニーを開催します。

アイヌ古式舞踊とミュージカル『刀剣乱舞』により華々しく開幕する第1部記念式典に続き、第2部記念公演では、歌舞伎、文楽、能、雅楽、琉球芸能、合唱など多くの舞台芸術が、東京国立博物館本館前庭に設営された特設舞台に集い、本館壁面のプロジェクション・マッピングやユリノキのインスタレーションがその舞台を彩ります。

「日本の美」のエッセンスに酔いしれる、一夜かぎりの春の宴です。

どうぞお気軽にご参加ください。

オープニング・セレモニーは、上野公園竹の台広場(噴水広場)にて同時開催される「メディアアンビショントウキョウ2020」や、東京国立博物館敷地内でも、ライブ・ビューイングでお楽しみいただけます。

◉ 主な出演者・内容

第1部 記念式典

アイヌ古式舞踊 アイヌ民族文化財団

ご挨拶

ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士(髭切/膝丸)

◉ 第2部 記念公演

月雪花-つきゆきはな-にあそぶ ―日本の音と声と舞―

笙 宮田まゆみ

日本舞踊 尾上紫

胡弓 川瀬露秋

声明 天台聲明七聲會

能 観世清和

尺八 ジョン・海山・ネプチューン

文楽 豊竹呂太夫 鶴澤清介 桐竹勘十郎

琉球古典音楽 新垣俊道

合唱 三澤洋史 新国立劇場合唱団

歌舞伎 尾上菊之助

フィナーレ

◉ 観覧方法

セレモニーの様子は自由にご覧いただけます。なお、東京国立博物館内に事前にお申込みいただいたお客様のための観覧エリア(本館前庭の立ち見エリアまたは平成館大講堂のライブ・ビューイング観覧席)を設けます。

このエリアは、「事前受付観覧エリア入場券」をお持ちのお客様を対象とした観覧スペースです。

※事前にお申込みいただく場合と、お申込みせずご覧になる場合とでご案内場所が異なりますのでご注意ください。

* 新型ウイルス感染症対応のため本イベントは中止となりました。

[ 詳細: 独立行政法人 日本芸術文化振興会 日本博事務局 ]